サイト内検索

最近の投稿

カレンダー

カテゴリー

産後リハビリママのあかちゃんへ♡

こんにちは。看護師Tです。

産後、腰の痛みや肩こりなどなどのリハビリのために整形外科に、お母さんがかわいいお子さんを連れてきてくれます。

お母さんがリハビリをしている間、ベビーカーに乗って待っていてくれたり、一緒にベッドに寝転んで待っていてくれるお子さんの姿にとても癒されます。

そんなお子さんが少しでも楽しく待っていられるように、今回は家にあったカラーボールと鈴を使ってメリーを作ってみました。メリーは寝たままの状態で動くものを目で追ったり、音のする方に顔を向けて手足をバタバタするようになる2~3カ月くらいの赤ちゃんにお勧めの玩具です。

おもちゃを握って遊ぶようになってきた4~6か月の頃の赤ちゃんには小さなペットボトルにビーズなどを入れて、簡単ガラガラを用意しました。

かわゆいべビちゃんたち♡♡お母さんのリハビリのお付き合い、お疲れ様です♪♪

スタッフ一同、おもちゃを用意して、まってまーす★☆

カテゴリー:1.クリニック情報 , 2.整形外科 , 3.リハビリについて 2021年09月08日

夏の思い出と紫外線★

こんにちは。上高田ちば整形外科・小児科です。

秋の足音がもう聞こえていますが、夏にたっぷり浴びた紫外線の影響は大丈夫でしたでしょうか。

実は院長・副院長は大学時代の同級生です♪そして「白馬診療部」という長野県の白馬岳で夏山の診療ボランティアを行う部活に所属しておりました。現在でもその部活動は継続しており(2020年はコロナ禍で学生の登山はなしでしたが、2021年は再開されました)、診療のお手伝いに一番下は小学1年生の娘と、小3.中2の息子を連れて、山の日に久しぶりに上山してきました!白馬岳は、2932メートルの高い山で夏でも雪渓が残ります。そんな雪道をあがって山頂にたどり着きます。高山植物も豊富で色とりどりの花々が目を楽しませてくれました♪

山小屋では2泊3日過ごしましたが、怪我をした方への外科処置や、部員の体調不良等のトラブルにはお役に立てたと思います。自分たちの学生時代のことも思い出し、とーってもいい刺激をもらってきました!!

白馬の写真を少しだけ写真をご紹介しますね。

さて、標高が高いと紫外線量も多くなることが知られています。日焼け止め対策をしながら登ってきました。

(ご存知の方もいらっしゃるでしょうが、夫婦ともども下山後はふとももが筋肉痛でパンパンでしたし、副院長は下山時に滑って前胸部を強打し肋軟骨を損傷し、2週間ほど苦しみました。。)

そこで今回は紫外線と日焼け予防についてお話したいと思います!

紫外線には大きく「UV-A」「UV-B」「UV-C」に分けられ、中でも「UV-A」と「UV-B」は日焼けに大きく影響しています。

・UV-A→肌の奥にある真皮にまで届く紫外線で、真皮に達した紫外線は肌にダメージを蓄積し、肌の弾力やハリを失ったり、シミやたるみの原因になります。

・UV-B→肌の表面に影響し、肌の赤身や炎症を起こさせる日焼けや肌が黒くなる日焼けを引き起こし、シミやそばかすの原因になります。

★日焼けを予防するために日焼け止めを正しく使用しましょう★

1)日焼け止めを塗る前には肌を保湿する。⇒日焼け止めには肌を乾燥させる成分が含まれている物もあるので、日焼け止めを塗る前は保湿をするようにしましょう。

2)適量を塗る。⇒一回量が少ないと正しい効果が得られません。顔に塗る場合、液状タイプなら500円玉一個分、液状タイプならパール粒二個分が目安とされています。

3)全体にむらなく塗る。⇒顔に塗る時は、日焼け止めを顔の5ヶ所(両頬・おでこ・鼻・あご)に置き、顔の内側から外側に向かって伸ばしてから手で顔を包むようになじませましょう。

4)2~3時間おきに塗り直しましょう。

★日焼けに関するQ&A★

Q1.赤ちゃんに日焼け止めは使えるの?

A1.生後3か月頃から使えますが、赤ちゃんの肌はとてもデリケートなのでベビー用の物を使いましょう。幼いころに浴びた紫外線は将来、皮膚がんや白内障になるリスクがあるためしっかりケアをしましょう。

Q2.マスクをしているけど日焼け止めは必要?

A2.一般の不織布マスクは紫外線を透過してしまう物もあり、マスクをしていても日焼けし、ムラ焼けしてしまう可能性もあるため、マスクをする時も日焼け止めをするのがおすすめです。

Q3.美肌に良い栄養素ってありますか?

A3.UVダメージを和らげるには抗酸化力の高い食品を積極的に摂りましょう。

- ビタミンC⇒シミやそばかすを防ぐ効果があります。: ブロッコリー・ゴールドキウイ・レモンなど

- ビタミンA⇒肌の老化や肌荒れを防ぐ効果があります。: 人参・ほうれん草・豚肉・鶏肉など

- ビタミンE⇒肌のハリを保つ効果があります。: ウナギ・銀鱈・モロヘイヤ・アーモンド・豆乳・ひまわり油など

- ビタミンB2⇒肌の新陳代謝を促します。: 卵・納豆など

また、当院では自由診療になりますが、美肌のための治療を行っております。

トレチノイン(肌のはりを生じ、小じわを改善したり、シミを薄くする)・ハイドロキノン(高い美肌効果があり、しみを出来ないようにする)といったクリームの処方やビタミンがたっぷり入った☆美肌注射☆を行うことも出来ます。

ご興味のある方はお気軽に御相談下さい♪

熱中症予防(運動時の水分補給について)

こんにちは。看護師のTです。

まだまだ、暑くて湿度の高い日が続いています。今年は残暑も厳しいようです。うちの子供たちも週末は野外で運動をしているので、熱中症が心配です。

今回は運動中の効果的な水分摂取についてのお話です。運動中の発汗量は個人の体サイズ、気象条件、運動強度によって変わります。体重を測って、体重減少が2%以内に収まる事が目安になりますが、毎回体重測定するのも大変です。そこでお勧めなのが、のどの渇きに応じた自由な飲水です。それによって、ちょうど適量の水分が補給される事が多くの研究調査で明らかになっているそうです。(日本スポーツ協会「スポーツ活動中の熱中症予防ガイドブック」より)自由飲水では少量の不足が生じる傾向にあるそうなので、そのことを頭に入れつつ、多めに補給していく事が望ましいです。子どもは遊びや運動に夢中になると、水分補給も忘れて、動き回ってしまいます。目のつくところに水筒を置いて、のどが乾いたら、すぐに水分が取れるようにしたり、こまめに声掛けするなどの配慮が大切です。補給する飲料の中身は0.1~0.2%の食塩と4~8%程度の糖質濃度の飲み物がおススメです。水だけをとってしまうと、汗で失った塩分など電解質を補給できず、体液のバランスが崩れます。その結果、筋肉の収縮が起きて、こむら返りや熱けいれんが起きることもあります。また、電解質濃度を保つため、汗や尿から水分をだして、水を飲んでいても、体は脱水状態になっていることもあります。塩分だけでなく、糖分が加わっていると、腸からの吸収が良くなるので、運動時は塩分、糖分が含まれているスポーツドリンクを選びましょう。水筒にスポーツドリンクではなく、水や麦茶を入れたい場合は、塩分チャージタブレットもおススメです。100mlに1~2個の補給で0.1~0.2%の濃度になります。

効果的な水分摂取で暑い残夏を乗り切りましょう!

カテゴリー:5.季節の話題☆ , 6.ホームケアについて 2021年08月25日

12歳以上の全ての方のコロナワクチンスケジュール予約スケジュール

8/20 正午12時より予約システムでコロナワクチンの予約を再開いたします。ワクチン供給量の関係で、1回目の日時で2回目の接種日時は自動的に決定させていただきますので、2回目の接種予約は不要です。

日程の変更はできかねますので、ご了承ください。2回ともご都合のつく方のみご予約ください。

(※①:1回目、②:2回目のことです)

3週目ではないタイミングで2回目の接種となる日時のみ 掲載します。

①8/23(月)PM ②9/17(金)AM ・・※

①8/31(火)PM ②9/24(金)AM ・・※

①9/1(水)PM ②9/24(金)AM ・・※

カテゴリー:1.クリニック情報 2021年08月19日

彼岸花① ~満開までの軌跡~

リハビリ室のAです。

いつもお彼岸が近づくと、いつの間にか咲いてる印象が強い彼岸花(ヒガンバナ)ですが、今年はつぼみから満開までの写真が撮れましたので、ご紹介したいと思います♪

秋を彩る彼岸花(ヒガンバナ)の名については、お彼岸の頃に突然花茎を伸ばし開花することから彼岸花、サンスクリット語で「赤い花」をあらわすmanjusakaの音写で曼珠沙華(マンジユシャゲまたはマンジュシャカ)。英語では赤い蜘蛛を想起させるユリに例えたレッドスパイダーリリー。また日本では各地方のみで通じた異名があり、別名、地方名、方言は数百以上あるそうです。

最後に曼珠沙華は歌のタイトルにもなることが多いです。特に山口百恵さんの「曼珠沙華」は名曲だと思います!(知っていますか?笑)

季節の花をめぐるお散歩にちょどいい気候になってきましたね!

カテゴリー:1.クリニック情報 , 5.季節の話題☆ 2021年08月18日

中高生のコロナワクチン接種に関して

こんにちは。上高田ちば整形外科・小児科 千葉智子です。

本日8/18は中野区医師会の集団接種会場で午前中で60人くらいの方に接種してきました♪接種された皆様もおつかれ様でした。

私は、2021年5月以降、1ヶ月につき1.2回、定期的にワクチン接種のお手伝いに中野区医師会に伺っておりました。集団接種では数多くの中野区民の方にワクチン接種が進んだのではないかと思います!しかし中野区の集団接種も9月末で終了です。・・・さて、そうなると10月以降は個別接種で進めていくということになります。10月になるとインフルエンザワクチンの時期にも重なってきます。コロナワクチンは接種前後2週間は他のワクチンは打てません。インフルエンザワクチンは3.4週間の間隔をあけて12歳までは2回接種となります。つまり、インフルとコロナのワクチンはしっかりと計画的に進めていただく必要があります。

以下、小児科学会のコロナワクチンに関するQ&Aを抜粋します。

我が家の長男は中学2年生で13歳です。発症予防、重症化予防のために、つい先日接種しました。しっかり経過観察をしながら、確認いたしました。少し腕が上がりづらい症状はあったようですが、熱もなく、局所の腫れもなく、1回目を終了しました。

デルタ株の流行で家庭内感染が今までより起こりやすくなっているようです。子どもは重症化しずらいとはいえ、後遺症が長く続く可能性などもあり、子どもを感染から守るために、本人も納得の上で接種しました。

接種を迷われている保護者の方はたくさんいらっしゃると思います。接種は義務ではありませんが、ワクチンの効果は高いことがわかってきています。とはいえ、副反応も心配だと思いますので、金曜、土曜など週末に接種できるように「中高生優先枠」という予約枠を準備する予定です。1回目の予約日時により2回目の接種日時も指定となるため、両日ご都合をつけていただくことにはなりますが、早めの接種のご希望の方は是非ご検討いただけますと幸いです。

【中高生優先枠】:予約受付当初は12歳0ヶ月から19歳0ヶ月の方のみ予約可能です。A-Fの組み合わせよりお選びください。

A: ①8/30(月) 13-13時半 ②9/24(金) 16-16時半

B: ①8/31(火) 13-14時 ②9/25(土) 9-10時

C: ①9/1(水) 13-14時 ②9/25(土) 9時-10時半

D: ①9/3(金) 16-16時半 ②9/25(土) 10時から11時

E: ①9/11(土) 10-10時半 ②10/2(土) 9時から10時

F: ①9/17(金) 16-16時半 ②10/9(土) 9時から10時

冷房病について

こんにちは。リハビリ助手のNです。

日本の夏を過ごすのに、冷房は欠かせません。冷房をつけることによって起こりうる「冷房病」について紹介していきます。

冷房が効きすぎている室内にいたり、暑い室外と寒い室内を何度も行き来しているうちに、自律神経のバランスが崩れ、体のだるさや頭痛、腹痛、下痢、便秘などの体調不良が生じることを「冷房病」といいます。

対策としてエアコンの使い方が大切となります。エアコンの標準的な設定温度は25~28℃が良いとされています。しかし体感温度は人によって異なるので、「寒い」と感じない温度が基本となります。外気温との差が大きいと、外出時の体のストレスも強くなります。よく出入りする場合は、エアコンの設定温度は「外気温マイナス3~4℃」を目安にすることが良いとされています。エアコンをつけっぱなしにすることもよくないので、ときどきエアコンを止め、窓を開けて外気を取り入れるようにしましょう。

冷房との付き合い方を考えて、暑い夏を乗り切りましょう!

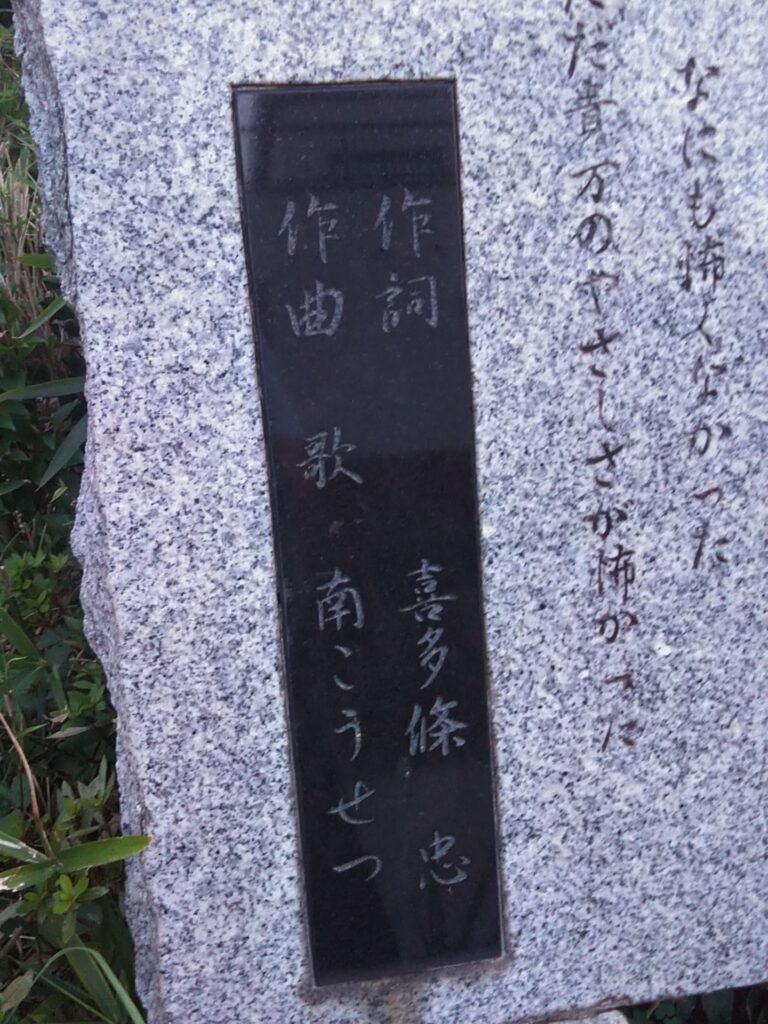

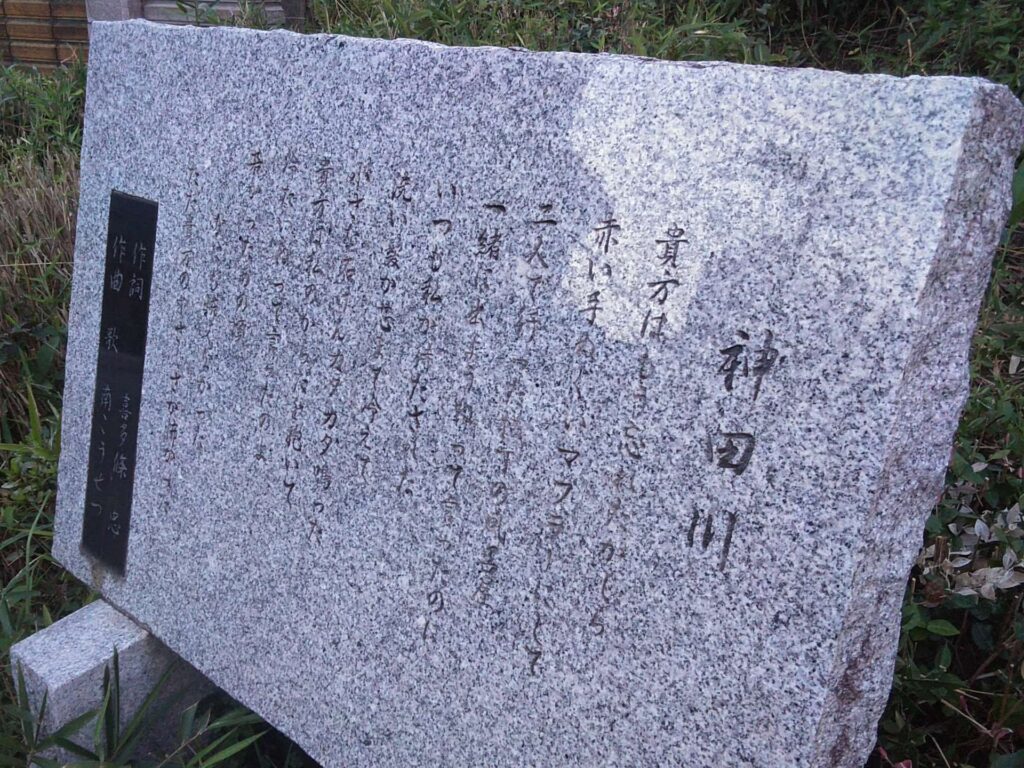

「神田川」と言えば…

リハビリ室のAです。

「神田川」と言えば東京の都心部を流れる河川として有名ですね、もちろん東中野付近も流れています。JR東中野駅の東口 南階段をおりてそのまま東へ向かって3分程歩くと突き当たりますから駅からすぐです。

そこから川沿いに南へ10分程歩いてみましょう。すると大久保通りと交わる末広橋にたどりつきます。

この橋のたもとには、1973(昭和48)年に「南こうせつとかぐや姫」が歌い、120万枚以上の大ヒットとなった『神田川』の歌碑があります。歌碑には作詞者 喜多條 忠さん、作曲者 南こうせつさんのお名前と歌詞(一番のみ)が刻まれています。

歌碑が設置されたのは1996(平成8)年。当時、神田川沿いの遊歩道「神田川四季の道」の整備に関わった建設会社の社員が、地元住民から「せっかくきれいになったのだから記念になるものを」と言われたことが設置のきっかけとなったそうです。

「神田川」は有名な川ですが、同時に有名な歌でもあったのですね。東中野駅周辺散策の機会がありましたら、足を運んでみるのもよいかもしれません。

住所 中野区中央1-13-9

アクセス JR東中野駅から徒歩13分

鼻血対処法

こんにちは。看護師Kです。うちの子どもが朝から鼻血を出しました。うちの子はよく鼻血を出します。暑いとのぼせたりして、野外運動中にも鼻血に遭遇しやすいですね。

・・・ということで、今日は鼻血の対処法についてです。

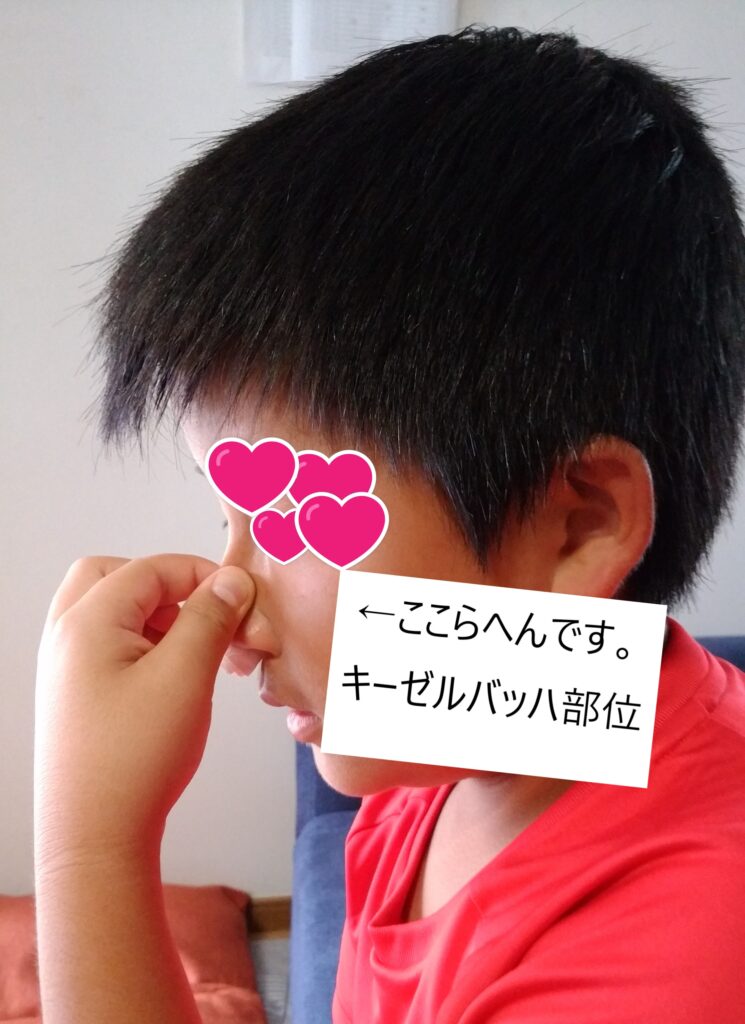

鼻血のほとんどが小鼻の内側にある鼻入り口から1~1.5cmのキーゼルバッハ部位と呼ばれる静脈が集まっている部分からの出血です。この部分は細い血管が網目のように走っているため、鼻をかみすぎたり、いじっていたりしても、粘膜を刺激して出血することがあります。

鼻血の対処法

①顔はやや下向き、上体は起こしてすわらせる。上を向かせたり、首の後ろをトントンしたりするのは喉に流れ込んでしまい、気分が悪くなったり、嘔吐の原因になったりします。

②キーゼルバッハ部分を上から圧迫しましょう。(小鼻の部分、外から触って、骨がなくなり、硬くない部分)親指と人差し指でしっかりと約10分。キーゼルバッハ部位は写真参照。圧迫部位を確認ください!

③脱脂綿やティッシュを詰めて、血液がたれないようにしてもいいですが、血が止まったからといって、すぐに抜いてしまうと血液の固まった部分がはがれて、再度出血してしまいます。止血後、20分以上は入れたままで様子を見ましょう。

こんな時はご相談ください。

何度も繰り返している、30分以上止まらない、顔色が悪くふらふらしている、鼻の中にきずがある、

など、ご心配がある場合は受診してください。

今回の記事は、クリニック待合室に智子先生の監修した「子供の鼻血対処法」の記事を参考にしています。

さらに詳しく知りたい方、ご興味のある方はぜひご覧ください♪♪

カテゴリー:1.クリニック情報 , 4.小児科 , 6.ホームケアについて 2021年07月16日

触診技術とエコーセミナー

こんにちは。理学療法士Kです。

先日、外部講師の依頼を受け、群馬県高崎市で講義を行ってきました。感染予防をしっかり行った中、少数制で行ったセミナー内容は、『触診技術とエコーセミナー』です。

簡単にお伝えすると、手で筋肉を触って、ペンで体に書き、エコーで確認すると言ったところですね。

エコーというのは、「超音波画像診断装置」のことで、1番馴染みがあるのは、妊婦健診の際、お腹にジェルを塗り、機器を当て赤ちゃんの状態を確認する機器ですね。

とっても基礎的な内容ですが「知っているのに出来ない」「頭では理解出来ているのに手や指では感じ取れない」「探そうとすると力が入ってしまう」等、セミナー中は色々な声を聞く事が出来ました。

当たり前の事を当たり前のように行える準備は、日々の臨床現場において非常に大切です。

世界中、大変な状況下ではありますが、それでも出会った方を大切に、一生懸命、治癒を目指し、頑張っていきたいと思います。

以上、外部活動の報告でした。

最後までお付き合い頂き、ありがとうございました♪

カテゴリー:1.クリニック情報