チョコレートの効果

こんにちは! 上高田ちば整形外科・小児科 です。

冬になるとつい甘いものやチョコレート食べたくなることはありませんか❓

食べ過ぎには注意が必要ですが、適量であれば体に良い効果もあると言われています。

実は、冬にチョコレートや甘いものを食べたくなるのには理由があります❕

🍫エネルギー源の需要

冬は夏に比べて体はより多くのエネルギー(カロリー)を消費します。チョコレートは糖質と脂質が豊富で、手軽にエネルギーを補給できるため体が求めるのです。

🍫セロトニン分泌の促進

冬は日照時間が減ってしまいます。日照時間が減ると、幸せホルモンと呼ばれる「セロトニン」の分泌が低下し、気分が落ち込みやすくなります。甘いものを食べるとセロトニンが分泌されやすくなり、心のバランスを整えようとするため、甘いものが欲しくなります。

🍫疲労回復

チョコレートにはマグネシウムも含まれており、不足すると疲労感が出やすくなります。疲労を感じると脳がエネルギーを求め、チョコレートを欲することがあります。

このほかにも、クリスマスやバレンタインデーなど、冬にはチョコレート関連のイベントが多く、商品が並ぶことで購買意欲が刺激されることも要因です。

これらの要因が組み合わさり、冬は特にチョコレートを食べたくなる傾向があるのです!

【チョコレートが身体に与えるよい効果】

①抗酸化作用

特にカカオ分の高いチョコレートにはポリフェノールが豊富で、細胞を酸化から守る働きがあります。

②血流の改善

カカオに含まれるプラバノールには血管を広げる作用があり、血圧をサポートする可能性があると報告されています。

③ストレスの緩和

冬は日照時間が短くなることで幸せホルモンと呼ばれるセロトニンが減ってしまい気分が落ち込みがちになります。チョコレートにはテオブロミンというリラックス成分やセロトニンの材料になる成分が含まれておりストレスを和らげる効果があります。

④脳の働きをサポート

オーストラリアの大学では、チョコレートの摂取頻度が高いほど認知機能のスコアも高い傾向があることが示されました。

⑤腸内環境への効果

高カカオチョコレートは善玉菌のエサになると言われ、腸の調子を整える手助けをします。

食べ過ぎに注意しながら、適量を摂取していけるといいですね♪

カテゴリー:1.クリニック情報 2026年02月20日

こんな時も整形外科へ!~外傷編~

こんにちは。上高田ちば整形外科・小児科スタッフです。

整形外科と聞くと、骨折や腰痛、関節の痛みの時に受診する科としてのイメージが強いと思いますが、火傷・擦り傷・刃物などによる切り傷や、ばい菌が入って赤く腫れたような皮膚の炎症なども対応していますのでご相談ください

以下の対応を参考に受診してください。

< 火傷 >

→まずは流水などでしっかり冷やしましょう。冷やしながら病院へお越しください。

もし水ぶくれができている状態であれば、無理につぶさずに受診してください。

水泡がつぶれると感染の危険が高くなります。

< 包丁やカッター・はさみなど刃物による傷 >

→身近にある清潔なハンカチやティッシュなどで圧迫して止血しましょう。

10分~15分ほどで止血する場合が殆どですが、傷の深さなどによっては縫合が必要な場合もありますので、早めに受診しましょう。

< 動物に咬まれた >

→まずは噛まれた場所をきれいに洗いましょう。

大きさや深さを確認し早めに受診しましょう。動物の口には多くの菌がいるため、破傷風の予防接種が必要になる場合もあります。

< 擦り傷や泥な砂で汚れた傷 >

→傷に小石やアスファルトなどが入ると化膿しやすくなったり、傷あとが残りやすくなります。

まずは流水などで傷を洗ってからお越しください。傷を洗うのが怖い場合には、そのままいらしていただいても構いません。

処置の際に洗浄いたします。

傷をピタッとふさぐようなシートタイプの絆創膏もありますが、ばい菌も一緒に閉じ込めてしまう場合があるのでご相談ください。(基本的には感染の恐れのある傷には使用しません)

心配な時は、一度お電話で相談して頂く事も可能ですのでご連絡ください。

カテゴリー:1.クリニック情報 2026年01月19日

赤ちゃんの抱っこの仕方

こんにちは!上高田ちば整形外科・小児科 スタッフです!

今回は赤ちゃんの抱っこの仕方について紹介します。

赤ちゃんの抱っこの仕方は大きく分けて2つあります!

【横抱き】

新生児から安心してできる抱き方で、長時間の抱っこや寝かしつけの際におすすめです。

やり方

1.赤ちゃんの頭を腕の内側(肘のあたり)にのせる

2.もう片方の手でお尻を支える

3.赤ちゃんの顔が上を向くようにし、呼吸がしやすい姿勢にする

メリット

・赤ちゃんが安定しやすく、寝付きやすい

・首がすわっていない赤ちゃんでも安全

【縦抱き】

赤ちゃんの首がすわってから行うのが一般的です。

生後すぐからでもできますが、首がすわるまでは必ず首を支える必要があります。

このように、手のひらで首と頭をしっかり支えましょう。

やり方

1.赤ちゃんを胸の前に抱える

2.片手で背中から首を支え、もう片方の手でお尻を支える

3.赤ちゃんの足が自然に「M字(股関節を開いて、膝が少し高くなる形)」になる姿勢にする

4.高さは抱っこしたときに赤ちゃんの頭が自分の顎下くらいにくるのが目安

メリット

・赤ちゃんの視界が広がり、外の世界を感じやすい

・授乳後のげっぷがでやすい

⭐️抱っこの使い分け

落ち着かせたい時や寝かしつけたい時は「横抱き」がおすすめです!

横抱きは背中を丸めた姿勢になり、お腹の中にいたときの体勢に似ているため赤ちゃんが落ち着きやすいと言われています。また、寝かしつけたあともそのまま布団におろしやすいです。

げっぷをさせたい時やあやしたいときには「縦抱き」がおすすめです!

縦抱きはママやパパと目が合いやすくなります😄しかし、縦抱きは長時間だと赤ちゃんの首や背中に負担がかかるので、抱っこ紐を使うか姿勢を変えてあげましょう。

赤ちゃんの抱っこ等で手首や腰など体を痛めてしまう方も多くいらっしゃいます。

ご不明な点があれば、小児科でも相談に乗れますし、ママの体に痛みなどがあれば整形外科の方で産後リハビリのご相談も承れますので、ぜひ一度当院へお越しください✨

カテゴリー:1.クリニック情報

骨粗鬆症の治療 ~テリボンについて~

こんにちは! 上高田ちば整形外科小児科 です。当院で治療する方が多い、骨粗鬆薬であるテルボンについて、今日はご紹介いたします。

骨粗鬆症(こつそしょうしょう)は、骨の量が減って骨がスカスカになり、もろくなって骨折しやすくなる病気です。自覚症状がほとんどないまま進行し、閉経後の女性や高齢者に多く見られ、背骨や手首、大腿骨などで軽い力で骨折(圧迫骨折など)をしやすくなります。骨折すると、腰や背中の痛み、身長の低下、背中が丸くなるなどの症状が現れ、寝たきりや要介護状態につながることもあるため、早期の予防と治療が重要です

テリボンは骨粗鬆症の方に骨の形成を促進する作用があり、週に1回または2週間に1回に皮下注射をします。

当院では、その時ごと左右交互に肘の外側に注射しています。

これは、肘の外側が痛みの感じにくい場所であることと、緩やかに吸収される場所であるためです。

実際に強くつねってみると、痛みを感じにくいことがわかりますね💡

副作用としては、主に注射直後に一時的な血圧低下によるめまいや立ちくらみ、ふらつきなどが起こるとされていますが、これは血管を広げる作用によるものだということです。

《よくある副作用》

●気持ちが悪い ●吐く ●便が出ない ●腹痛・腹部の不快 ●食欲がない ●頭が痛い ●体がだるい ●めまいがする ●熱が出る ●心臓がどきどきする ●注射部位から出血する など

テリボンの注射は、副作用が出てしまう方が多くいらっしゃいます。

しかし、骨粗鬆症の治療は、これからの自分の健康寿命を伸ばすための大切な治療です。

テリボンは2年間だけの使用で、骨密度の低下を緩やかにしたり、食事や運動なども気を付けると微増する方もいらっしゃいます。その結果、骨折のリスクが大幅に低下します。その結果、圧迫骨折など気づかない間に骨折していた…という事態も防げます。

治療は不安なことや分からないことも多いと思います。どんな小さなことでも気になることがあれば遠慮なくスタッフにお話くださいね。

一緒に安心しながら治療を進めていけるよう、しっかりサポートいたします。

骨密度が気になる方も検査だけでもお気軽にご相談ください。

皆様がこれからも安心して健康に過ごせるようお力になれたら嬉しいです☆

カテゴリー:1.クリニック情報 2026年01月18日

博物館浴について

こんにちは! 上高田ちば整形外科・小児科 です。

今回は、朝のミーティングで話題にあがった「博物館浴」についてまとめたいと思います!「健康増進につながるアート鑑賞」という九州産業大学特任教授 緒方泉さんの記事をご紹介します。

緒方さんは、文化・芸術に触れることは健康増進や疾病予防に役立つと考え、博物館で癒し効果を得ることを「博物館浴」と名付け、世に広めるための活動をしているそうです。

ロンドン大学が2002年から14年かけて調査した結果、文化・芸術を鑑賞する機会の多い人は、その機会をまったくもたない人に比べて有意に死亡率が下がるという報告をしています。人が集う場所で文化・芸術に接すると、森林浴のように脈拍や血圧が正常になったり自律神経が整ったりと、体が「自然な状態」に戻ろうとする力の科学的なエビデンス導き出されています。

また、カナダでは医師が出す処方箋に「美術鑑賞」が記載され、博物館でチケットとして使えるという取り組みがはじまり、現在はベルギーやスイス、台湾などにも広がっているそうです。海外では心身が満たされた状態である「ウェルビーイング」向上の側面から博物館を見直す動きが出てきているとのことです。

緒方さんは「博物館浴」で大切なのは順番に縛られることなく自分の気になる掲示物や作品を鑑賞すること、好きな色や形のものがあれば近寄って集中して見る。もっと知りたくなってから解説に目を向ければいいと説えています。

日本には5,700以上の博物館があるそうですが、その訪問回数は1人当たり平均で年1回程度と言われています。これらは非常にもったいないことです。

みなさんも「博物館浴」を日常に取り入れ、心身ともに健康的な日々を過ごしてみてはいかがでしょうか❓☺

カテゴリー:1.クリニック情報

冬の脱水に要注意!!

脱水は夏だけのことだと思っていませんか?

実は冬も脱水に注意が必要です!

冬に多いのがヒートショックが原因の心筋梗塞や脳梗塞。

これは血圧の乱高下が原因ですが、血管内の水分が減ってしまうことで血液がドロドロになり血栓ができやすくなってしまうことも要因の1つです。

夏は明らかに汗をかき水分が体から出ているのを感じますが、実は冬も意外と汗をかいたり、空気の乾燥で体は水分を必要としています。

「じゃあ急いで飲まなくちゃ!」と思ったそこのあなた!

ちょっとお待ちください(^^)

一気に水分を取ると血液が希釈されて薄くなり、濃度を調節しようと一気に出してしまいます。

水分は少しづつこまめに飲むようにしましょう!

お茶やコーヒー・紅茶ではダメなの?と思われがちですが、普段から飲み慣れている人・飲んでもすぐに利尿作用を感じにくい方は、水分として飲んでも大きな問題はないそうです。

胃腸炎やインフルエンザのように熱が出て体の水分がより多く出てしまうような場合には、電解質や糖分が含まれているものの方が体液に近く素早く吸収されるのでおススメです!

冬は体調管理がむずかしい時。

十分な水分補給で、元気に冬を乗り切りましょう。

カテゴリー:1.クリニック情報 , 5.季節の話題☆ 2026年01月05日

12月2日以降の健康保険の資格確認について

上高田ちば整形外科・小児科です。

現在お持ちの保険証は12月1日で使用できなくなり、12月2日からは『マイナ保険証(マイナンバーカード)』もしくは『資格確認書』での保険確認となります。

●現在もマイナ保険証を使用されている方

12月2日以降も使用方法に変更ありません。

※「資格情報のお知らせ(カード)」はマイナンバーカードが読み取れなかった際に、マイナンバーカードとあわせてご提示いただくものです。資格情報のお知らせのみでは使用できないため、必ずマイナンバーカードとあわせてお持ちください。

●今まで保険証(カード型)を使用されていて、お手元にマイナンバーカードが届いた方

来院時に受付横にある「マイナンバーカードリーダー」もしくは「マイナ在宅WEB」にて保険確認をおこなっていただきます。

※保険証として使用するにあたり、保険情報の紐づけはカードリーダーでおこなうことができます。

※マイナ在宅WEBについて(当院ブログ) http://chiba-cl.net/blog/?p=4213

●今まで保険証(カード型)を使用されていて、資格確認書が届いた方(マイナンバーカードをお持ちではない方)

診察券と合わせて資格確認書をご提示いただき、受付にて保険確認いたします。

カテゴリー:1.クリニック情報 2025年11月28日

インフルエンザ罹患後のワクチンの考え方

今年のインフルエンザの流行は早かったですね。

まだワクチンを打ってないのに罹患してしまったという方がたくさんいらっしゃいます。

インフルエンザワクチンは「インフルエンザの発症と重症化を予防する」ためのものです。インフルエンザに罹患してしまってもインフルエンザには型が複数あり、人間に主に感染するのはA型、B型。

インフルエンザワクチンは半年前の南半球の感染を参考に型が決められています。そこにはA型の2種類とB型の3種類をカバーしています。

ワクチンの接種が可能となるのはインフルエンザから回復後1-2週間をおいて、体調が万全の時が良いでしょう。

罹患しても他の型への効果も考慮し、ワクチン接種は積極的におこなってください。

カテゴリー:1.クリニック情報 2025年10月24日

高校1年生のみなさんへ☆

こんにちは。上高田ちば整形外科・小児科です。

今回は、現在高校1年生の皆さんにおしらせです。

✳︎✳︎✳︎✳︎HPVワクチンを無料で接種できるチャンスの期限が迫っています!!!✳︎✳︎✳︎✳︎

「小学6年生〜高校1年生」の女子はHPV定期接種の対象です。

また「小学6年生〜高校1年生」の男子は、中野区助成の男子HPV任意予防接種の対象です。

どちらの接種も年度内(3/31まで)に接種を完了することが大事です。

子宮頸がん、中咽頭がん、性感染症をはじめとする病気を予防できるHPVワクチン。

女子のみならず、男子もHPVの感染は起こります。

標準的なスケジュールでいくと、3回接種には合計6か月かかるため、今月(9月)内に1回目を接種する必要があります。

しかし、最低限のスケジュールであれば

① →1か月以上→ ② →3か月以上→ ③

と最低4か月で終了可能です。

ご予約はWEBでお願い致します。

その他ワクチンに関するご質問などあれば、お気軽にご相談ください。

★HPV定期接種について(中野区HP)

https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/kenko_hukushi/kenshin_yobousessyu/yobosessyu/kodomo-yobosessyu/hpv.html

★男子に対するHPV任意予防接種費用助成について(中野区HP)

https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/kenko_hukushi/kenshin_yobousessyu/yobosessyu/kodomo-yobosessyu/danshi-hpv.html

カテゴリー:1.クリニック情報 2025年09月26日

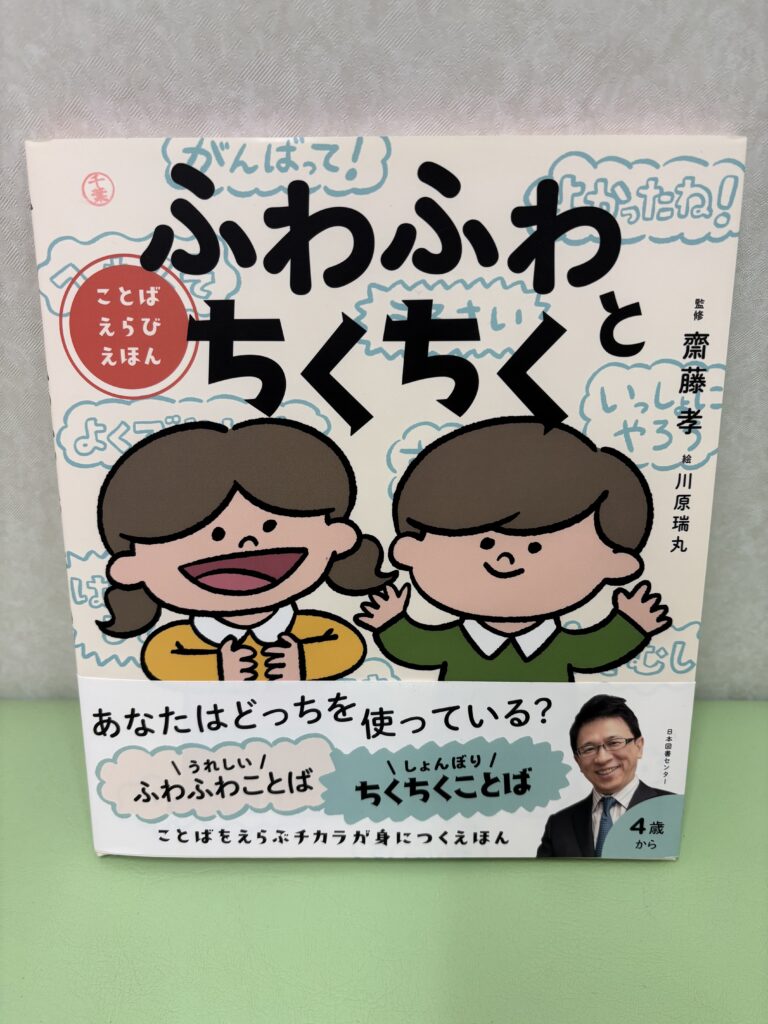

ふわふわことば ちくちくことば

こんにちは、上高田ちば整形外科・小児科のスタッフYです。

先日、娘が保育園で読んだ絵本がこころに残ったようで「買って~♡」とのことで我が家で購入した絵本を紹介します。📖✨

『ことばえらびえほん ふわふわとちくちく』 齋藤孝さん作です。

タイトル通り、言葉について学べる絵本です。少し内容を紹介します。

【ふわふわことば】:だいすき、ありがとう、よくできたね

ふわふわことばは、相手のこころが元気になったり楽しくなることば。

【ちくちくことば】:だいきらい、はやくして、なんでできないの

ちくちくことばは、相手のこころが痛くなったり切なくなることば。

というように子どもの言葉選びについて楽しく学べるものになっており、こういう時はなんていえばいいかな?などのクイズや、ふわふわことばだけを選んで進む迷路など盛りだくさんです。

本の中に、ちくちくことばをふわふわことばに置きかえてみようというページがあるのですが、

5歳の娘も野菜が『きらい』→『にがて』に置き換えられたり、『今のちくちく言葉!』と気にしていたり日々の生活のなかでも役立っています。

対象は4歳から7歳ですが、大人も勉強になり、私も日々の言葉遣いを気を付けようと考えさせられました。

当院でも購入し、待合いにもおいてあるので、お越しの際はぜひ読んでみてください☺

カテゴリー:1.クリニック情報 2025年09月22日