サイト内検索

最近の投稿

カレンダー

カテゴリー

秋の味覚キノコ★

リハビリスタッフのAです。

今回は秋の味覚の一つ”キノコ”を取り上げたいと思います。

キノコとひと口にいっても、その種類は多種多様です。日本国内で自生しているきのこは、数千種類以上あるといわれていて、そのうち市場に出まわっているものは15~20種類程度だそうです。

多くのキノコに共通する特徴は食物繊維が豊富で低カロリーであることです。食物繊維は腸の中で水分をかかえこんで数倍~数十倍にふくらみます。お腹の調子を整えたり、腸内の有害な物質を吸着して排泄します。食物繊維が多いと言われる食材の中でも、キノコの食物繊維含有量はトップクラスです。

またキノコは低カロリー食品ですが、含まれる栄養素はとても豊富です。種類によって多少違いますが、ビタミンDやビタミンBのビタミン類、カリウムやリン等のミネラル類が含まれています。キノコはとても優秀な食材と言えます。

キノコは種類によって栄養成分、 機能性成分が少しずつ異なるため、 同じものを続けて食べるのではなく、様々な種類を組み合わせるのがおすすめの食べ方です。

キノコは身近な食材ですが、まだまだ解明されていない点も多く、不思議な食材です。これから秋が深まるにつれて、様々な種類のキノコが店頭に並ぶことでしょう。どんなキノコがあるのか、注意して観察してみるのもおもしろいかもしれません。

秋の食材キノコでぜひ健康促進しましょう。

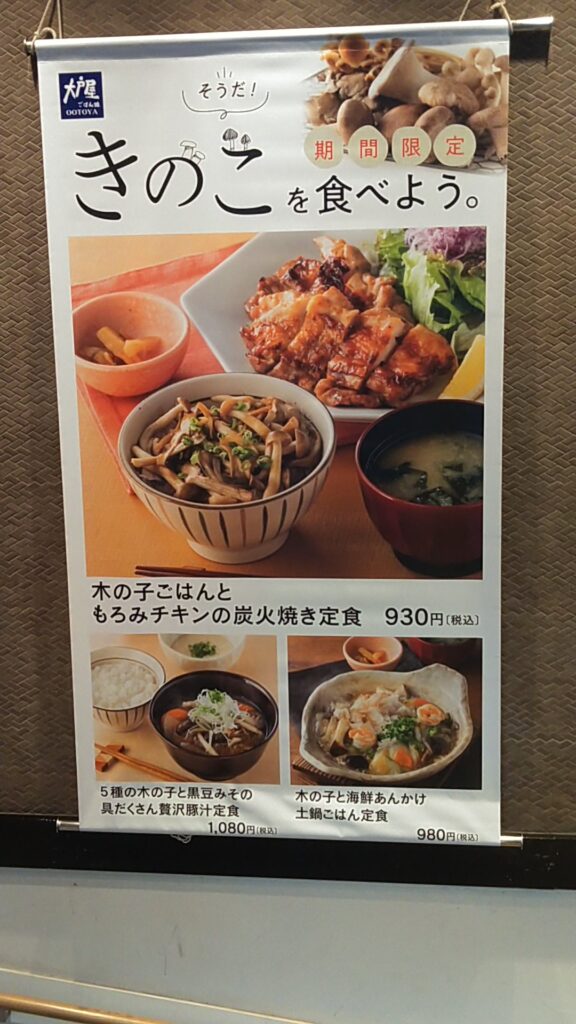

※画像は秋の味覚キノコを全面に押し出した「大戸屋 ごはん処」秋限定メニューの垂幕を店頭にて撮ったものです。この秋一番のキノコメニューだと思います。

カテゴリー:1.クリニック情報 , 5.季節の話題☆ 2021年10月07日

食中毒について〜キノコ編〜

リハビリスタッフのAです。

秋の味覚といえばキノコですが、食べられるキノコと間違えて毒キノコを食べてしまい、食中毒になるケースが毎年あります。特に山で採ったキノコには注意が必要です。

昔の話になりますが、山で採ってきたというキノコを知人からいただきました。どうもその中に毒キノコが混ざっていたらしく、父、母、祖父、祖母 ともに嘔吐、下痢、腹痛の食中毒症状を起こし、みな病院で手当を受けたことがありました。

厚生労働省「毒キノコによる食中毒発生状況」には、過去10年間の毒キノコによる食中毒発生状況が詳しく記されています。

10年間で事件数は447件、患者数は1,286人です。ツキヨタケ(患者数645人)、クサウラベニタケ(患者数251人)の発生が特に多いです。

クサウラベニタケは広葉樹林が生えている場所の地面で見られ、傘は灰色から茶色です。ウラベニホテイシメジやホンシメジ、ハタケシメジと間違えられることが多いです。

ツキヨタケは大型の毒キノコで、傘 は初め黄褐色で成熟すると紫褐色~暗紫褐色です。ブナやイタヤカエデなどの幹に重なり合って発生し、ヒラタケやムキタケ、シイタケと間違えられることが多いです。

食べても安全だと確信できるもの以外は、採ったり食べたりしないこと。まして売ったり人にあげたりするのは禁物です。私の家族のように、人からもらった毒キノコを食べて食中毒になったケースもあるので、安全かどうか不安を感じたら、食べるのは避けるべきかもしれません。

万が一、食べた後に体調が悪くなったら、すぐに医療機関を受診するようにして下さい。

※統計と画像はすべて厚生労働省HP 消費者向け情報「毒キノコによる食中毒に注意しましょう」より

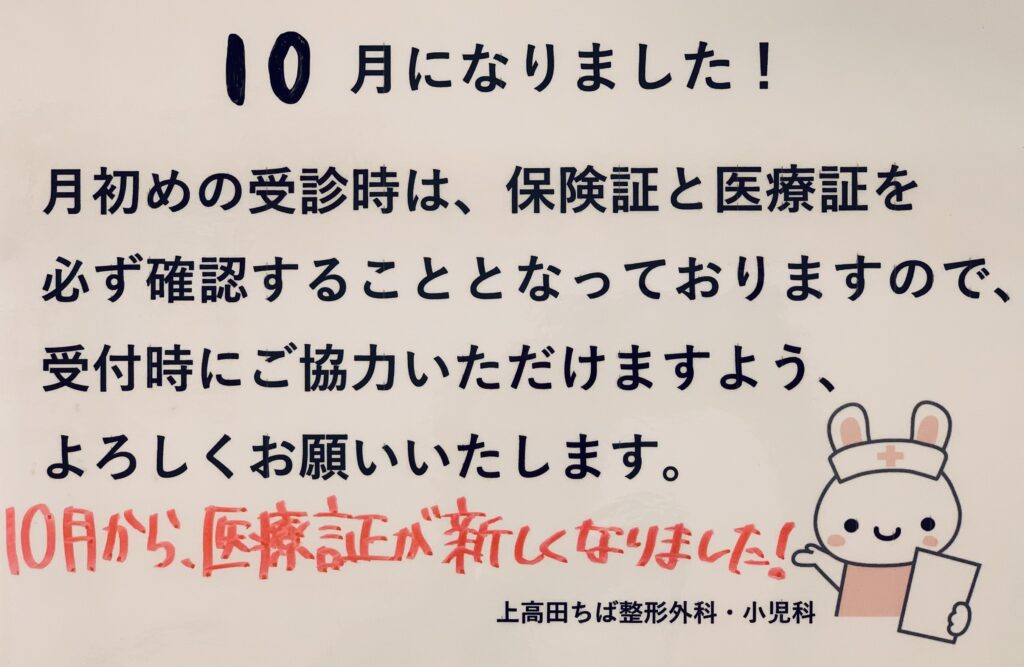

10月になったので、お知らせです★

スタッフYです☺

暑かったり、涼しくなったり忙しい10月になりましたね!

保険証や医療証の期限をむかえ、新しいものになっている方もいらっしゃると思いますが、有効期限が令和3年9月30日までの保険証、医療証は期限切れで使用できないため、必ず、有効期限が令和3年10月1日からのものをご持参ください。

間違えて古いものをご持参されたり、急な受診で保険証と医療証がそろっていない場合……

① 保険証、医療証ともにお忘れの場合は、全額自己負担

② 医療証のみお忘れの場合は保険割合分を負担(2割もしくは3割)

上記のどちらかで一旦清算していただきます。

このような一時負担分については、お支払いいただいた分の領収書、保険証、医療証を合わせて10月中(同月中)にご持参いただけましたら、当院窓口にて返金いたします。

月をまたいでしまった場合は、ご自身で還付手続きをおこなっていただくようになりますので、ご注意ください。

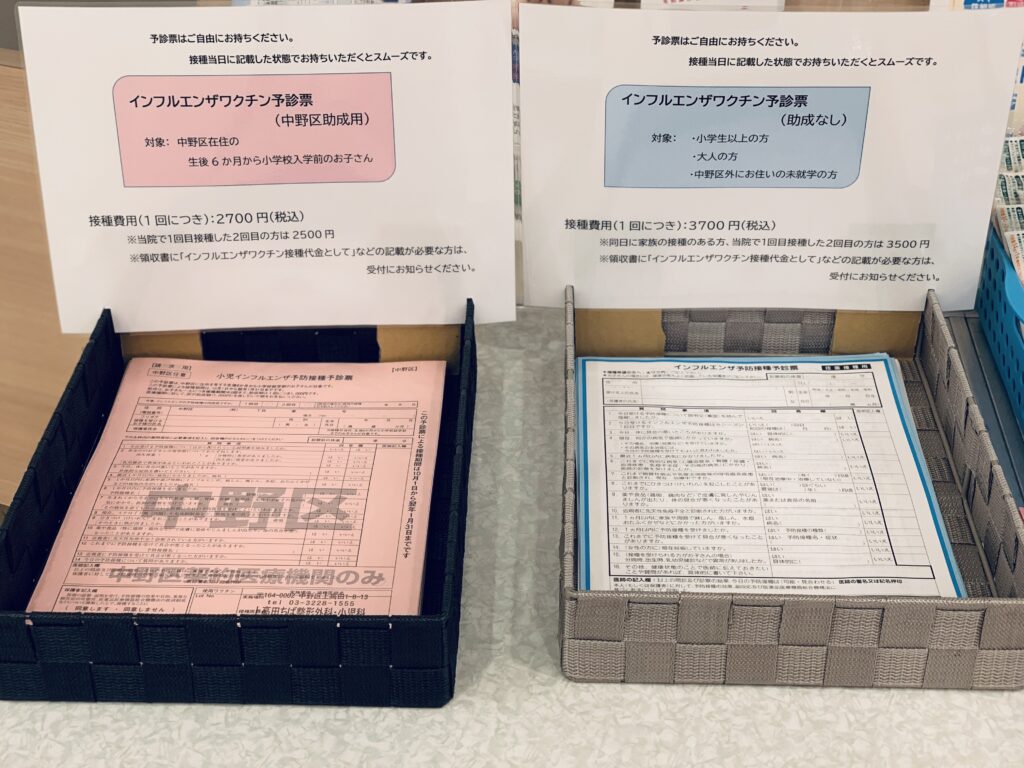

また、当院は10月1日からインフルエンザワクチンの予約を開始しました!

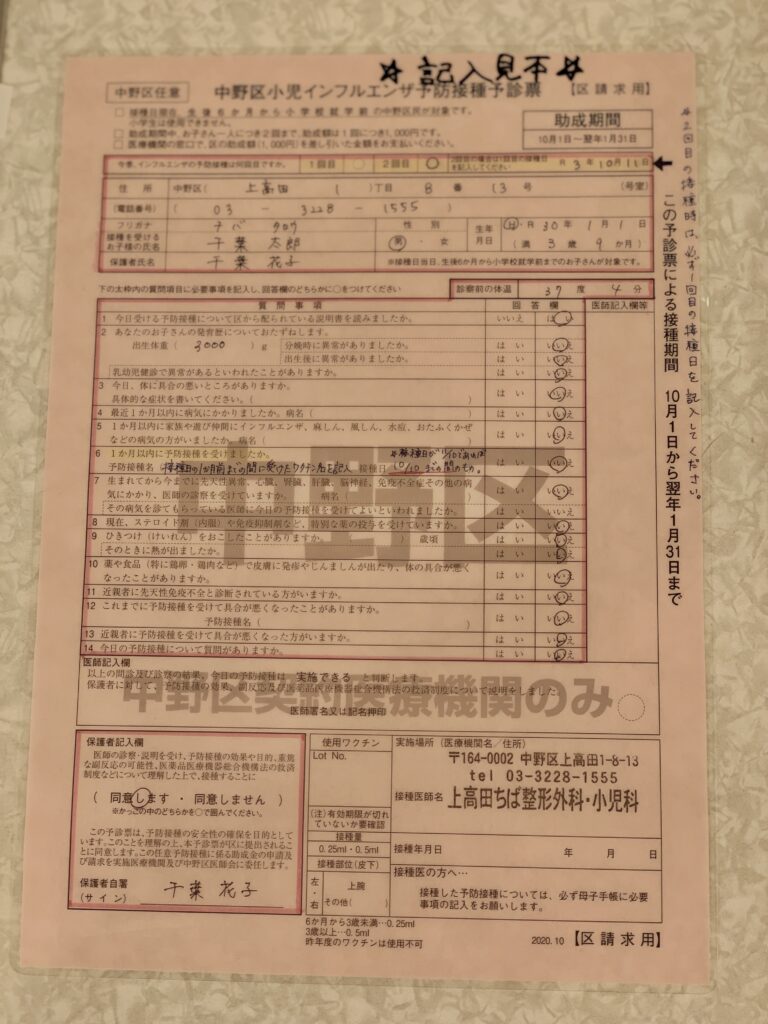

お立ち寄りの際にお持ち帰りいただけるように、受付横に予診票を用意しております。

こちらの予診票をご自宅で記入していただけますと、当日は受付がスムーズとなり、待合での待ち時間を短縮できるようになりますのでおススメです★

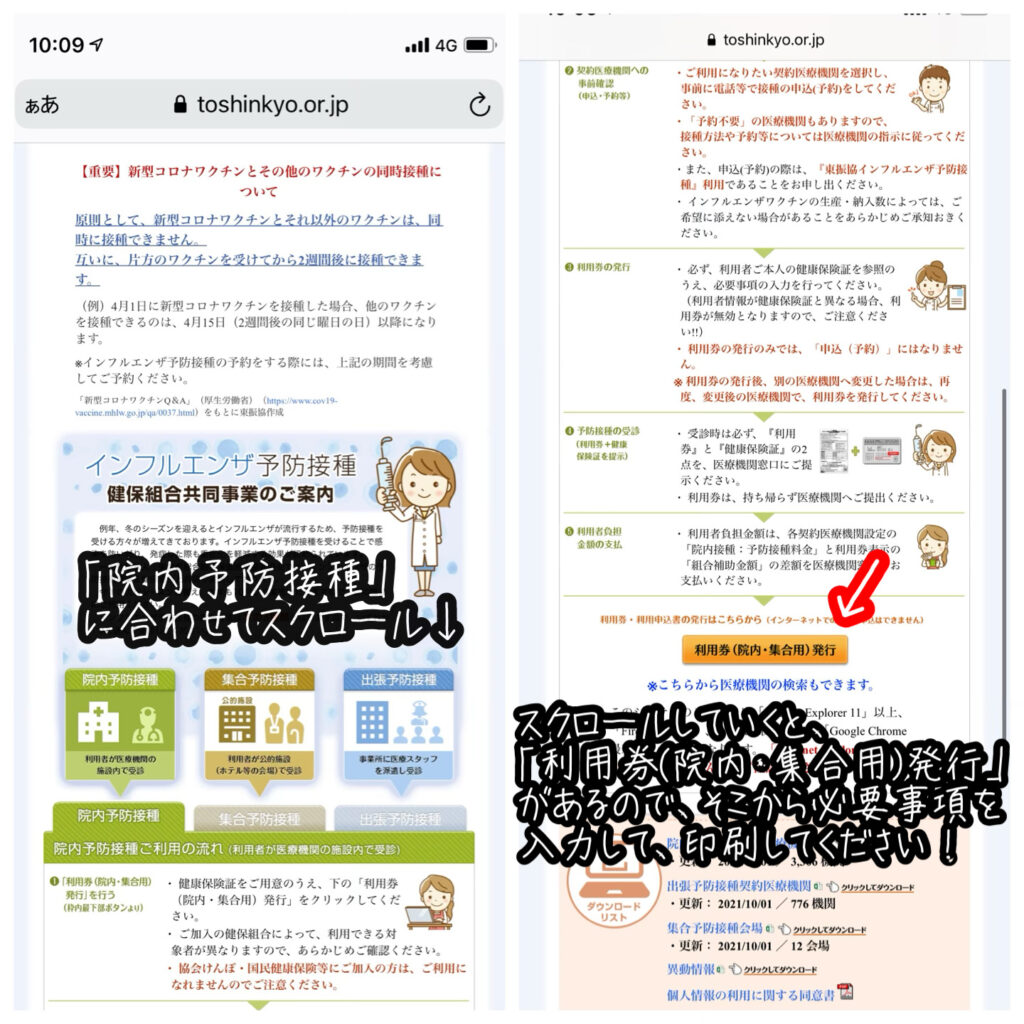

東振協利用券もご使用いただけますが、ご利用になる場合は、予防接種を受ける方のお名前と保険証情報が記載された利用券が必要となりますので、事前に発行し、予防接種時にご持参ください。

カテゴリー:1.クリニック情報