サイト内検索

最近の投稿

カレンダー

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | ||||||

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |

カテゴリー

新型コロナワクチンの当院での接種について

中野区の集団接種は、中野区医師会館で4/28より水曜・木曜・日曜の週3日(祝日除く)で開始されていましたが、個別医療機関での接種は5/18から開始となりました。当院でも開始しました。平日に予約枠をご用意しております。

限りあるワクチンを効率的にハイリスクの方に接種いただくために、予約の優先順位が決まっており、以下のようになっております。

●75歳以上の方のワクチン予約はすでに開始。 ●65歳から74歳までの方の予約開始は5月21日(金)。 ●基礎疾患のある方や高齢者施設等で従事している16歳から64歳までの方の予約開始は6月15日(火)。 ●16歳から64歳までの方の予約開始は6月28日(月)。

昨今の報道にもありますが、新型コロナワクチンは現在不足した状況です。急なキャンセルは、ワクチンを廃棄することにも繋がりかねません。少しでも多くの方に接種できるよう、日程の調整にご協力をお願い申し上げます。 現在窓口での予約受付のみとなっております。

どうぞよろしくお願いいたします。

カテゴリー:1.クリニック情報 2021年05月19日

B型肝炎ウイルスに感染した方の給付金支給について

こんにちは、スタッフTです。日本医師会からポスターが届いたので、肝炎の給付金について調べてみました。

昭和60年代初頭まで集団予防接種などの際に行われていた注射器の連続使用が原因で、多くの方がB型肝炎ウイルスに感染したと見込まれています。

以下の条件に当てはまる方は一定の手続きによって、国から給付金を受け取る事ができます。

*B型肝炎ウイルスに持続感染している方

*満7歳になるまでに集団予防接種を受けた方

*昭和27年7月1日~昭和63年1月27日の間に集団予防接種を受けた方。

*集団予防接種以外の感染原因(母子感染、輸血)がない方

※給付金対象者からの母子(父子)感染している方や、給付金対象者の相続人も対象になります。

肝炎(ウイルス性肝炎)の持続感染者は、B型が110万人~140万人、C型が190万人~230万人存在すると推定されていますが、感染時期が明確ではないことや自覚症状がないことが多いため、適切な時期に治療を受ける機会がなく、本人が気づかないうちに肝硬変や肝がんへ移行する感染者が多く存在することが問題となっています。

中野区の区民健診(国保特定健診、長寿健診、健康づくり健診)を受診する40歳以上で調べたことのない方は、受診するとき医療機関に申し出ると、無料で肝炎ウイルス検査が受けられます。気になる方は健診などの際に検査してみてください。

詳しくは厚生労働省ホームページ 「B型肝炎訴訟」を検索してみてください。

カテゴリー:1.クリニック情報

新型コロナワクチン接種体験期(PTの考察)

ファイザー社の新型コロナワクチンを、医療従事者枠で2回接種完了しました。これから、高齢者や16歳以上の多くの方に接種対象が拡大される中、今回自分の実体験を紹介したいと思います。

個人的な違いはあるようですが、1症例(35歳男性、PT:理学療法士。基礎疾患なし)として読んでください。長文です。

以下、経過を述べます。

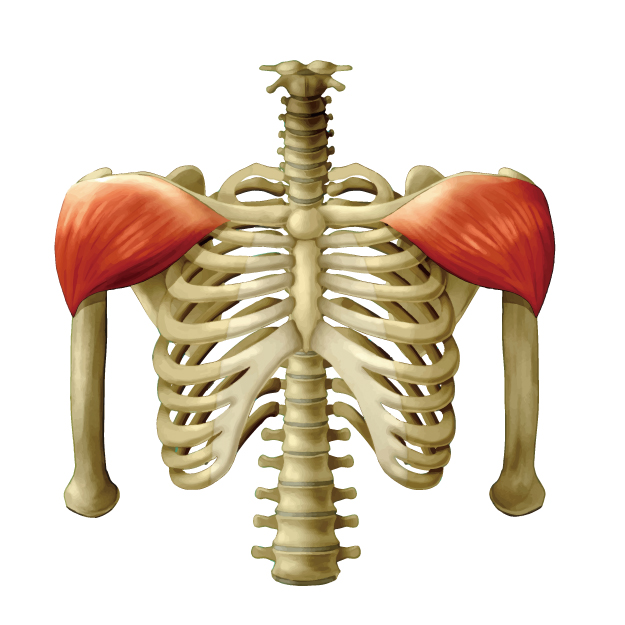

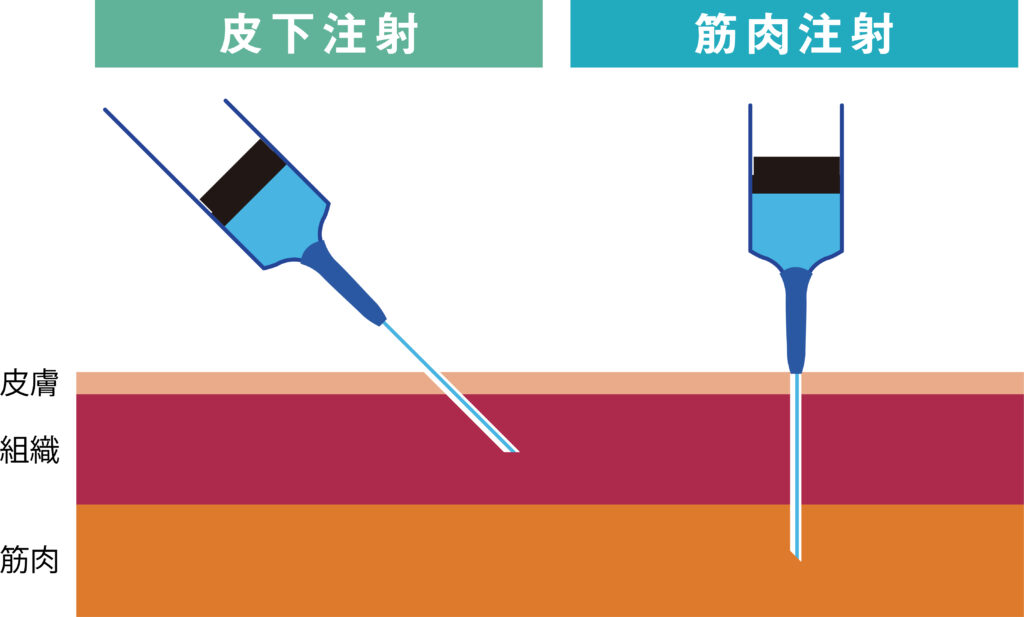

4/17(1回目。医療従事者の集団接種会場にて接種)今回の予防接種は筋肉に刺す筋肉注射であり、この筋肉に刺します。利き手の反対側(自分は左側)に接種しました。

インフルエンザなどの予防接種は皮下注射であるため、さほど痛みを感じませんが、今回は「痛い」と感じました。

注射直後から筋肉痛を伴いましたが、腕が挙がらない程ではなかったです。気になる痛みだったので、安楽肢位を見つけるようにしました。それがこれでした。

筋肉を縮め、緩みを得ることで対処する事は出来ました。丸1日経過し、筋肉痛も落ち着きました。

5/14夕(2回目。自院での接種)今回、注射直後の痛みはありませんでした。注射をされた瞬間はわからないくらいでした。当日は副反応もなく床につきました。

翌5/15朝、肩の痛みと腫れ、発熱、左脇の違和感を伴いました。1回目よりも症状は重く感じました。体中に火照り感あり、37℃前半の発熱、左脇の違和感(脇を閉じると何か挟まっている感覚)が出現。それ以降、38℃前後に上昇しました。対処としてカロナール2錠服用し、汗をかき37℃前半に解熱。夜中、再度38℃後半の発熱と肩の痛みが増悪。対処としてロキソニン1錠服用し、明け方大量に汗をかき寛解。

5/18(接種後4日目)には肩の痛み、接種部位の腫れ、左腋窩部の違和感は軽快していますがまだ多少残っています。

2回目の副反応は強くでたので、安楽肢位など考えられませんでした。おすすめは接種日を含め2〜3日の予定をあけておく事です。服薬は自身の体力と相談し徐々に服用すべきだとも感じました。今回のように一筋縄で落ち着かず、再度発熱することもありますので…。

結論を言いますと、ワクチン接種1回目の後は筋肉痛に対して安楽肢位を取りましょう。ワクチン接種2回目の後は予定を入れず、体を休めましょう。

以上、自身の報告でした。個人差はありますので、一概には言えませんが、『備えあれば、憂いなし』。何かの参考になれば幸いです。

カテゴリー:1.クリニック情報 , 2.整形外科 , 3.リハビリについて

子どもの頃から身体の軸を整える

こんにちは、理学療法士Sです。

今回のブログのテーマは「身体の軸を整える」です。

前回4月は、軸のズレたコマの図に例えて子どもの姿勢についてお話しました。※詳しくは「小児リハ①子どもの体力低下について②子どもの姿勢について」の記事をご参照ください。

先日院内小児科で配布しました、姿勢のチェックシートを確認していただき、皆さんはたくさんの○がつきましたか?

子どもの骨格が発達・成長していく過程で、いま皆さんのお子さまのスタートラインは人それぞれ異なります。

赤ちゃんの足は、骨が配列されているだけで軟骨のように柔らかい状態です。2歳以降よちよち歩きの状態から、いろいろな荷重刺激が入ることで足の3つのアーチを形成していきます。例えば、足を地面につくときの衝撃吸収し、地面から環境の情報をキャッチして、それに対応するように身体のバランスをとります。

このように私たちの足は身体を支えたり、衝撃を吸収し、歩く、走るなどの運動をしやすくなるように「身体の土台」として成長していきます。しかし、足に何らかのトラブルがあると、すぐに疲れやすくなる、姿勢が悪くなる、歩き方が気になる・・・などいろいろな問題が起こります。

加えて、ゴールデンエイジといわれる幼少期の子どもたちは、基礎的な体力作りを多く経験します。この時期に、単一のスポーツの刺激を入れるなど、偏った運動負荷がかかると骨の成長を阻害する可能性があります。

身体が十分に発育していない成長段階で反復練習を続けると、

「一部の運動は得意だけど、応用力が効かない」

そういった子どもたちの姿が想像できるでしょうか。

今回は、「子どもの足のみかた」を紹介したいと思います。実際に自分の目で足を観察して、どのような状態にあるかチェックしてみてください 。

小児科掲示板に、その他の動作の確認方法やセルフケアについてもまとめたものを用意しています。足全体をうまく使うことによって、身体のバランスや柔らかさが変わり、身体の軸が整いやすくなります。お子さまと向かい合って一緒に身体を動かしてみましょう!

より詳しいことを身に付けたい場合など、整形外科スタッフまでご相談ください。

カテゴリー:1.クリニック情報 , 3.リハビリについて 2021年05月18日

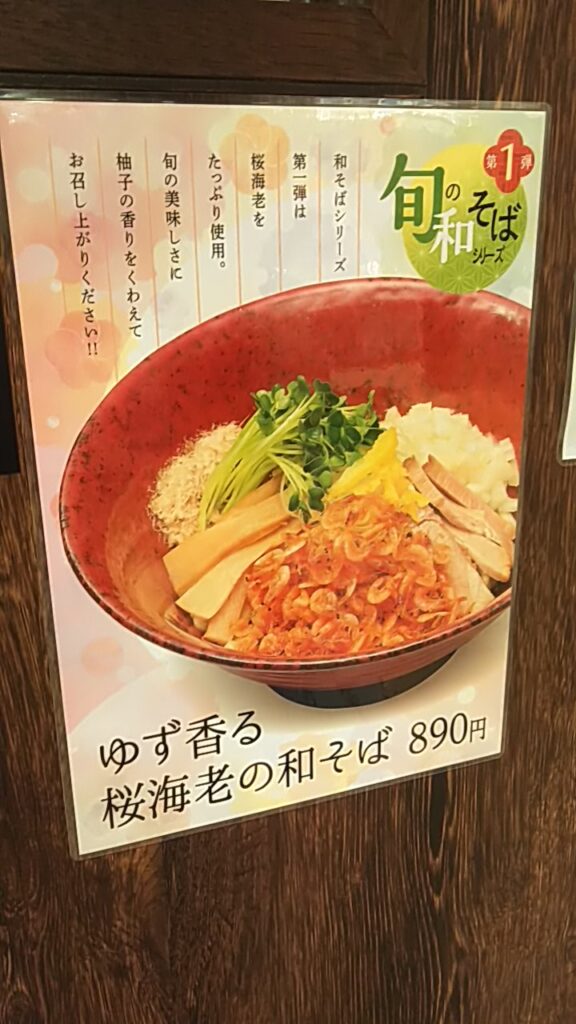

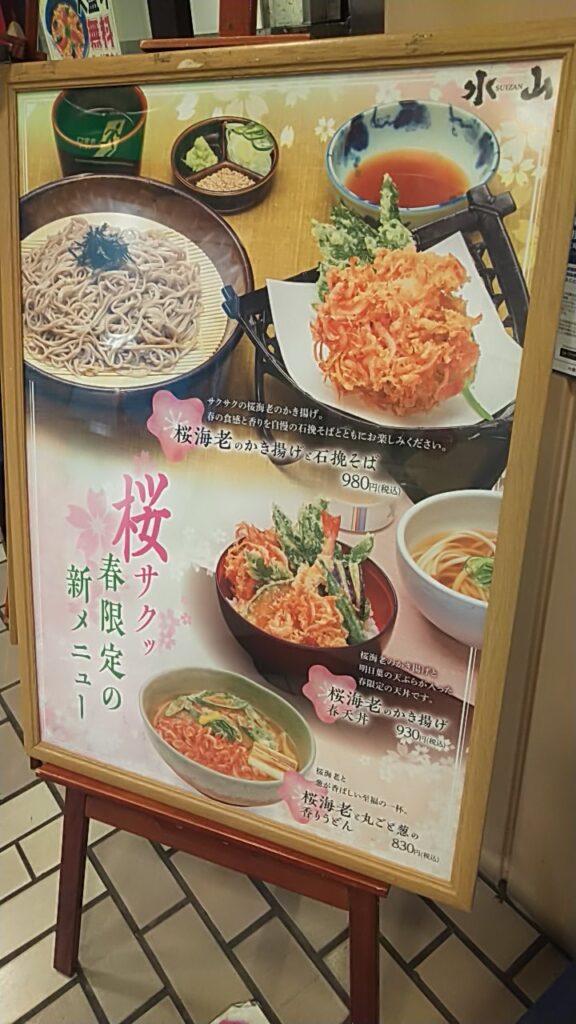

桜エビ

リハビリ室の秋山です。

最近、紀伊國屋書店新宿本店の地下レストラン街を歩いていると、桜エビの限定メニューが多いことに気がつきました。

桜エビについて調べてみると、漁の解禁は3月下旬から6月上旬までの春漁と10月下旬から12月下旬の秋漁の計2回あるそうです。また国内の桜エビ水揚げ量のほぼ100%が静岡県の駿河湾だそうです。桜エビにはたくさんの栄養素が含まれていますが、その中でもカルシウムが多く含まれていますので、骨粗しょう症の改善や予防におすすめです。

※写真は紀伊國屋書店新宿本店の地下レストラン街「水山」「ぶぶか」「ジンジン」各店の店頭ポスター、立て看板等です。

食事と運動は体づくりの基本です。旬の食材を上手に摂取し、健康に役立てていただければ幸いです。

カテゴリー:1.クリニック情報 , 5.季節の話題☆ 2021年05月08日

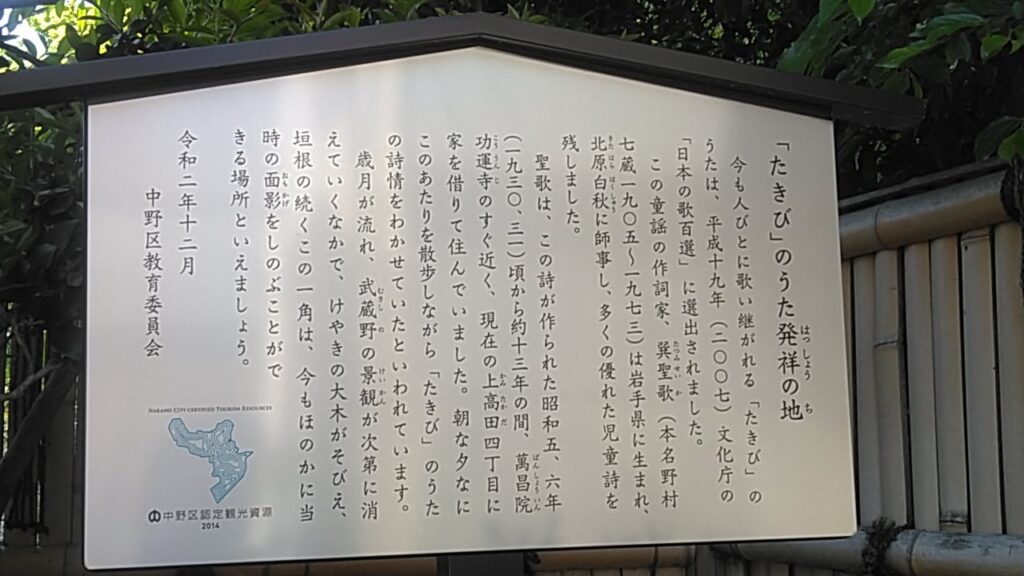

かきねの かきねの まがりかど~(^^♪

リハビリ室の秋山です。

中野区上高田と言えば、童謡「たきび」発祥の地として有名ですね。

発祥の地には中野区教育委員会の立て札が設置してあるということなので、先日散策に行ってきました。

立て札をよく見ると令和2年12月と日付が入ってました。設置されたのは昨年!と早とちりしてしまいましたが、よく調べてみると最初に設置されたのは昭和58年とのことでした。数年毎に新調されていたのですね。

お天気の良い日はお散歩に出かけるのも、気持ちがいいですね!

便秘について~②幼児期以降~

スタッフNです。便秘について、幼児以降編です。

環境の変化で便秘になった経験・・・誰しもがあると思います。うちの子もそうですが、便秘で苦しみ来院されるお子様が多くいらっしゃいます。お子様が苦しそうにしている姿を見るのはつらいですよね。特に今はコロナで外出を控えていて、お外で思い切り体を動かす事が出来ず、便秘になってしまった人も多いのではないでしょうか。

排便にも個人差があります。日頃から排便の回数や量、性状など把握しておくと、普段と比べて便秘かどうか判断しやすいと思います。そこで今回、家庭で出来る対策法について書いてみたいと思います。

この時期の便秘の主な原因として考えられるものは以下のものです。

【原因】

1.食事の偏りや水分不足

2.運動不足

3.排便リズムの乱れ

4.ストレス

便秘を放っておくと便が溜まった状態に慣れてしまい、便を溜められる腸になってしまいます。便が溜まると水分が吸収され便が硬くなります。すると排便の際、痛みや出血と伴なってしまうので子供は排便を我慢するようになり更に便が溜まるという悪循環を繰り返してしまいます。そこで、家庭で出来る対策法について説明したいと思います。

【家庭での対策】

1.身体をたくさん動かしましょう。:身体をたくさん動かすと腸が刺激され活発に動くようになり便意が起こりやすくなります。

2.水分をたくさん取りましょう。:まず朝起きたらコップ1杯の水を飲みましょう。腸を刺激して良く動かしてくれます。冷たい水より常温の水や白湯が効果的です。また夏の時期は汗を多くかくので、いつもよりこまめにたくさん水分を取るようにしましょう。

3.やわらかく出しやすい便にするための食事を作りましょう。:子供は便を押し出す力が弱いので柔らかくして出しやすい便を作るための食事作りが大切です。水溶性食物繊維(バナナ・海藻・きのこ類など)は便の水分を増やして柔らかくしてくれる効果があるので多く取るように心がけましょう。その他に腸に良い食べ物として・・・腸の善玉菌を増やし活性化させる効果のある発酵食品(みそ・納豆・ヨーグルト・チーズなど)や腸を整える善玉菌のエサとなり善玉菌を増やすオリゴ糖(玉ねぎ・ごぼう・ねぎなど)があります。善玉菌が増えると免疫力もアップし病気に強くなるので、ぜひこれらの食品の食べて下さいね。

4.生活リズムを整えましょう。:朝食を食べると腸が刺激され快便にも繋がります。早寝・早起きを心がけ、朝食をゆっくり取るようにして、朝食後にトイレに行く習慣をつけましょう。もし、朝が忙しくて時間が取りにくいようならゆとりのある時間に行けば大丈夫です。脳がリラックスしているとスムーズな排便につながるのでトイレではゆったりリラックスして過ごして下さいね。

これでも便が出ない時は溜まっている便を出してあげる必要があるので早めに受診してくださいね。

カテゴリー:1.クリニック情報 , 4.小児科 2021年04月29日

べんぴについて~①赤ちゃん~

こんにちは。看護師のNです。

赤ちゃんの便秘の相談は小児科の外来ではよくあります。

まず、自宅で出来ることでいえば・・・

-

①母乳やミルクの量が不足している可能性があるので量を増やしてみましょう。

-

②砂糖水(オリゴ糖)や果汁を少量(月齢×10cc/日を目安)飲ませてみましょう。 (砂糖水とは、100mlの白湯に糖類を5g入れてよく溶かしたもの)

-

③糖分は腸内で善玉菌(ビフィズス菌、乳酸菌など)を増やし、腸の働きを活発にしてくれるので排便を促してくれる効果があります。

-

④お腹のマッサージをしてみましょう。赤ちゃんのお腹に手を当て、優しく「の」の字を書くように時計回りにマッサージをします。この時、手にベビーオイルなどの潤滑油をつけて行うと滑りやすくなり、やりやすくなります。

-

⑤綿棒浣腸をしてみましょう。綿棒を直接肛門に当てて刺激することで排便を促します。

【綿棒浣腸の方法】

-

①一般的な大きさの綿棒(赤ちゃん用の物は細くて折れてしまう可能性があるため、一般的なサイズを使いましょう。)にベビーオイルやオリーブオイル、ワセリンなどの潤滑油をつけます。

-

②赤ちゃんの足を持ち上げ、肛門に浅く(綿の白い部分が隠れる位)差し込んで、肛門の内側の壁をこするようなイメージで優しくゆっくり丸を描くように動かしてみましょう。これを数回行ってみましょう。授乳直後は避けましょう。

以上を行っても排便がなかったり量が少ない、下腹部が張って苦しそう、母乳やミルクを飲む量が減る、ウンチをしようとすると痛がって泣く、など困った時は受診してください。

「夜間手袋法~手指や手首の痛みに~」

こんにちは。院長の千葉です。

今回は「夜間手袋法」についてご紹介いたします。当院では「なるべく薬に頼らない」治療を心がけています。これもその1つの方法です。手指や手首が痛くなったとき、通常でしたらサポーターや湿布などで治療することでしょう。患部の安静を取ることは炎症を鎮めるためにも大切です。「夜間手袋法」、すなわち寝るときに手袋をする、という方法は簡単にできる手段の1つです。

患部の安静をとる手段としてはテーピングもあるのですが、これだと肌負けするかたにとっては選びづらい方法なのです。また固定のしすぎも、かえって硬くなってしまい、血流低下が生じて悪くしてしまうことがあります。手袋はテーピング程の固定効果はありませんが、多少の指の動かしの制限はかけることができます。その程度の安静でも炎症を抑える効果は期待できるのです。それに手袋には保温効果も持ち合わせています。

手袋は写真のように柔らかいものから硬めのものまでありますので、お好みのものをお選びください。

注意点は

- 肌にあった手袋を使用すること

- お布団にもっていってよい清潔な手袋を使用すること

・・・以上です。

当院ではこのように患者さんの痛みなどの症状に対し、できるだけ低侵襲な治療をスタッフ一同心掛けております。ですのでリハビリテーションに非常に力をいれておりますので、ご興味ある方は一度受診下さい。お待ちしております。

カテゴリー:1.クリニック情報 , 2.整形外科 2021年04月23日

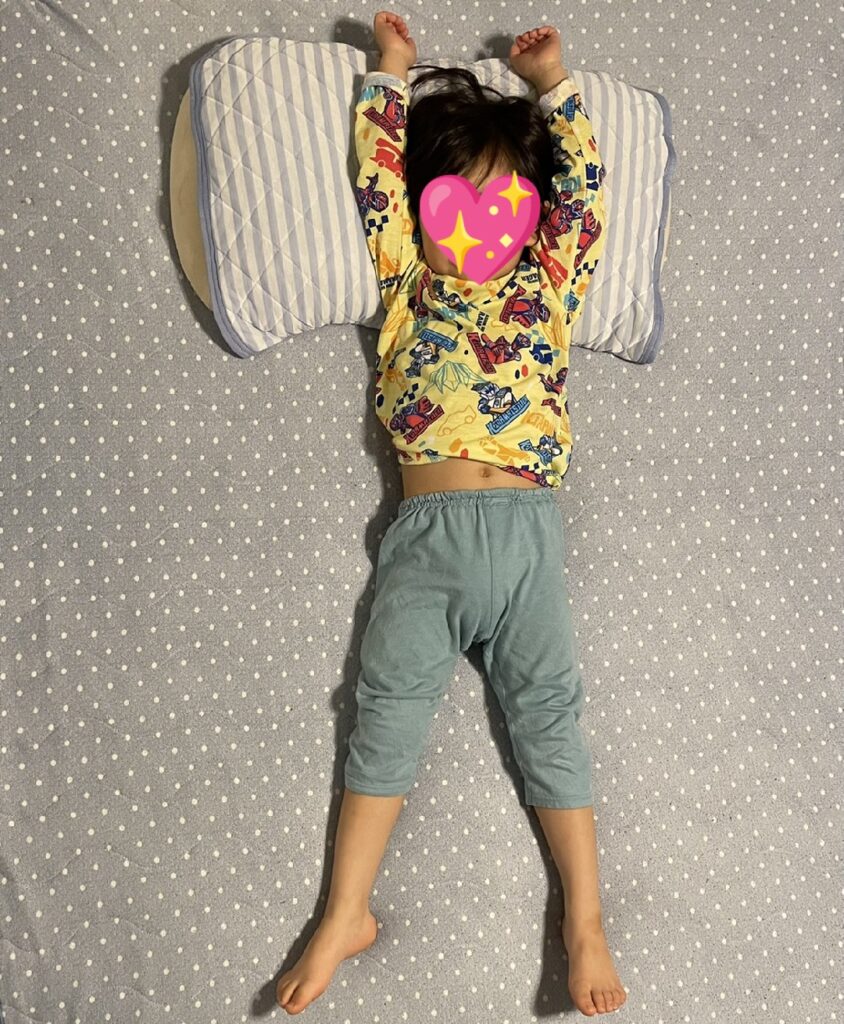

子供の寝相が悪い理由

こんにちは。看護師Nです。

皆さまのお子様の寝相ってどんな感じですか?

我が子は布団をはいだり、寝る時は私の横にいたのに朝は足元で寝ていたりと「どうしてそうなるの?」と思うことが多々あります。

ママ友ともよく話す「子供の寝相」について、どうして寝相が悪いのか疑問に思い調べてみたので皆さまにも報告したいと思います。

Q子供の寝相が悪い理由 →寝返りを良くうつからで、脳が良く休んでいる証拠!!

①人間の睡眠は深い眠りである「ノンレム睡眠」と浅い眠りである「レム睡眠」を繰り返していて、寝返りをうつのは深い眠りから浅い眠りに変わる時なんです。子供は深い眠りに入る回数が大人より多いので、寝返りをうつ回数が多くなり、その結果寝相が悪くなります。日中の運動量やエネルギー代謝が活発な子供ほど深い眠りにつくのでその分寝相が悪くなるそうです。

②子供は大人と違って寝ている時の姿勢をコントロールする機能が未熟な為、動きを抑える事や元の姿勢に戻すことが出来ず寝相が悪くなります。

③夜は子供の成長ホルモンが多く分泌され身体の表面温度が上がるため、布団との接触部分が暑くなり快適な場所を求めて寝返りが増えると言われています。

Qいつまで続くの? →個人差はありますが、脳が発達する13~14歳頃には寝相が良くなると言われています。

☆子供の寝相にはいくつかの型があって名前もついているって知ってますか?

・半胎児型→横向きになり、利き腕を下にするのが一般的で一番多い形。

・スフィンクス型→起きていたいのに眠すぎて前にパターンと倒れて眠る寝落ちスタイル。

・王様型→バンザイポーズは小さい子の本来の寝相で気持ちよく眠っている姿。

☆寝相の悪い子供と隣で眠る親は本当に大変ですが、脳をしっかり休めて脳の健全な発達につながっていると前向きに考え、乗り越えていきましょう!

カテゴリー:1.クリニック情報 , 4.小児科 2021年04月21日