サイト内検索

最近の投稿

カレンダー

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | ||||||

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |

カテゴリー

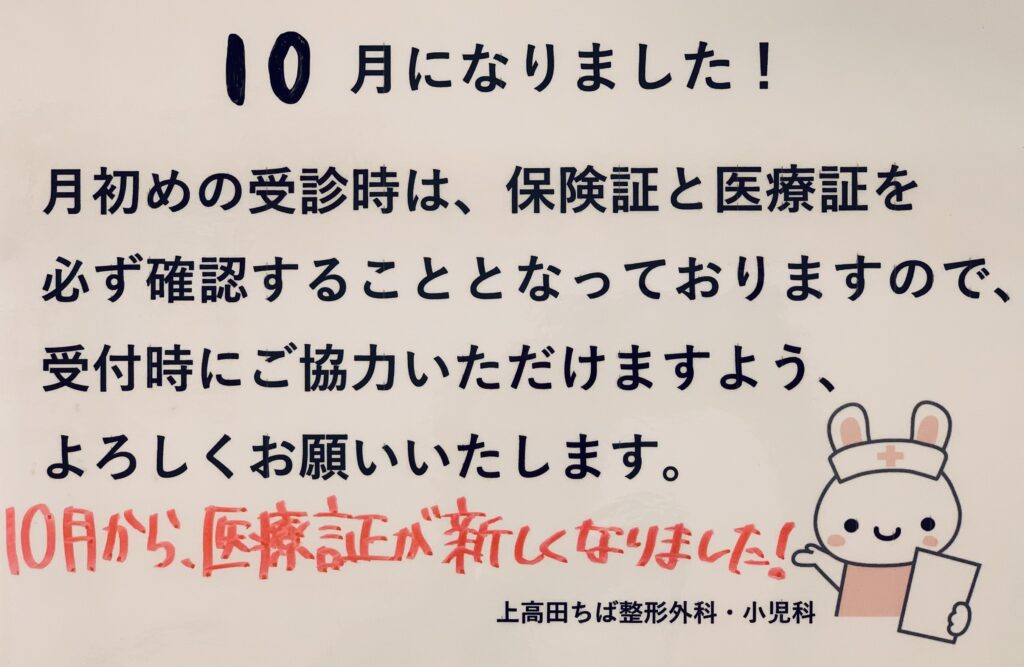

10月になったので、お知らせです★

スタッフYです☺

暑かったり、涼しくなったり忙しい10月になりましたね!

保険証や医療証の期限をむかえ、新しいものになっている方もいらっしゃると思いますが、有効期限が令和3年9月30日までの保険証、医療証は期限切れで使用できないため、必ず、有効期限が令和3年10月1日からのものをご持参ください。

間違えて古いものをご持参されたり、急な受診で保険証と医療証がそろっていない場合……

① 保険証、医療証ともにお忘れの場合は、全額自己負担

② 医療証のみお忘れの場合は保険割合分を負担(2割もしくは3割)

上記のどちらかで一旦清算していただきます。

このような一時負担分については、お支払いいただいた分の領収書、保険証、医療証を合わせて10月中(同月中)にご持参いただけましたら、当院窓口にて返金いたします。

月をまたいでしまった場合は、ご自身で還付手続きをおこなっていただくようになりますので、ご注意ください。

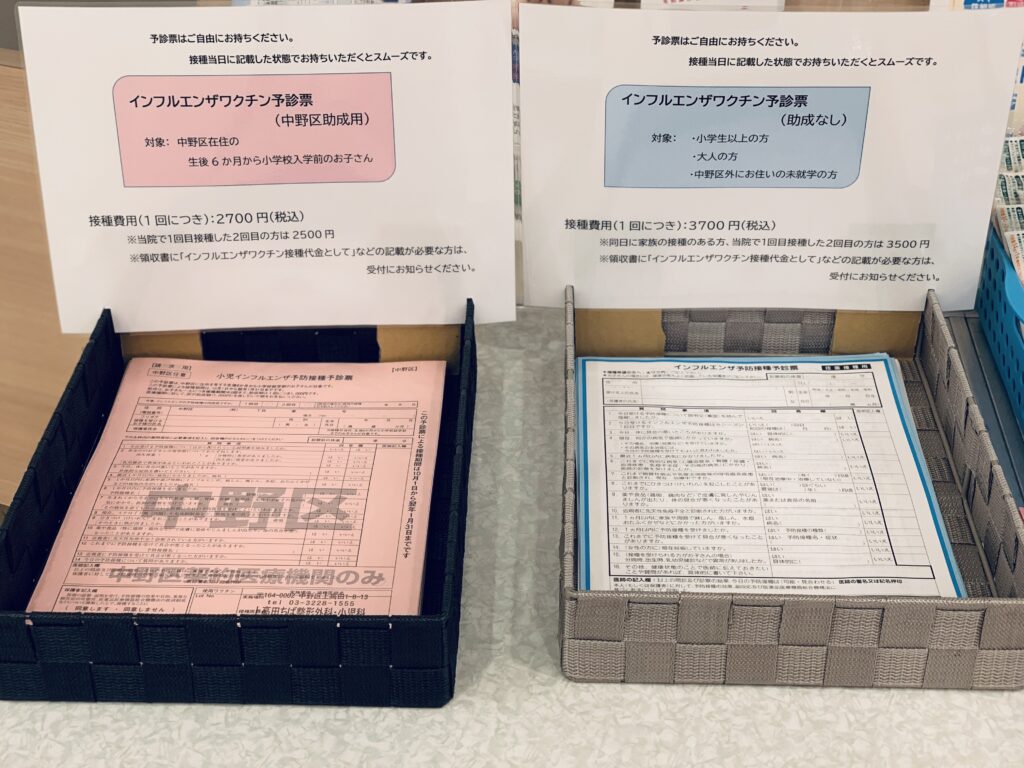

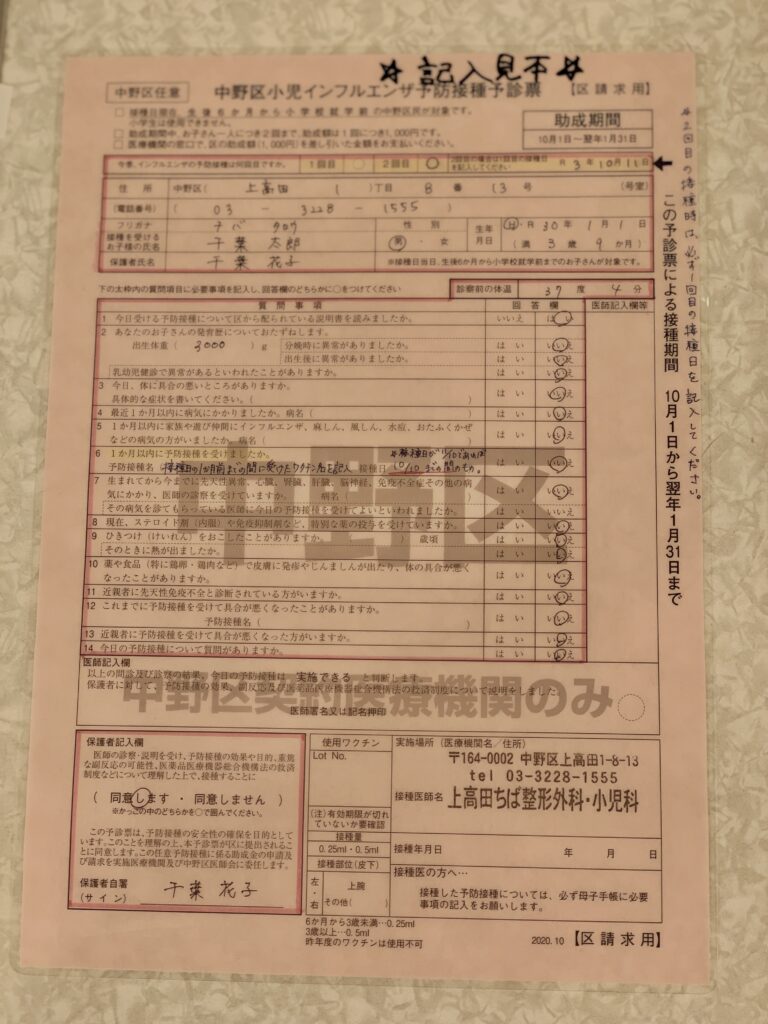

また、当院は10月1日からインフルエンザワクチンの予約を開始しました!

お立ち寄りの際にお持ち帰りいただけるように、受付横に予診票を用意しております。

こちらの予診票をご自宅で記入していただけますと、当日は受付がスムーズとなり、待合での待ち時間を短縮できるようになりますのでおススメです★

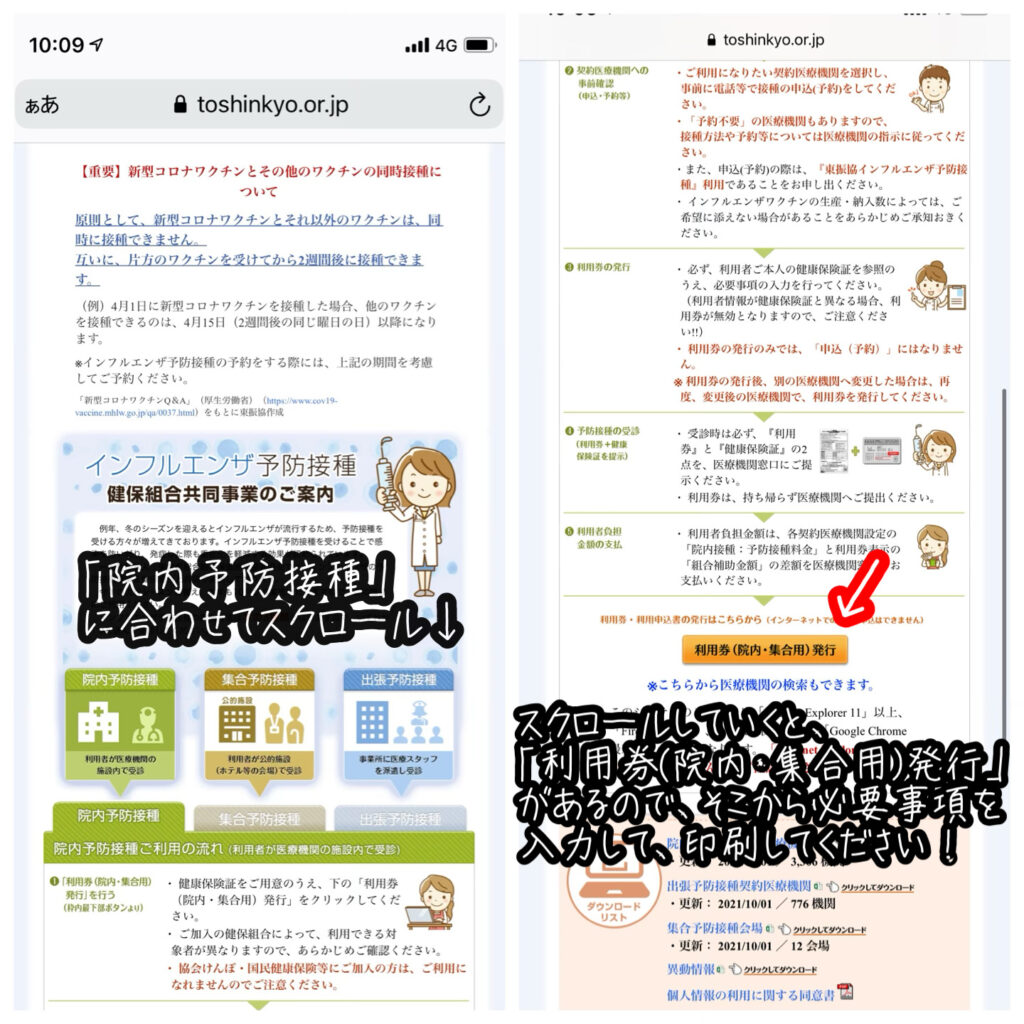

東振協利用券もご使用いただけますが、ご利用になる場合は、予防接種を受ける方のお名前と保険証情報が記載された利用券が必要となりますので、事前に発行し、予防接種時にご持参ください。

カテゴリー:1.クリニック情報 2021年10月07日

古墳見学へ行ってきました!

リハビリスタッフのAです。

先日はシルバーウィークということで、テレビでは観光客で賑わっている箱根や日光の様子が紹介されていました。気候も良く、紅葉を楽しむにはいい季節ですね♪

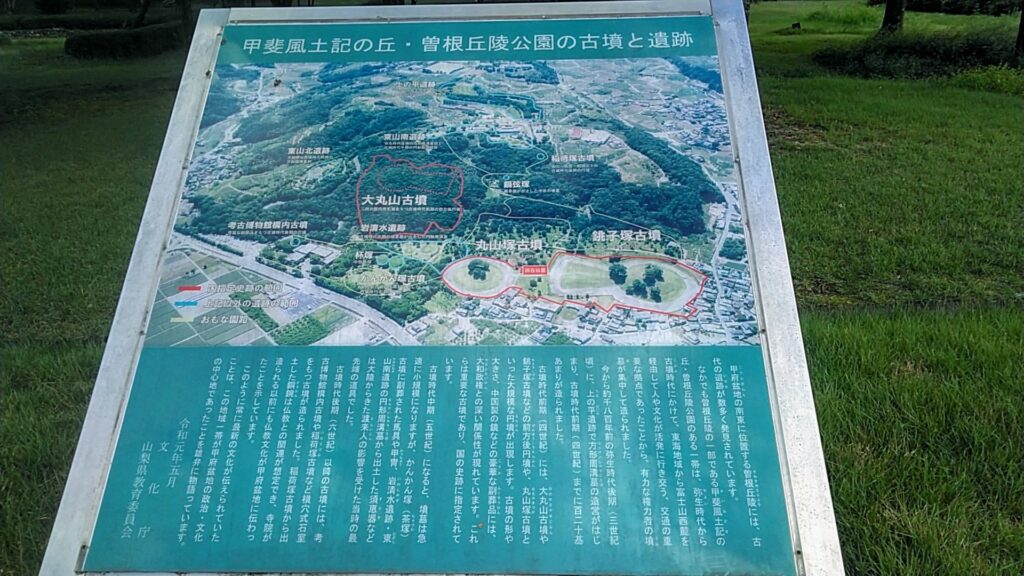

今回、観光地とは言いがたいのですが実家の近くになる古墳を見学してきましたので紹介したいと思います♪

甲府盆地を見渡せる場所にある「銚子塚古墳」(所在地:山梨県甲府市下曽根町923)は隣接する丸山塚古墳とともに昭和5年(1930)に国指定史跡に指定された東日本最大級の前方後円墳です。銚子塚古墳は他の銚子塚古墳と区別するため「甲斐銚子塚古墳」とも呼ばれています。

古墳時代前期(4世紀中期頃)につくられたとされ、同時期の古墳としては東日本最大級の全長169mです。後円部の竪穴式石室からは青銅鏡をはじめ、勾玉、鉄剣 等が出土し、墳丘には埴輪も並べられていたことが発掘調査で判明しています。現在これらの一部は隣接する山梨県立考古博物館で見ることが出来ます。

東京へ戻ってから調べてみたのですが、中野区にもかつて古墳があったことがわかりました。

上高田5丁目15番地付近の上高田図書館の東側一帯は「遠藤山古墳群」と名付けられた古墳が見つかっています。平成2年に行われた最初の発掘調査では径13~18mの3基の円墳、平成26年の2回目の調査では4基目が発見されています。これらの古墳の墳丘は発掘当時すでに失われていて、周溝(古墳の周りの溝)が発掘されたことによりその存在が確認されたそうです。現在その場所は集合住宅になっているため、残念ながら古墳の面影は皆無となっています。

ですが、もしかしたら今後、さらに新たな発掘もあるかもしれませんね。

カテゴリー:1.クリニック情報 , 5.季節の話題☆ 2021年10月01日

”開業4周年ご挨拶” ウォーターベッド新調の件

院長の千葉です。

本日開業4周年を迎えることができました。

これもひとえに当院を支えてくださったすべての皆様のおかげです。感謝申し上げます。

これからもスタッフ一同研鑽し、笑顔の絶えない明るいクリニックにしていきたい所存です。

今後共 当院を宜しくお願い申し上げます。

また、ちょうど同じ日となりましたが、本日よりウォーターベッドが新調しました。

最新式ですので、これまでより性能がアップしたものとなっています。

高いリラクゼーション効果が得られます♪♪

カテゴリー:1.クリニック情報

彼岸花② ~みんなちがって みんないい~

リハビリ室のAです。

先日ご紹介した彼岸花(ヒガンバナ)ですが、観察を続けた結果、気づいたことをさらにご紹介したいと思います!

気づいたのは茎の長さについてです。通常調べると30~50cm程度と記載されていることが多いのですが、その2倍程の長さのものがあることに気がつきました。

他の彼岸花や他の植物の影に隠れては咲きたくないかのように茎をさらに伸ばしている印象です。逆に言えば光を求めて咲く花なのかなと思います。

一般にヒマワリやタンポポのように、日なたでよく育つ植物を陽生植物といいます。彼岸花もそれに近いのかなと思います。太陽の光をどれだけ必要とするかは植物によって異なるそうです。

とてもきれいな華ですが、有毒植物だそうです。家に摘みかえると「火事になる」などの言い伝えもありますが、有毒植物を子どもが触らないための言い聞かせのだったのかもしれませんね。

カテゴリー:1.クリニック情報 , 5.季節の話題☆ 2021年09月22日

スマホ首について

皆さん、こんにちは。理学療法士のTです。

今回ご紹介したいのは、イグ・ノーベル賞受賞研究【歩きスマホ】に関連するであろう【スマホ首】です。

ちなみに受賞された研究について簡単に説明しますね。

内容は、数人が歩きスマホを行う事で、周りにいる歩行者の歩行速度が遅くなるほか、衝突回避動作が大きくなり、危険度が増すと結論付けていました。

そもそもイグノーベル賞とは…

人々を笑わせ、考えさせた業績に送られる賞の事で、決しておふざけの研究ではなく、ユーモアも含まれた研究者へ贈呈されるものなのです。

身近な現象を研究され、その業績を読ませてもらうと親近感が湧き、楽しめますよ。

おっと、本題に戻りますね。

【スマホ首】について、先ず正確な病名ではありません。

ただの現代病です。

背骨と言われている脊柱は、首・背中・腰・骨盤部と4つに分けられ、首領域の脊柱のみ(多少、周囲の脊柱も動いています)を過度に曲げ、携帯を見ていることによって生じる病態です。

携帯となると親指も過剰使用ですよね(これはまた別の機会に)。

その【スマホ首】から考えられる【ストレートネック】文字通り、真っ直ぐになってしまった首です(骨の配列の話ですよ)。

それに対してのストレッチ方法をお伝えします。

※決して、骨の配列・変形を治すものではありません。

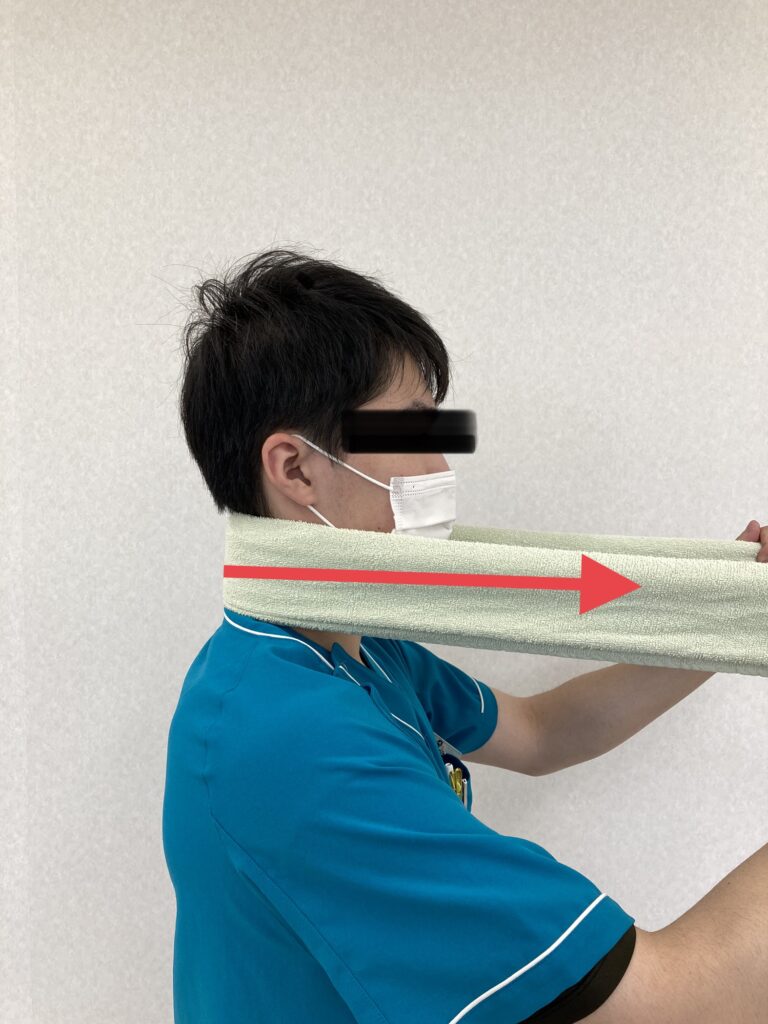

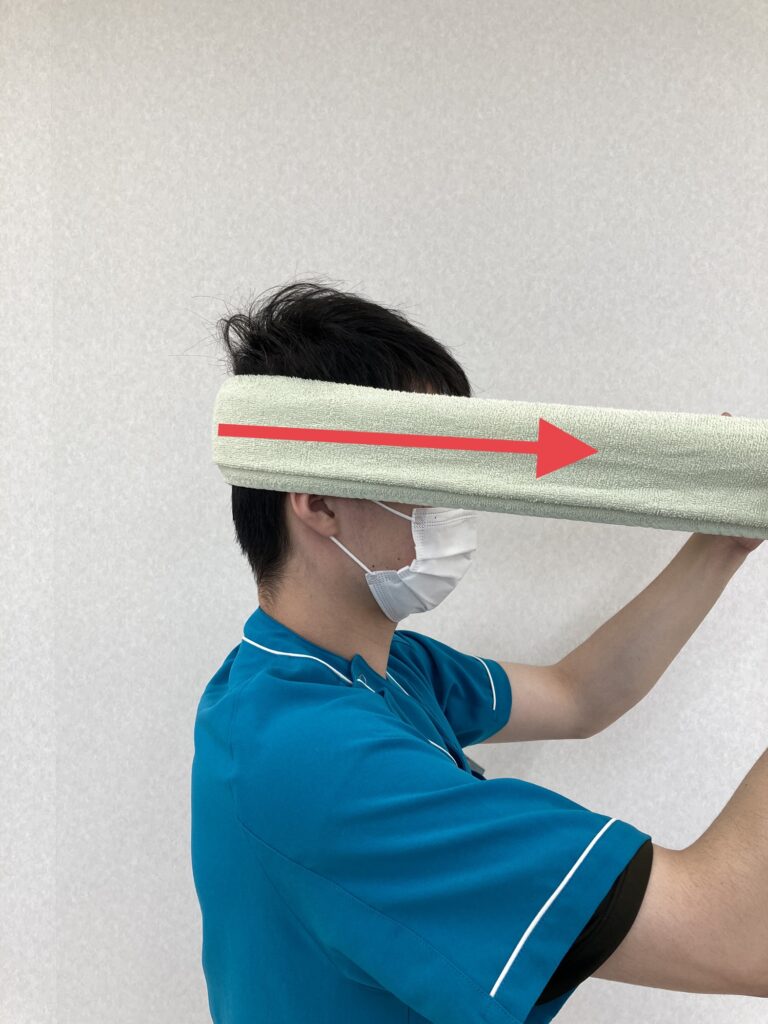

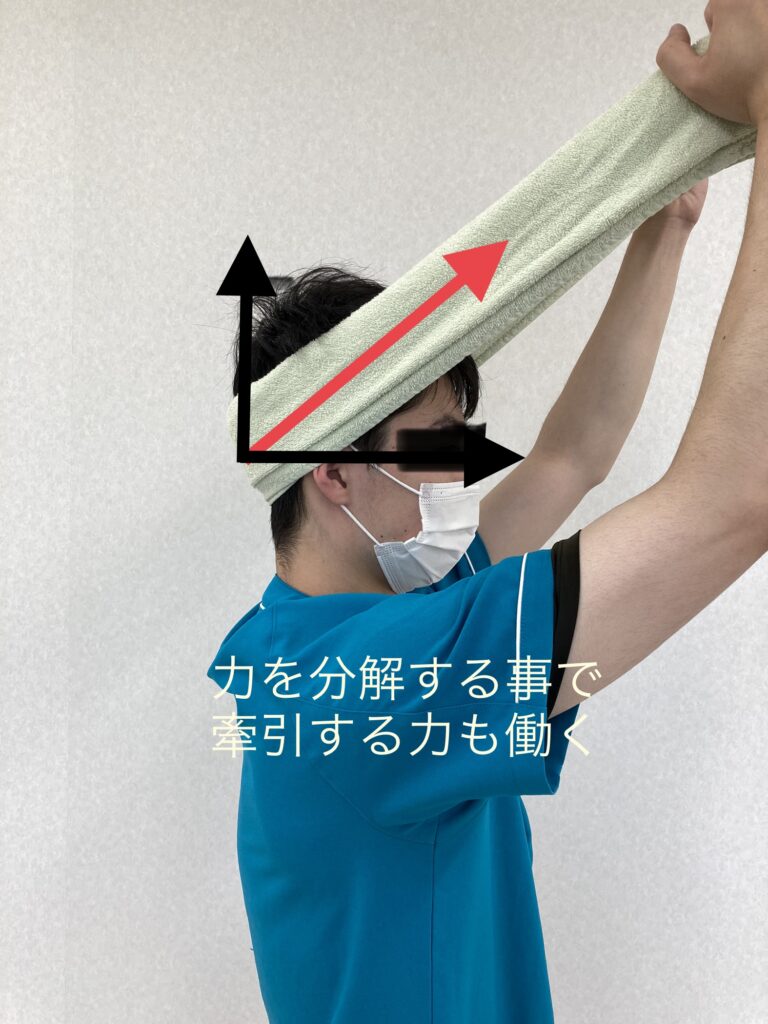

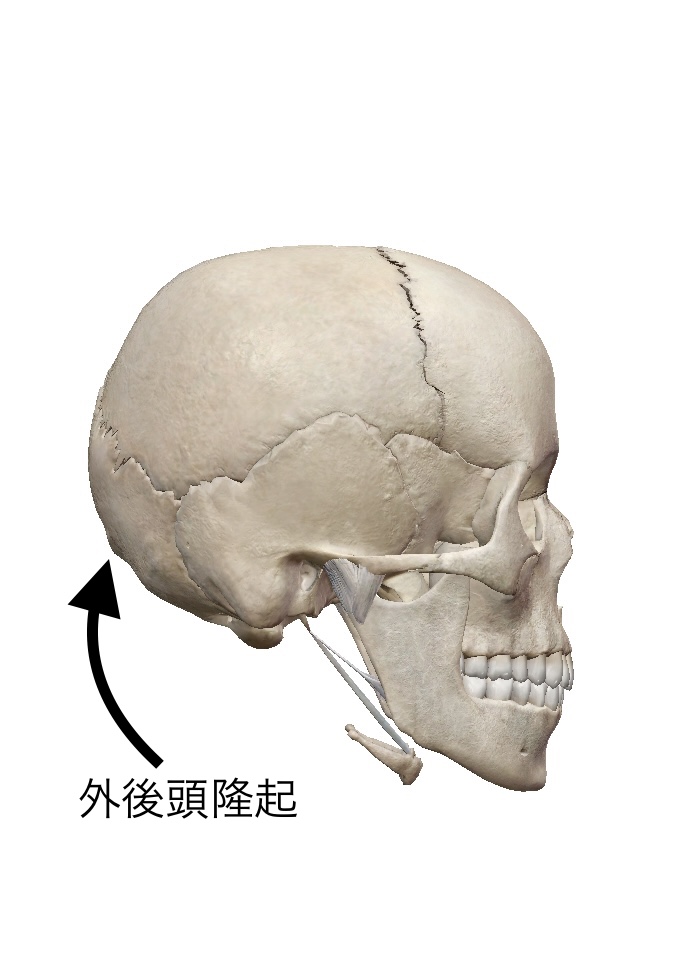

ポイントは頭蓋骨の後ろにある出っ張り[外後頭隆起]にタオルを、引っ掛ける事です。

ぜひ、オフィス等でもお試し下さい♪

そして、皆さん、【歩きスマホ】は通行者の妨げになりまし、大変危険ですのでやめましょう!

カテゴリー:1.クリニック情報 , 2.整形外科 , 3.リハビリについて

胸式呼吸チェック ~息を吸う時のポイント~

こんにちは。理学療法士のLです。

今回は「呼吸のやりかた」についてご紹介させていただきます。

呼吸は大きく分けて「胸を膨らませる呼吸」と「お腹を膨らませる呼吸」の2つがあり、本日は「胸を膨らませる呼吸」でのチェックポイントについて説明させていただきます。

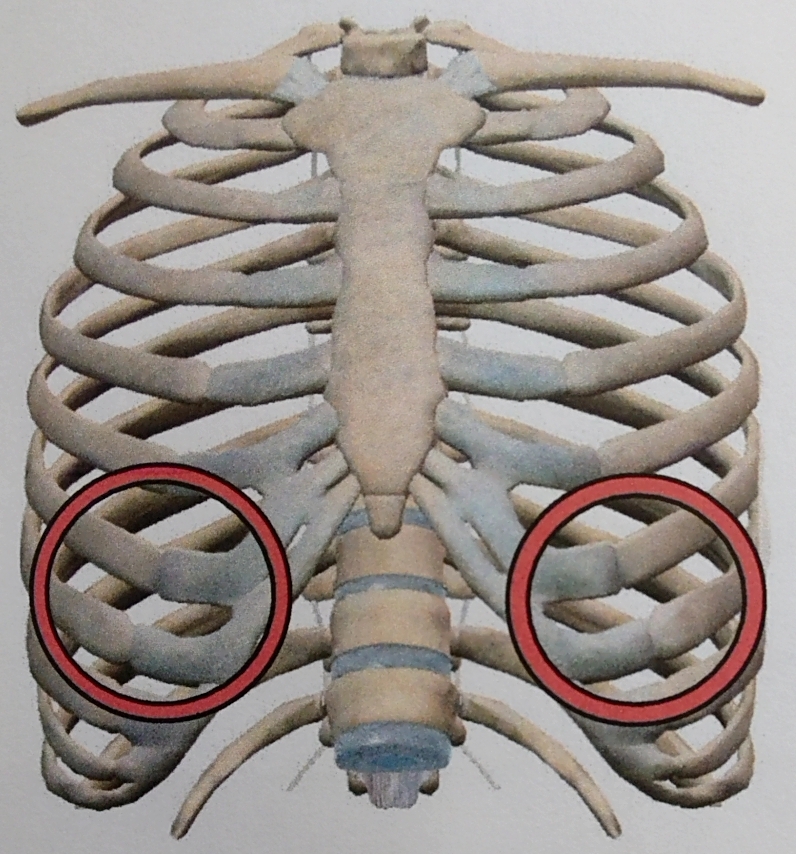

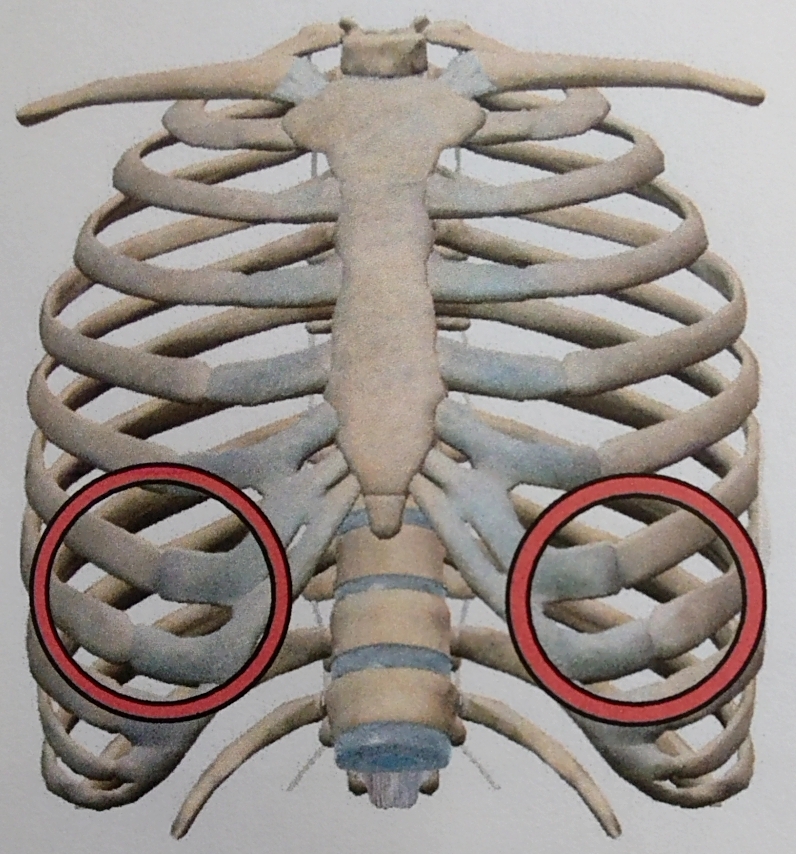

① 肋骨の下の方(図の赤い丸の部分)に手を当てて深呼吸をしてみましょう。息を吸う時に〇の部分がしっかりと膨らむ事ができていますか?左右どちらの方が膨らみやすいまたは膨らみにくいかもチェックすると良いです!

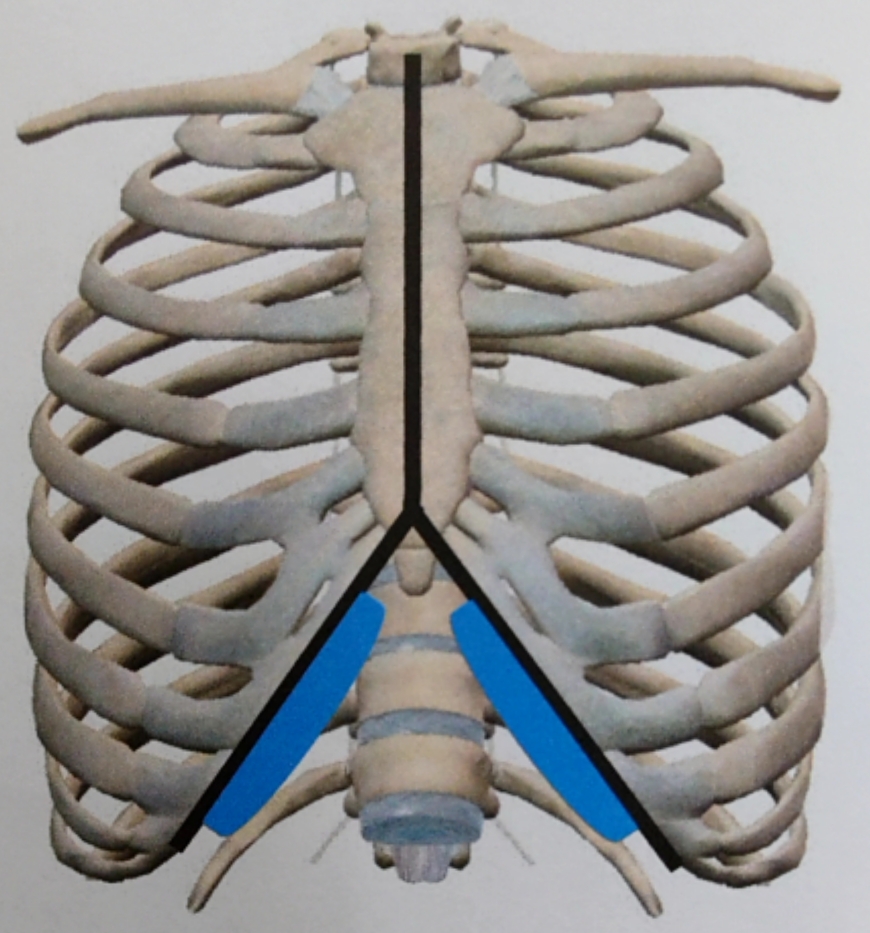

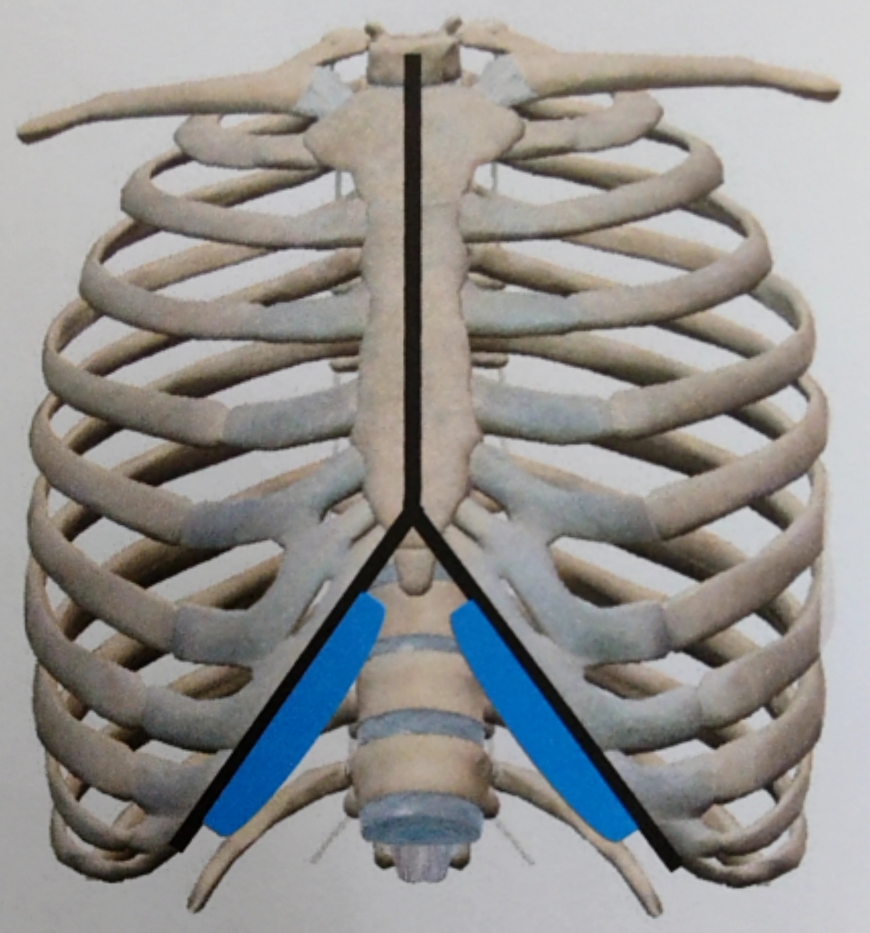

② 肋骨の下の部分から少しお腹側(図の青の部分)に手を押し当て、お腹の硬さを確かめてみましょう。この時に左右どちらの方がお腹は柔らかいまたは硬いかチェックすると良いです!

ここまで2つチェックをしてみましたが、これは息を吸う時に「横隔膜」がしっかり働いているか、お腹が硬くなって胸以外の部分を動かして呼吸をしていないかを確認して頂きました。

一例として、赤い丸の部分が膨らみにくいと「横隔膜」が上手に動いておらず、肩を上げたり、体をそらして息を吸う動きがみられます。これが肩凝りや腰痛の原因になることもあります!

詳しいチェックリストは院内に掲示しておりますので、興味のある方はご覧になってみてはいかがでしょうか?

カテゴリー:1.クリニック情報 , 2.整形外科 , 3.リハビリについて 2021年09月17日

胸式呼吸チェック ~息を吐く時のポイント~

こんにちは。理学療法士のLです。

今回も引き続き「胸式呼吸」についてご紹介させていただきます。

前回は「息を吸う時に見るポイント」をご紹介しましたが、今回は「息を吐く時に見るポイント」についてご紹介させていただきます。

① 肋骨の下の方(図の赤い丸の部分)に手を当てて深呼吸をしてみましょう。息を吐く時に〇の部分がしっかりと閉じるような動きができていますか?左右のどちらの方が閉じやすいまたは閉じにくいかチェックすると良いです!

② 肋骨の下の部分から少しお腹側(図の青い部分)に手を押し当て、お腹の固さを確かめてみましょう。この時に左右どちらのお腹が柔らかいまたは硬いかチェックすると良いです。

一例として、赤い丸の部分が閉じにくいと「腹横筋」が上手に動いておらず、腹直筋や腹斜筋といった体を曲げたりねじったりするお腹の大きな力に関係ある筋肉を必要以上に使ってしまいます。これによりお腹が硬くなってしまい、咳やくしゃみをした際にお腹に必要以上な力が加わってしまい、腰痛などの一因になりうることもあります。

詳しいチェックリストは院内に掲示しておりますので、興味のある方はご覧になってみてはいかがでしょうか?

カテゴリー:1.クリニック情報 , 2.整形外科 , 3.リハビリについて

子どもの内股のチェックポイントと改善法

こんにちは。理学療法士のTです。

最近、お子さんが内股でどうすればいいか悩んでいるけど、どうすればいいか分からないという相談をよく受けます。また、通勤時などによく小学生や幼児が歩いている姿を見かけますが、内股など姿勢が悪いなあと感じる事もよくあります。

実際に内股では、身体を上手に使えず、負担が大きくなり、痛みや怪我につながる事も多々あり、膝や背中などが痛い原因が内股だったという事もあります。

そこで、今回は、子どもの内股のチェックポイントと、私たちが考える改善に向けての身体の使い方を覚える運動をお伝えします。

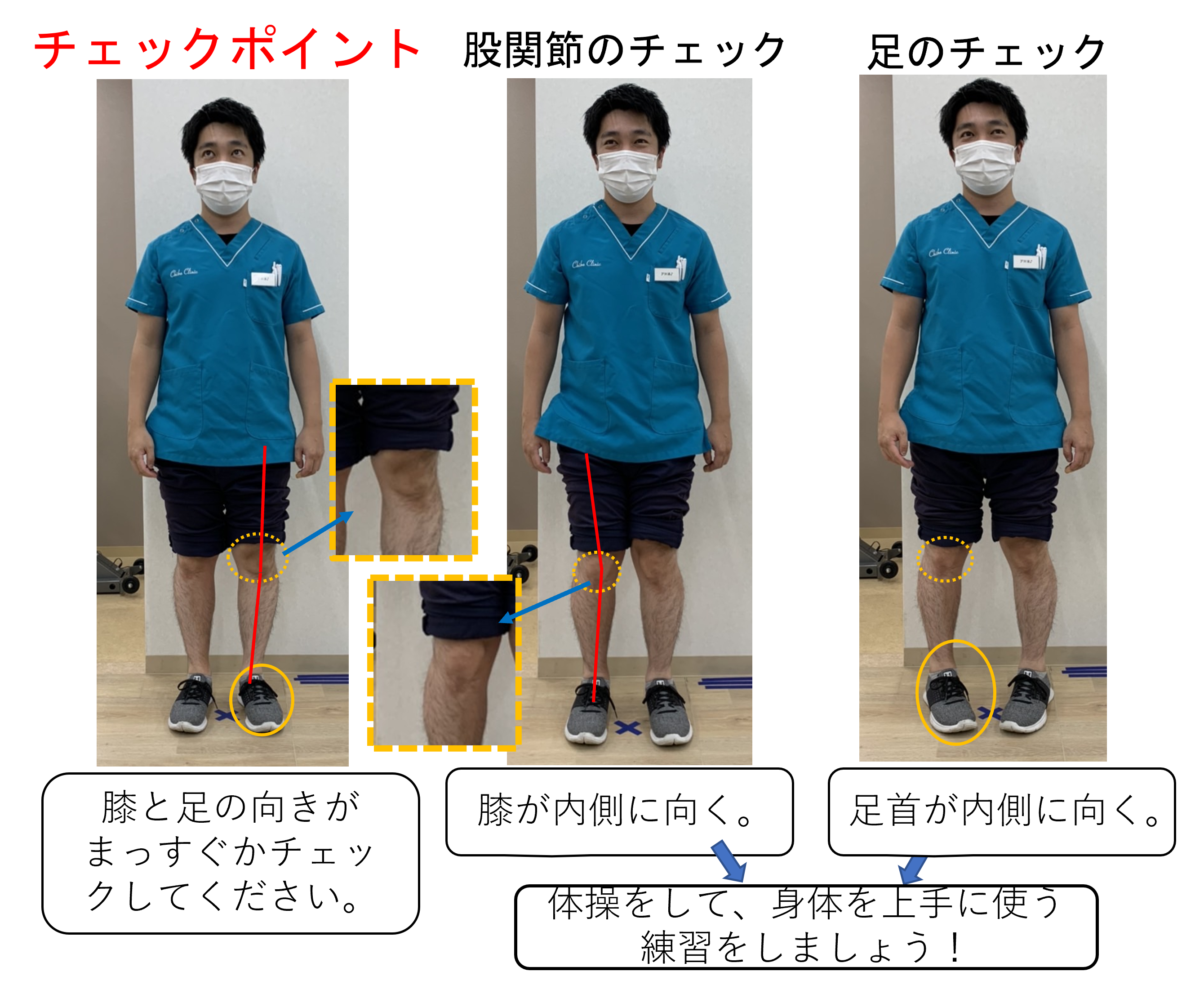

内股について、①膝が内側に向く、②足首が内側に向く、③膝と足首が内側に向く、おおよそこの3つの状態が考えられます。

よくある原因として、膝だけが内側に向く場合は、股関節の使い方が上手ではない(お尻がぺったんこ、歩くときに身体が横に揺れるなど)、足だけが内側に向いているのは、ふくらはぎが上手く使えない(どたどた歩く・走る、静かにジャンプできないなど)という事が多いです。

実際に私たちが対応する際には、得意、苦手な運動・遊び、普段のクセ、歩き方、走り方、しゃがみ方、姿勢などをみて、総合的に判断していきます。

今回は、内股の改善に向けて、全身を上手に使う運動をご紹介しますので、気になる方は、継続的に行ってみてください!

紹介した4つの運動は、個々の身体の機能の他に、身体全体を上手に使う練習にもなります。今出来る回数、時間から少し長くできる事を目標に、毎日行ってみてください。

小児科と整形外科の待合スペースにも、同様の内容を掲示していますので、来院された際はチェックしてみてください!

また、より詳細に見てほしいという方は、ぜひ当院整形外科の診察にて、ご相談くださいね。

カテゴリー:1.クリニック情報

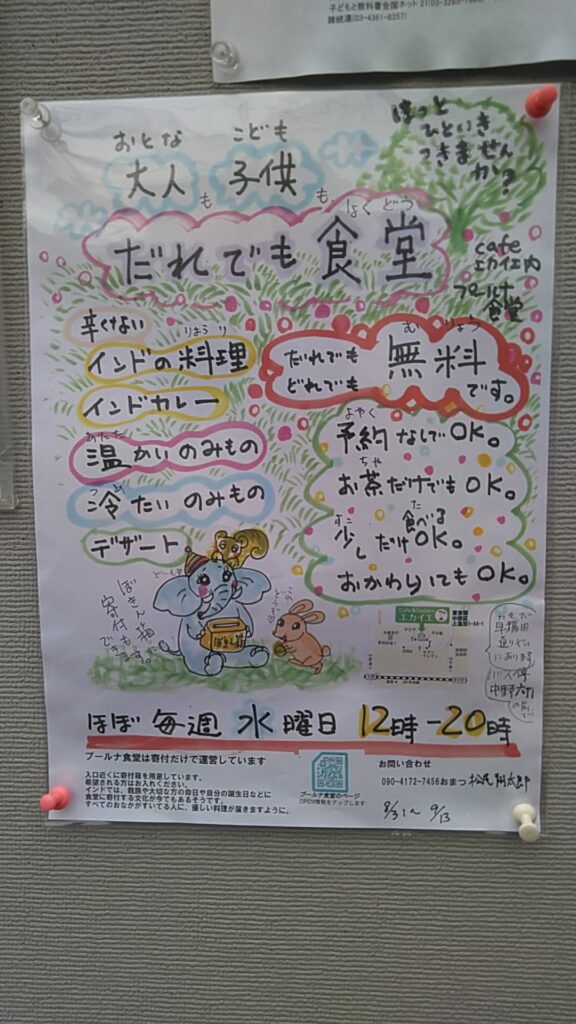

こどもしょくどうについて

リハビリスタッフのAです。

2年程前に「こどもしょくどう」という映画を観ました。

子ども食堂とは、一般的には、地域住民や自治体が主体となって無料または低料金で子どもたちに食事を提供するコミュニティの場のことです。

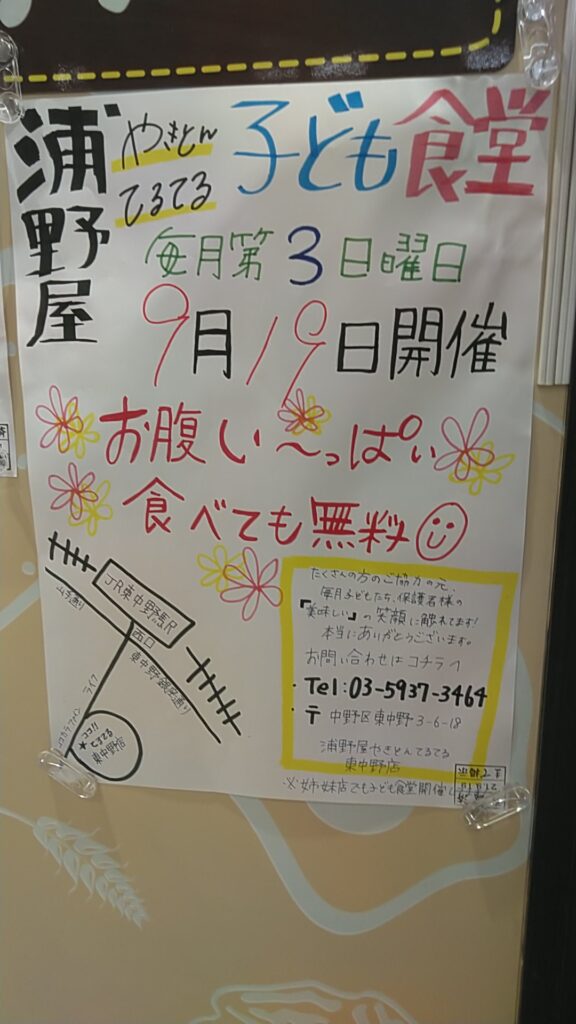

今回、子ども食堂をブログで取り上げようと思ったのは、クリニック周辺の東中野や上高田の地域においても、そういった取り組みがあることを最近区の掲示板で知ったからです。

子ども食堂のはじまりは、東京都大田区にある「気まぐれ八百屋だんだん」の店主であった近藤博子さんが2012年に作ったのが始まりだと言われています。「子ども食堂」を立ち上げたきっかけは朝ごはんや晩ごはんを当たり前に食べられない子どもの存在を知ったからだそうです。

「ある日、買い物にいらした近所の小学校の副校長先生の話から、子どもの孤食の現状を聞きました。お母さんが精神的な病気を抱えている場合、食事も作れなくて、給食以外の食事をバナナ一本で過ごす子どもがいるというのです。そんな子どもが日本にいるということを聞いて、いてもたってもいられず、だんだんの場所で、子どもが一人で入っても大丈夫な場所「こども食堂」という名前で始めたのが2012年でした。」(第47回 社会貢献者表彰コメント2016.11より抜粋)

とりあえず難しいことは脇に置いて、目の前の子どもたちに美味しくて温かいご飯を食べてもらいたいものです♪

産後リハビリママのあかちゃんへ♡

こんにちは。看護師Tです。

産後、腰の痛みや肩こりなどなどのリハビリのために整形外科に、お母さんがかわいいお子さんを連れてきてくれます。

お母さんがリハビリをしている間、ベビーカーに乗って待っていてくれたり、一緒にベッドに寝転んで待っていてくれるお子さんの姿にとても癒されます。

そんなお子さんが少しでも楽しく待っていられるように、今回は家にあったカラーボールと鈴を使ってメリーを作ってみました。メリーは寝たままの状態で動くものを目で追ったり、音のする方に顔を向けて手足をバタバタするようになる2~3カ月くらいの赤ちゃんにお勧めの玩具です。

おもちゃを握って遊ぶようになってきた4~6か月の頃の赤ちゃんには小さなペットボトルにビーズなどを入れて、簡単ガラガラを用意しました。

かわゆいべビちゃんたち♡♡お母さんのリハビリのお付き合い、お疲れ様です♪♪

スタッフ一同、おもちゃを用意して、まってまーす★☆

カテゴリー:1.クリニック情報 , 2.整形外科 , 3.リハビリについて 2021年09月08日