サイト内検索

最近の投稿

カレンダー

カテゴリー

我が子の水いぼとり体験

こんにちは。看護師のTです。

先日、うちの子の足と腕にできた水いぼを取りました。

上の子の時、痛みも痒みも無かったので放置しておいたら増えてしまい大変だったので、我が家では見つけたら早めに除去してもらうようにしています。

今回は、患者として受診することに(笑)

予約した時間の1時間前に局所麻酔のテープをはり、準備万端です!みずいぼにしっかり密着するように貼るのがコツです。

娘は少し緊張気味で診察室に入りましたが、すでに診察室に用意されていたDVDプレーヤーにびっくりしながらも、喜んでいました♪

好きなDVDを観ながら、ピンセットで取ってもらいましたが、取った瞬間に先生をチラッと見ただけで、あっと言う間に終わりました。

「足の方はちょっと痛かったけど、腕の方は痛くなかった。もっとDVDが見たかったー。」

足の水いぼはくるぶしの骨の上にあり、少し大きかったので痛かったようですが、泣いたりせずにDVDを観ながら平和に治療は終わりました。

水いぼ治療には、ピンセットで除去する方法、内服で自然治癒を待つ方法…などがあります。

自然治癒は時間が掛かるため、幼稚園や保育園などでプールが始まる前に治療したい場合、見つけたら早めの除去がお勧めです。

水いぼかどうか判断に悩む時も、ぜひご相談くださいね。

カテゴリー:1.クリニック情報 , 4.小児科 2020年06月24日

簡単な離乳食調理方法

こんにちは。看護師のTです。

中野区では、集団健診の3,4か月健診が一時中断となり、一時個別健診となりました。集団では離乳食講座などの指導もあり、離乳食へのイメージをつけるチャンスもありましたが、今はなかなか難しいのが現状のようです。当院での健診の時にも離乳食への心配をお話しされる方がたくさんいらっしゃいます。自らの子育て経験からも、離乳食を始めたばかりの頃、スプーン1さじ、2さじ分のお粥を用意するのは大変でした。そこで、簡単にできる離乳食調理法をすこしご紹介したいと思います♪

★お粥の簡単調理★

大人のご飯と一緒に炊飯器で作るのがお勧めです!耐熱容器(湯吞みなど)に入れて、大人用のご飯と一緒に炊きます。

月齢に応じて、茶こし、すり鉢等で滑らかにしたら、出来上がりです♪♪

分量

十倍粥:水100㏄ + お米小さじ2杯

七倍粥:水70㏄ + お米小さじ2杯

五倍粥:水50㏄ + お米小さじ2杯

他にも野菜(ニンジン、いも類など)をカットして耐熱容器に入れたり、アルミホイルに包んで入れても、柔らかくなります。

簡単においしく出来ました!ぜひ、試してみてくださいね。

離乳食の不安などありましたら、ご相談くださいね♪

中野区HPにも離乳食についての情報がありますので、ご確認ください。

https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/175100/d027925.html

カテゴリー:1.クリニック情報 , 4.小児科 2020年06月23日

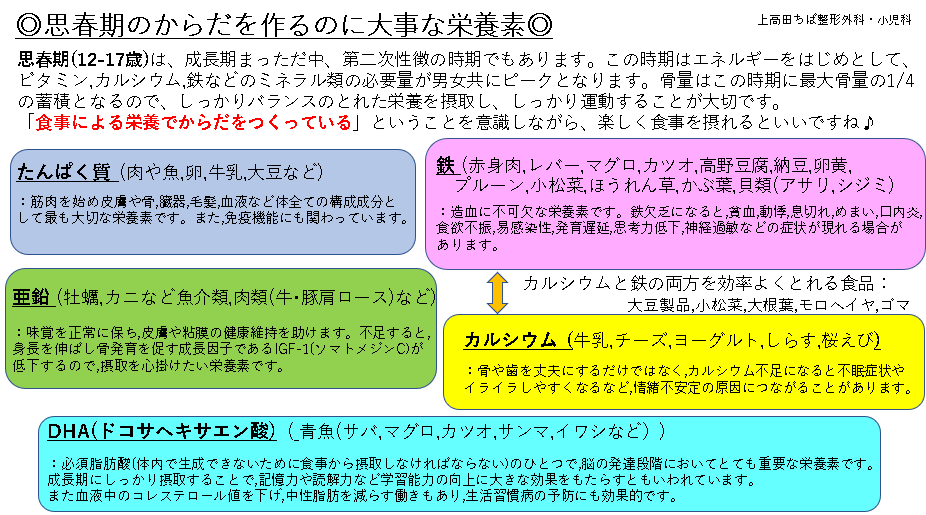

思春期の栄養について

カテゴリー:1.クリニック情報 , 4.小児科 2020年06月16日

小学校入学前(年長さん、5-6歳ワクチン)

上高田ちば整形外科・小児科です。小児科担当・千葉智子です。

いよいよ、梅雨の季節に突入ですね。緊急事態宣言の解除後、集団生活も徐々に再開され、体力を維持し感染症を予防するためにも、早寝早起き・手洗い・うがいを励行し、感染対策にお気を付けください!

新型コロナウイルスにはワクチンはありません。しかし、現在ある「ワクチンで防げる感染症」から子どもを守ってあげることは大切です。

年長さんの学年では、MR(麻疹・風疹)、ムンプス(おたふくかぜ)ワクチンを接種しましょう!!

MRワクチンは、中野区の方は、3-4月に自宅に郵送されてきたと思います。定期接種ですので、自己負担なしで2021年3月末まで接種可能です。

おたふくワクチンは、神経系の合併症予防(髄膜炎、難聴など)のためにも1歳と年長の学年(就学前)での接種が推奨されています。

その他、百日咳予防のためのDPTワクチン(三種混合・トリビック)、ポリオワクチンも日本小児科学会から推奨されています。最近になってから、「小学生の百日咳感染が実は多い}ということが分かってきています。長期間、強く咳が持続してしまう「百日咳」を予防するのは、大切です。また輸入感染症としてポリオもワクチン接種は有効です!

くわしくは、 http://www.jpeds.or.jp/uploads/files/VIS_08%20kaitei.pdf をご覧ください。

年長のワクチン(MR(麻疹・風疹)、ムンプス(おたふくかぜ)ワクチン)ご予約の際、DPTワクチンとポリオワクチンも検討してみてください♪

カテゴリー:1.クリニック情報 , 4.小児科 2020年06月11日

あせもについて

こんにちは。看護師のTです。

最近夏日が多くなり、皮膚のトラブルでいらっしゃる患者様も多くなりました。

私も子供達が小さい時に、汗だくで帰ってきて、そのまま昼寝をさせてしまい、あせもがひどくなり、やってしまったという経験があります。意外とあっと言う間にあせもは出来てしまいます。

今回はあせもについてのお話です。

あせもを予防しよう!

子供は大人に比べて、新陳代謝が活発で体温も高く、2~3倍も汗をかきます。

汗をそのままにしておくと、汗の出口が詰まり、あせもの原因になってしまいます。

① こまめに汗を流す

:石鹼は使わず、シャワーで流すだけでOKです。出先でシャワーが難しい時はタオルやウエットティッシュで、こまめに優しく押し拭きしたり、着替えさせたりしましょう。特におむつの部分、首の後ろなど、要注意です。

② 涼しい衣服で

:吸水性、通気性がよく、ゆとりのあるデザインのもの。綿やガーゼがおすすめです。

③ しっかり保湿

:夏でも汗の刺激に勝てるように、保湿剤で保湿が大切です。

それでもあせもになったら、早めに受診、早めに治療しましょう。

ほおっておくと、掻いて傷になったところから(爪を短くしておく事も大切です)、細菌が入り「とびひ」の原因になる事があります。早めの対処で、悪化させずに、早く治すことができます。

また、汗をかいてすぐ赤くなってしまったり、あせもになりやすい方は、スキンケアの方法をアドバイスできます。ご相談ください。

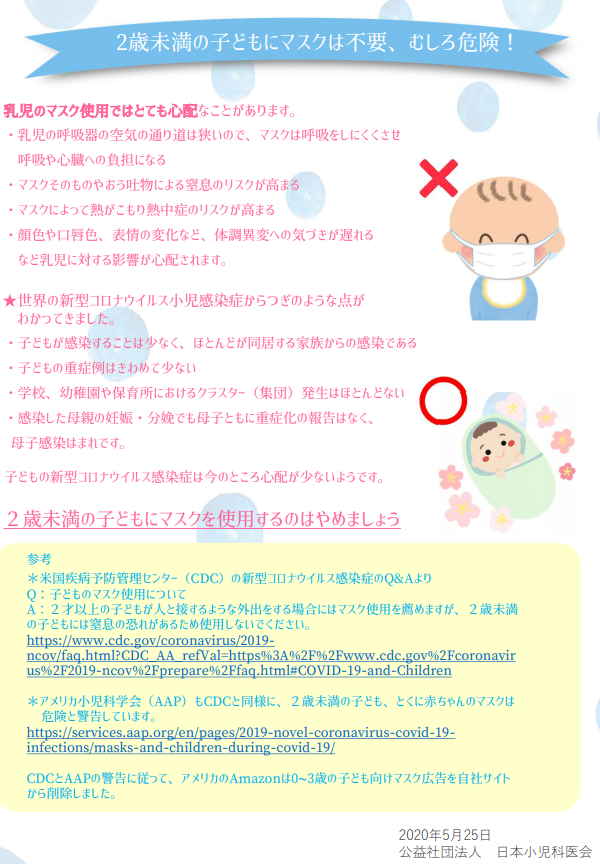

2歳未満マスクについて

新しい生活様式の中で、マスクの着用は大事な習慣となりますが、小さな子どもについては、小児科医会の方から注意喚起がでています。ご確認ください!

カテゴリー:1.クリニック情報 , 4.小児科 2020年05月29日

GW☆暑い日が増えてきました!

小児科担当千葉智子です。

GWに入り、暑い日が増えてきましたね!

我が家の三人の元気な子ども達も、人の少ない時間に少し外遊びをしただけで汗びっしょりです。

・・・そこで、衣替えをすることにしました!!

我が家の衣替えは、夏と冬でタンスの棚を入れかえるだけなのですが、子どもは有難いことにすくすくと成長するのでサイズアウトした洋服を外したり作業が必要です。

舌下免疫治療で処方を行っている私ですが、実はダニ・ハウスダストにもスギにも、子どものころからしっかり感作されております・・・衣替えで…くしゃみがとまりません。。

抗アレルギー剤の内服を予めしておくべきでした。ダニ・ハウスダストへのアレルギーがある皆様には内服してからの衣替え作業をおすすめします☆

また、根本治療として、舌下免疫療法がおすすめです。ダニとスギが治療対象になります。気になった方は、是非ご相談ください。

以下のリンクも参考になります。

https://www.torii-alg.jp/diagnosisandtreatment/treatment/

カテゴリー:1.クリニック情報 , 4.小児科 2020年05月04日

子どもの病気のホームケア ①熱がある時は…

こんにちは、看護師Hです♪

今の季節、半袖でも過ごせるような暑い日が合ったり、そうかと思えば肌寒いような日もあり、気温の差が激しく、着るものに迷ったり体調管理が難しい季節ですね。

急な発熱や咳、鼻水、嘔吐、下痢など、もしお子さんがいつもと違った様子だったり「ちょっと変だなぁ」と感じたときは、まずはママやパパが家庭内でできるホームケアが大切です!

今回は熱が出たときのホームケアについてご紹介します。

熱がある時には1日3回ほど熱を測ってみてください。ただ、体温計の数字は目安です。

ぐったりしている?機嫌はどうかな?食欲は?咳や鼻水は出ていないかな?など、お子さん様子をしっかり見てあげてください。

<体の冷やし方>

・冷たいタオルで冷やしましょう。

頭部だけでなく、わきの下・足の付け根など大きな血管を冷やすと効果的です。

ただ、小さいお子さんの場合は難しい場合もありますよね。そんな時は保冷剤をタオルにくるんで、抱っこするとき背中に当ててあげるのもおススメです。

それも嫌がってしまう場合には、無理に冷やしたりせず、薄着にしたり冷房を上手に使用しましょう。

<解熱剤の使い方>

38.5℃以上で辛そうなら使ってかまいません。(1日3回まで、6.8時間あけて再使用)

熱が高くても元気だったり、寝ているところを起こしてまで使う必要はありません。

解熱剤は、座薬と飲み薬がありますが使える方でかまいません。

<その他>

熱が上がったり下がったりしているときは汗もたくさんかきますので、こまめに下着を取り替えたり水分を飲ませてあげてください。経口補水液は効果的ですが、あまり好きじゃないお子さんもいると思うので、ジュースやゼリーでも構いません。少しづつ水分がとれるように工夫してあげてください。

お子さんが体調が悪いと、パパやママも看病のために寝不足になったり、心配で食事を満足にできない日があるかもしれませんが、看病する人が倒れては大変なので、パパママ自身もしっかり食べて休める時にはしっかり体を休めてくださいね(^^)

カテゴリー:1.クリニック情報 , 4.小児科 2020年04月28日

コロナで不安な毎日の中、地震も連日起きています・・

小児科担当千葉智子です。

コロナで不安な毎日の中、連日日本国内で地震が起きていますね・・

ここ数日の地震情報が見られるサイト(気象庁):

https://www.jma.go.jp/jp/quake/quake_local_index.html

今の状況で大地震が起きてしまったら、と想像しただけで怖くなってしまいますが・・・

「不安」に対して、具体的な「対応策」を一つ一つ実行していくことで何があっても対応できる準備ができますし、精神的な安心にもつながります!

是非いま一度、コロナへの感染対策とともに、地震などの防災対策もおこなっておきましょう。

首相官邸のサイトで防災の準備についてまとまっています。 ↓

https://www.kantei.go.jp/jp/headline/bousai/sonae.html

以下、まとめてみました。

【家庭内での事前準備】家具の転倒防止のため、壁に固定しましょう

・寝室や子ども部屋には、できるだけ家具を置かないようにしましょう

置く場合も、なるべく背の低い家具にするとともに、倒れた時に出入り口をふさいだりしないよう、家具の向きや配置を工夫しましょう

・手の届くところに、懐中電灯やスリッパ、ホイッスルを備えておきましょう

【家庭内の備蓄について】 食料・飲料・生活必需品などの備蓄の例 (人数分用意しましょう)

・飲料水 3日分(1人1日3リットルが目安)

・非常食 3日分の食料として、ご飯(アルファ米など)、ビスケット、板チョコ、乾パンなど

・トイレットペーパー、ティッシュペーパー・マッチ、ろうそく・カセットコンロ など

※ 大規模災害発生時には、「1週間分」の備蓄が望ましいとされています。

※ 飲料水とは別に、トイレを流したりするための生活用水も必要です。日頃から、水道水を入れたポリタンクを用意する、お風呂の水をいつも張っておく、などの備えをしておきましょう。

【非常用持ち出しバッグについて】 非常用持ち出しバッグの内容の例(人数分用意しましょう)

・飲料水、食料品(カップめん、缶詰、ビスケット、チョコレートなど)

・貴重品(預金通帳、印鑑、現金、健康保険証など)

・救急用品(ばんそうこう、包帯、消毒液、常備薬など)

・ヘルメット、防災ずきん、マスク、軍手

・懐中電灯、携帯ラジオ、予備電池、携帯電話の充電器

・衣類、下着、毛布、タオル

・洗面用具、使い捨てカイロ、ウェットティッシュ、携帯トイレ

※乳児のいるご家庭は、ミルク・紙おむつ・ほ乳びんなども用意しておきましょう。

【家族との連絡方法】 ※普段から使い方を確認しておくとよいでしょう。

・災害用伝言ダイヤル:局番なしの「171」に電話をかけると伝言を録音でき、自分の電話番号を知っている家族などが、伝言を再生できます。

※一般加入電話や公衆電話、一部のIP電話からご利用できます。

※携帯電話・PHSからもご利用できます。

・災害用伝言板:携帯電話やPHSからインターネットサービスを使用して文字情報を登録し、自分の電話番号を知っている家族などが、情報を閲覧できます。

・自宅からどこかに避難する場合、「何時何分に、だれがどこに避難するのか」をメモにして、家の決まった場所に貼って知らせる という方法も我が家では話しあっています。

「備えあれば憂いなし」という言葉がありますが、非日常の「危機」に対してしっかり対応していくことが必要です。

ちょっと心配だな、と思ったときに、適切に準備をしていきましょう♪

カテゴリー:1.クリニック情報 , 4.小児科 2020年04月27日

新型コロナウイルスの予防について(消毒法などについて)

こんにちは。看護師Cです。

外出自粛で、ご家族で家の中で過ごす時間が多くなっていますね。家庭内で実践できる新型コロナウイルス感染予防対策のポイントについてまとめました。

新型コロナウイルス感染症は咳やくしゃみなど飛沫に含まれたウイルスの伝播による「飛沫感染」や、ウイルスのいる物に触れた手から口や鼻、目などの粘膜を介して伝播する「接触感染」により起こります。これを防ぐためには、マスクの着用や咳エチケットが非常に重要です。

<手洗い>

手指の消毒にはアルコールが有効です。しかし消毒用アルコールは未だ手に入りにくい状況が続いていますので、しっかりと手洗いすることが大切です。流水と石けんで最低15秒以上、十分な手洗いをすることでウイルスを洗い流すことができます。とくに外出後や食事前などには忘れずに手洗いをしましょう。

<物の消毒>

人がよく触れる場所(物)にはウイルスが付着している可能性があります。ウイルスが付着している場所に触れた手を介して口や鼻、目などの粘膜から体内にウイルスが入ることにより感染してしまいます。これを防ぐために、人がよく触れる場所を消毒しましょう。消毒には0.05%に希釈した次亜塩素酸ナトリウムが有効です。

0.05%次亜塩素酸ナトリウムの作り方

→ 500mlの水道水 + 次亜塩素酸ナトリウム5ml(ペットボトルのキャップ1杯分)

※一般的な家庭用ハイター(次亜塩素酸ナトリウム5-6%)の場合

取っ手、ドアノブ、照明のスイッチ、パソコンのキーボード・マウス、子どもの玩具、椅子やテーブル

消毒時は換気をしましょう。

<その他>

食器は食器用洗剤、服は衣類用洗剤で普段通りの洗浄をすればウイルスは除去されます(消毒は不要です)。

敵をよく知り、しっかり感染予防をしていきましょう。