サイト内検索

最近の投稿

カレンダー

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | ||||||

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |

カテゴリー

子どもの運動習慣アンケートのまとめ

こんにちは。理学療法士のIです。

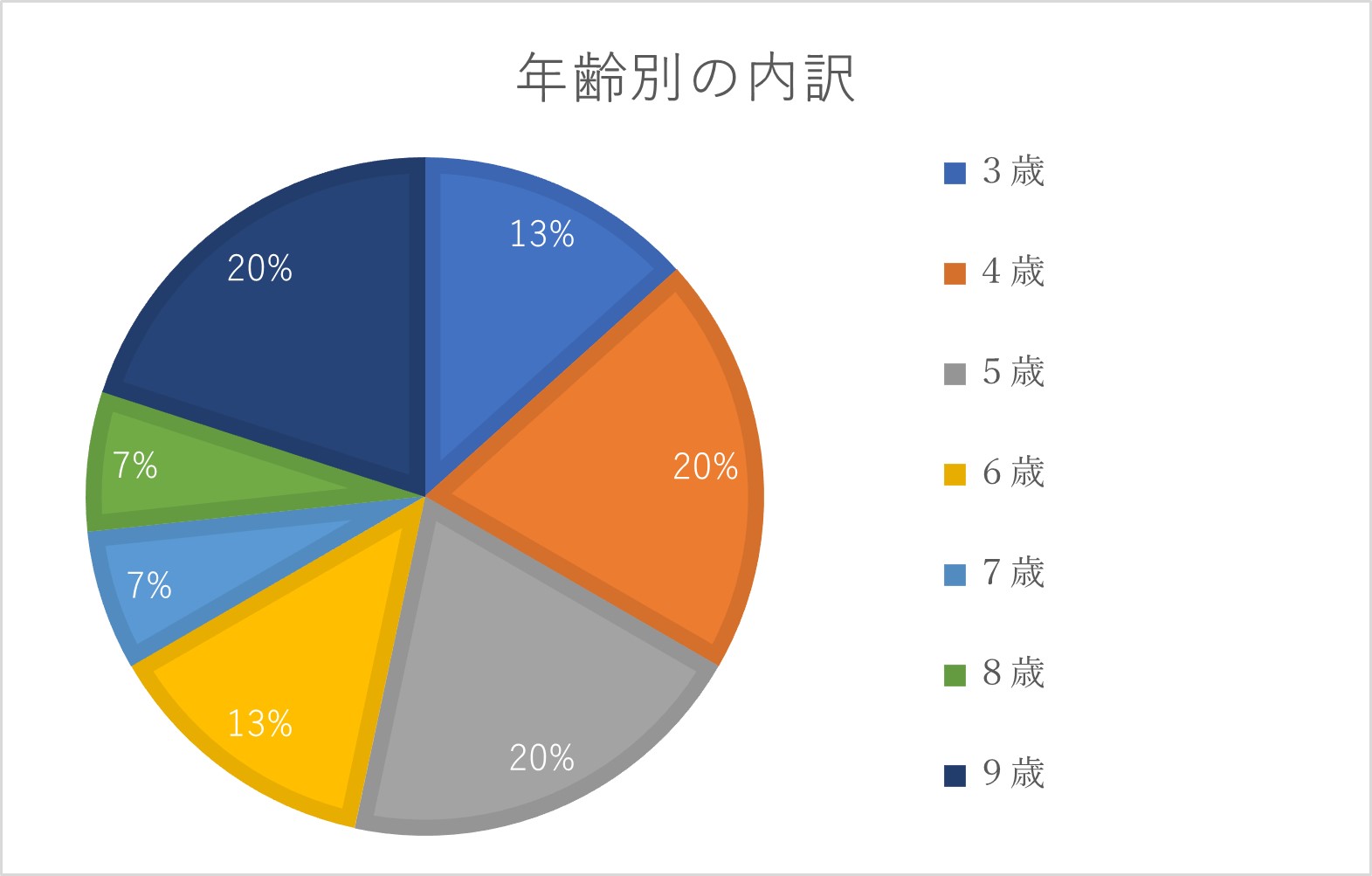

4~5月にかけて、3歳以上9歳以下と対象年齢を設定し「子どもの運動習慣に関するアンケート」を行いました。皆さま、ご協力いただきありがとうございました♪♪

アンケート結果について、一部取りまとめたものを報告させていだたきます!

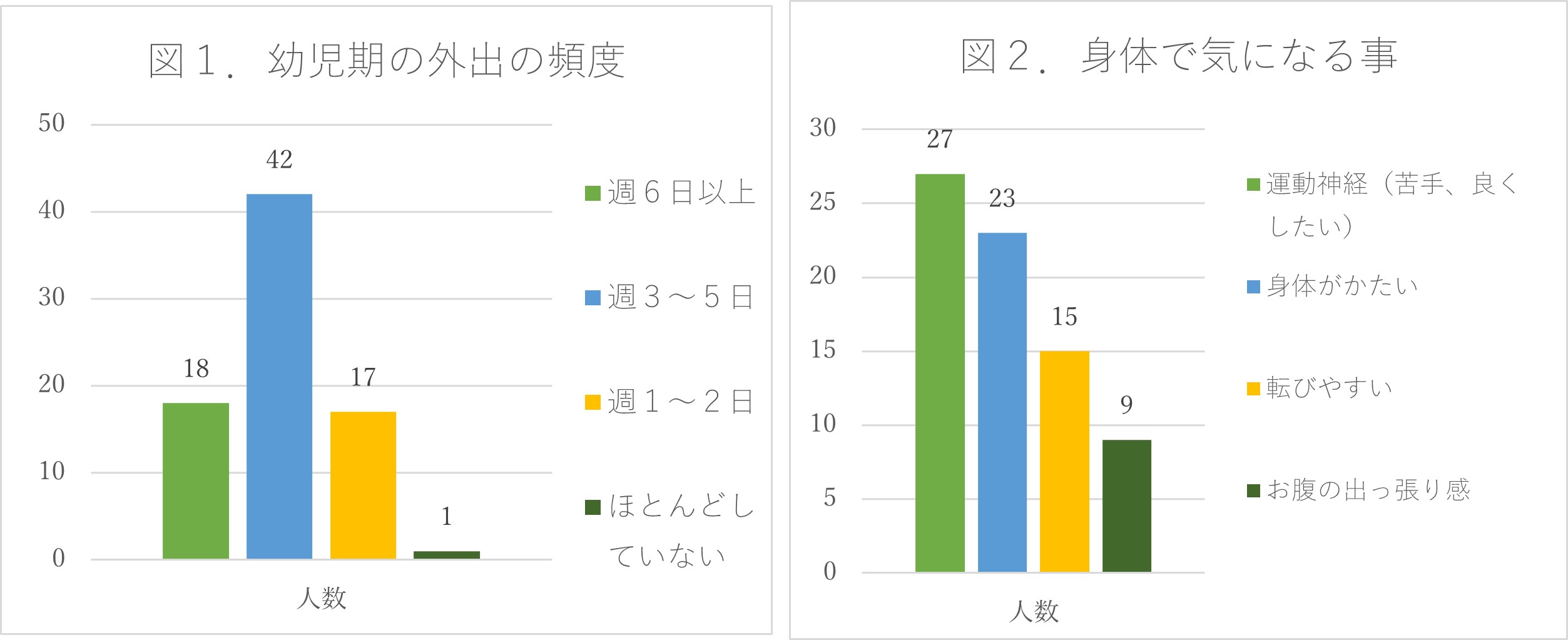

図1は、外遊びの頻度を表しています。週3〜5日または週6日以上と回答した子どもは、半数以上を占めていました。図2によると、活動量の多い環境であっても、「運動神経」や「身体がかたい」が上位に挙げられています。また、転びやすいという回答は3、4歳のお子さまを持つご家庭から多くいただきました。

コロナ禍でも活動量が多く保たれているのは、とても良い事です。運動神経や身体の硬さについては、色々な動きを経験することにより、向上、改善する事が多いです。最近はあまり見かけないですが、私が子供の頃は、公園以外にも河川敷の芝生の上で転がったり、坂道を段ボールで滑ったりなど、友人と色々な遊びをしていました。遊びのバリエーションを増やしたりする事でも身体の状態を変えられるかもしれません。また、転びやすさについては、靴などの影響も、大きく影響するので、こちらは今後情報発信していければと思っています。

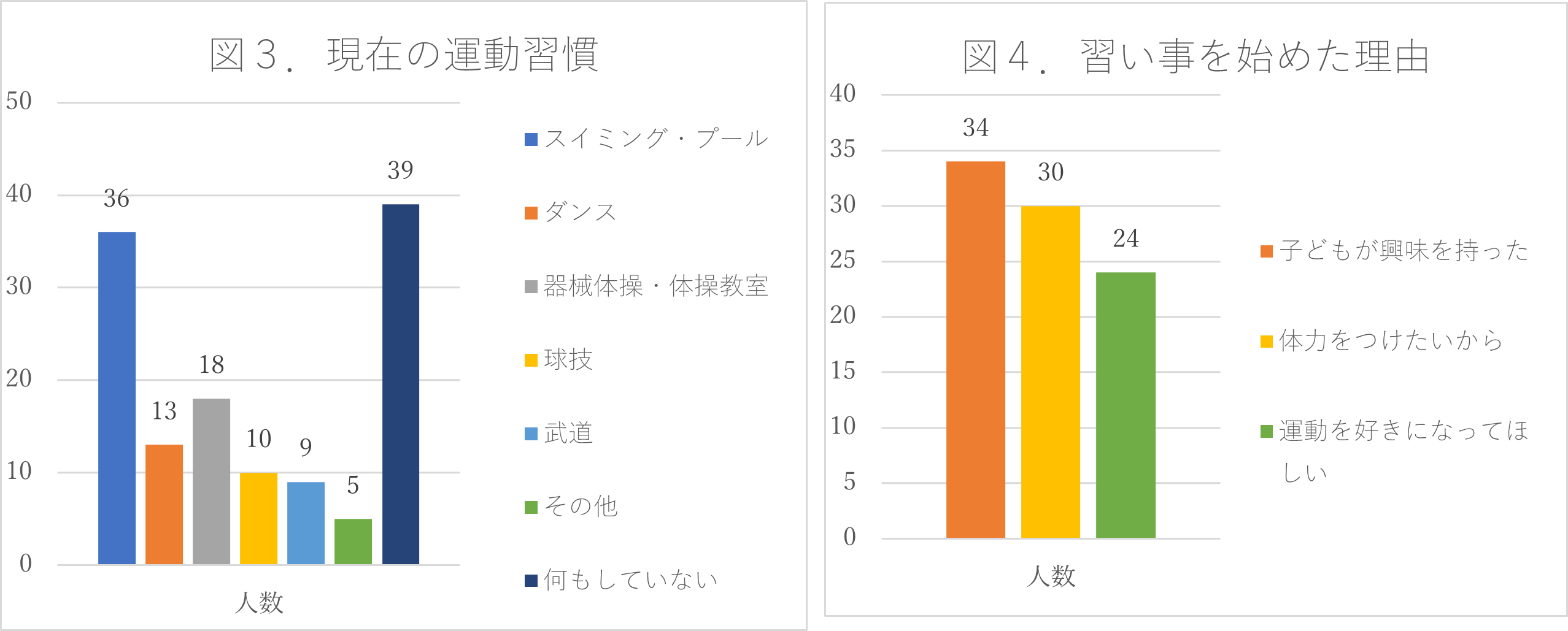

図3と図4に対して、運動習慣の調査により、「何もしていない」と回答した年齢層はほぼ小学校未就学児でした。

習い事を始めるきっかけとしては、「子どもが興味を持った」と回答が多かったです。ご家族の意見として、「体力をつけさせたい」・「運動を好きになってほしい」という声をいただきました。

運動に興味を持つお子さんが多い結果は、私たちもとても嬉しいです。習い事になると、周りのお子さんと一緒に行う事で比べられる事も多くなりますが、成功体験や新しいことにチャレンジ出来たら褒めたりと、ご両親からの声掛けで、さらに興味を持ち、運動を好きになれると思います♪♪

運動を親子で楽しみながら継続できるとよいですね。

次回は、自由回答欄に記載いただいた質問について、回答してきたいと思います。

カテゴリー:1.クリニック情報 , 3.リハビリについて 2021年07月14日

運動前の身体の使い方チェック

こんにちは。理学療法士のIです。

今回も子どもの運動習慣アンケートで頂いた質問について、回答していきたいと思います。

Q5.ボール投げは得意ですが、蹴るのは苦手で子どもの身体の使い方が気になります。

A.ボールを上手に蹴るには、身体を上手に動かせる運動神経が重要です。

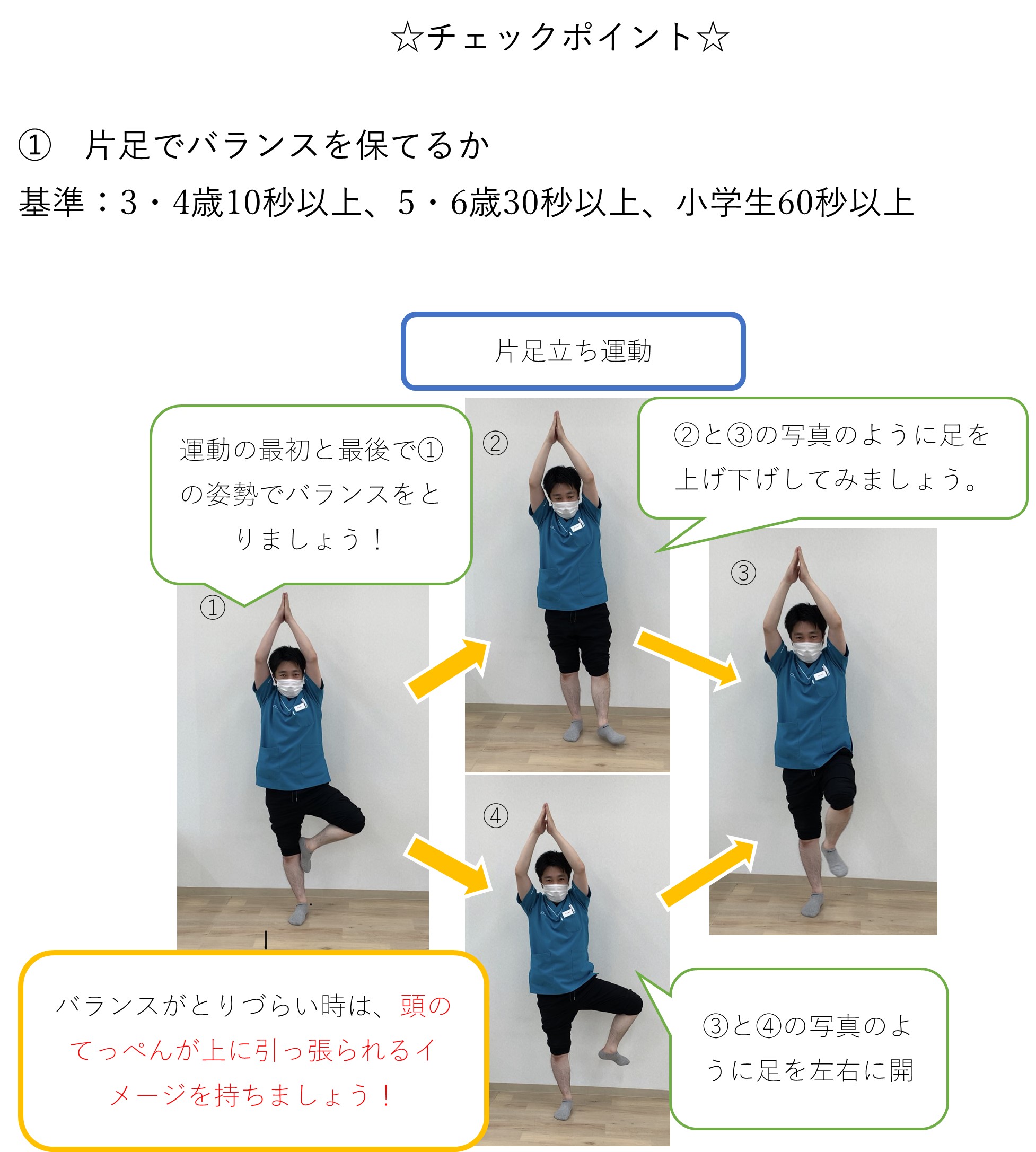

多くは、上手にボールを蹴る事を重要視しがちです。しかし運動を分解していくと、①助走をする ②反対の足で身体を支えて立つ ③蹴り足を後ろに引く ④ボールに足を当てる 等、色々な身体の使い方が必要といえます。

ボールを蹴る練習と同時に、基礎的な運動能力のチェックや運動神経を高める練習も重要になるのではないでしょうか?

今回は、その中で身体の使い方のチェックポイントの一部を紹介します。ご家族でチェックしてみてください!

不明な点、身体を上手に使う運動を知りたい等あれば、一階整形外科診察やリハビリスタッフにお声がけください。

やってみて、いかがでしょうか。

アドバイスなどあれば、是非リハビリスタッフにご相談ください!

カテゴリー:1.クリニック情報 , 3.リハビリについて

走る前の姿勢チェック

こんにちは。理学療法士のIです。

今回は、子どもの運動習慣のアンケートで質問頂いた内容について、回答していきます。

Q4.子どもの走り方ががに股で、走り方をアドバイスしてくれる教室に興味があります。

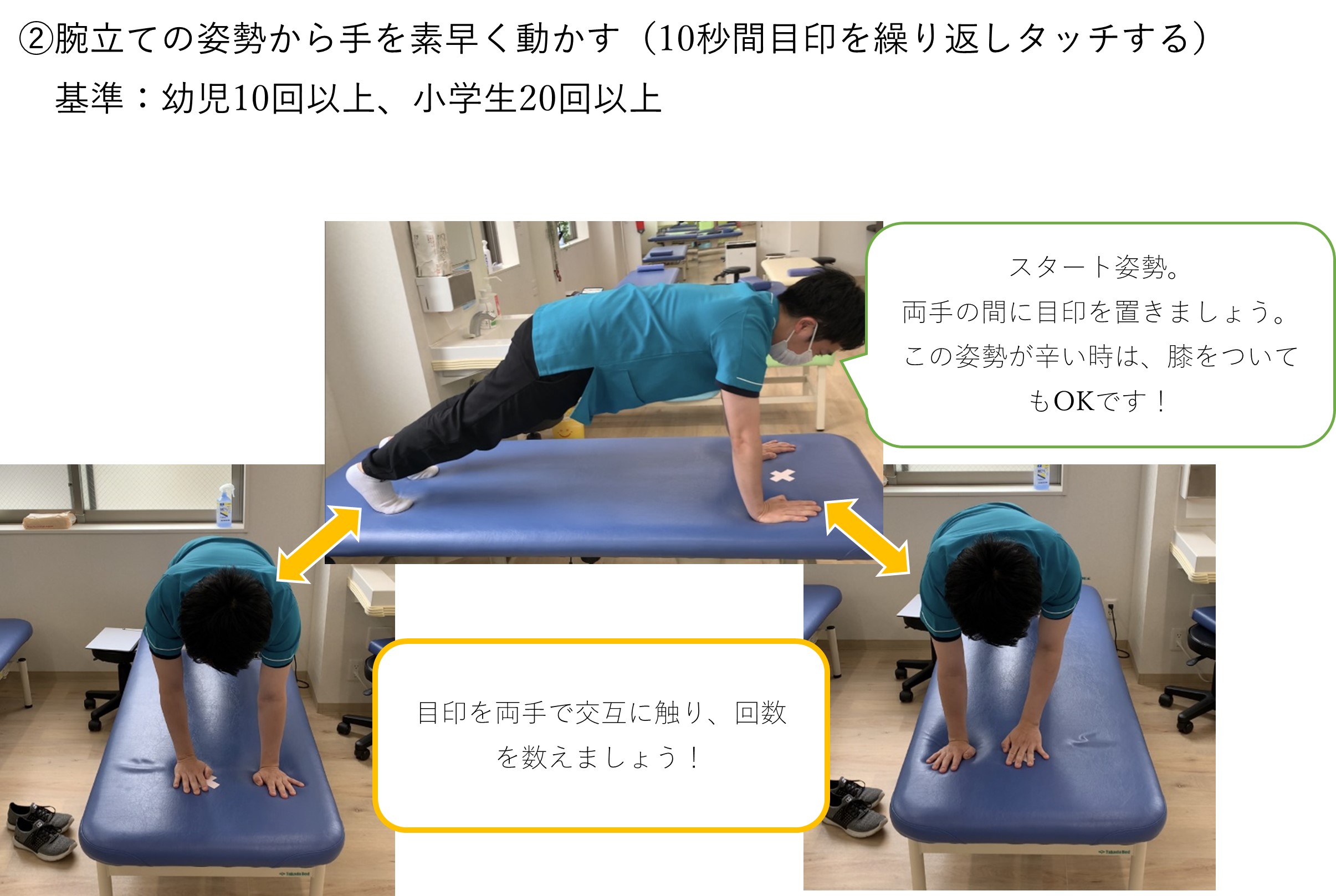

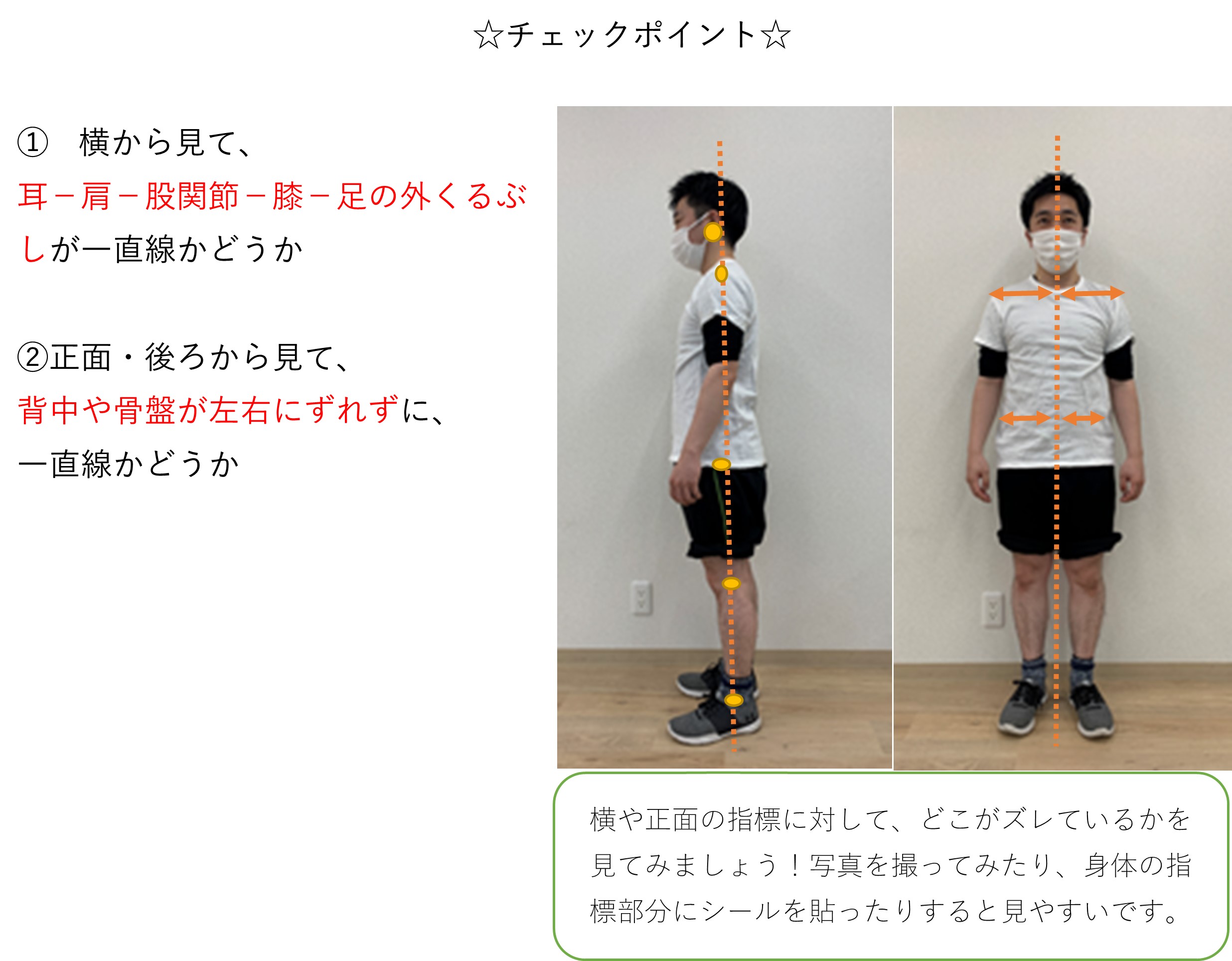

A.走る姿勢や速さは、普段の姿勢や歩き方、身体の使い方などが大きく関与していると言われています。

姿勢においては、身体が前傾しすぎたり、お尻が引けていたりすると膝や股関節が上手く使えず、力を上手に伝えたり、床の力を受け止めきれなかったりします。そのため、疲れやすくなったり、走る姿勢を崩しやすくなります。

また、歩く動作と違い、ストライド(歩幅)が広くなる、片足支持(両脚支持期がない)等、より体を上手に使い、動かし行く必要がある動作です。そのため、姿勢に加えて、身体全体の使い方などのチェックと改善が必要になります。

今回は、姿勢のチェックポイントを紹介しますので、ご家族でぜひ確認してみてください。改善のための運動などについて、知りたい方はぜひ1階整形外科のリハビリスタッフにお気軽にお声がけください。

カテゴリー:1.クリニック情報

新型コロナワクチン接種のために当日までにご準備いただきたいこと

ワクチンに関する質問などは、事前にご確認いただければ幸いです。厚生労働省の「新型コロナワクチンQ&A」のサイトが非常にわかりやすくまとまっていますので、ご確認ください。https://www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp/qa/

当日は、肩をすぐにだせる洋服でマスクを着用の上、ご来院下さい。基本的には利き手の反対側に接種しますが、手術後であったり、日常生活への影響を考え、利き手をご希望される方もいらっしゃいます。どちらに接種するか、事前に考えてきていただけると助かります。

① クーポン券(接種券):切り離さずすべてお持ちください。

② 予診票(複写式) :体温や署名含めて、すべて記載した状態でお持ちください。

③ 本人確認書類として健康保険証 (すぐに副反応などが起きた場合必要となります)

④(当院受診歴のある方) 診察券

⑤(窓口でご予約された方) 当院発行の青色の「接種予約券」

当日何か大きな問題が起きたときにすぐにご連絡ができるように、ご家族や近所の方の緊急連絡先となる電話番号を当日確認しますので、メモにしていただくなど事前にご準備ください。

スムーズに、密を避けて接種が終了できますよう、ご協力をよろしくお願いいたします。

カテゴリー:1.クリニック情報 , 5.季節の話題☆ 2021年07月07日

新型コロナワクチン当日キャンセル枠について

★★新型コロナワクチン・当院での接種時間★★

月曜日~水曜日 13:15~14:45

木曜日 9:30~10:30

金曜日 9:30~10:30/13:15~14:45 です。

まだ予約が取得できていない方で「当日キャンセル待ち」にご協力いただける方は、当院で接種実施日の7時半から順番予約でお願いしています。

当日のキャンセルが発生した場合、また、翌日以降のキャンセルが判明した場合も、判明した日にご予約いただいている「キャンセル待ち枠」の方にご連絡をいたします。

急なキャンセルでワクチンを破棄せずに有効に活用できるよう、ご協力できる方はぜひよろしくお願いいたします。(キャンセルがでなかった場合は、ご連絡致しませんのでご了承下さい)

今後のネット予約再開については、国からのワクチン供給によりますので、詳細が決まり次第、HPなどでお知らせいたします。

カテゴリー:1.クリニック情報

乳幼児向け「自宅でできる親子体操」

こんにちは、理学療法士Sです!

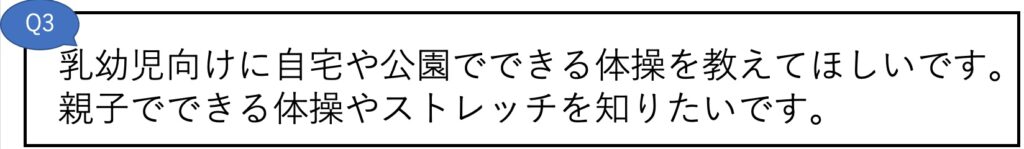

以前院内で行ったアンケートにおいて、自由記入欄に次の質問をいただきました。

今回は、親子でできる体操の内容を紹介します!

乳幼児期に必要なことは、「身体を触れること」「触りながら身体を動かすこと」です。同じ動作をする場合でも、身体に触れている床のかたさ・柔らかい素材や裸足なのか、などで子どもの感じ方は変わります。身体の外から入る刺激に対して、対応するように身体の使い方を学習していきます。

寝返りができる、四つ這いができるようになる、歩けるようになるといった発達段階の過程で、それらの動作は個別能力の獲得として考えがちです。しかし、実際は、一連の発達段階のつながりがあります。一つ一つ動きの土台を学習して、身体の調節力を習得すると立って身体を自由に操作できるようになります。特に乳児期の体の硬さに気づかずにいると、幼児期になっても硬さが表れる場合があります。また、首や肩の硬さは身体の使い方の不器用さにつながることもあります。

この機会にご家庭で身体に触れて動かしてみてください。

今回とりあげた体操の他に、寝返りを誘導することやずり這い競争もお薦めします。

別の記事にて、「子どもがひとりで出来るストレッチ」についても載せていますのでご一読ください。

カテゴリー:1.クリニック情報 , 3.リハビリについて 2021年07月04日

動的ストレッチのすすめ

こんにちは、理学療法士Sです。

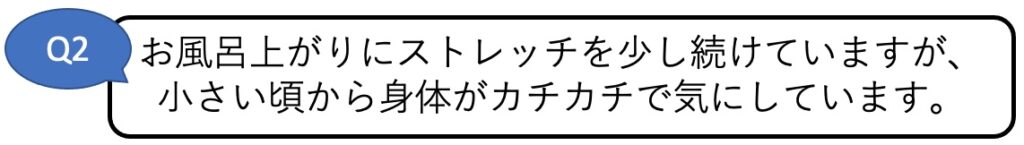

以前院内で行ったアンケートにおいて、自由記入欄に次の質問をいただきました。

今回はストレッチについて、ご紹介します。

効果的なストレッチを身に付ける3つのポイントがあります。

①タイミング

→お風呂上がり以外でも有効です

②種類

→静的・動的ストレッチの違いをご存知ですか?

③方法の工夫

→呼吸の仕方、全身を使うなど・・

①タイミング

朝1日の始まりに行うと体内時計が整いやすくなりますし、運動の前に行うと筋肉を伸ばすだけでなく、緊張を和らげる効果があります。

また、1日の終わりのお風呂上がりや寝る前に行うと、身体の血流循環が良くなります。

②種類

ストレッチには、大きく分けて2種類のストレッチがあります。

静的ストレッチ とは、心地の良い張り感を感じながら30秒程度静止した状態で反動をつけずに行うストレッチをいいます。特徴として、副交感神経が優位に働きやすくなります。

副交感神経が働きやすくなり、ゆっくりとした呼吸と合わせて心身をリラックスすることで、質の良い睡眠に繋がります。

動的ストレッチ とは、はずみや反動を使い、動きながら行うストレッチをいいます。特徴として、交感神経が優位に働きやすくなります。

交感神経が働くことで、身体は活発に動くようになるためメリハリのある生活が送りやすくなります。

③方法の工夫

◆呼吸を止めないこと

(声に出してゆっくり数を数えると呼吸が入りやすくなります)

◆身体のどの部分を意識して動かしているか考えること

(お子さまの身体をさすりながら、意識させてみてください)

◆徐々に動きを大きくしていくこと

(無理に力まずに余分な力を抜いてください、身体をゆらすなど)

いかがでしたでしょうか?

急激に柔軟性が高まることはありませんが、継続してストレッチを行うことで柔軟性アップが期待できます。

より詳しいことを身に付けたい場合など、1階整形外科スタッフまでご相談ください。

カテゴリー:1.クリニック情報

小児科の予約システムについて☆

スタッフYです!(‘◇’)

だんだんと暑くなってきましたが、冷房をつけるとどうしても体が冷えすぎてしまったり、のどが痛くなってしまうので、何か良い対策はないかと検索してみたりする日々です(*_*)

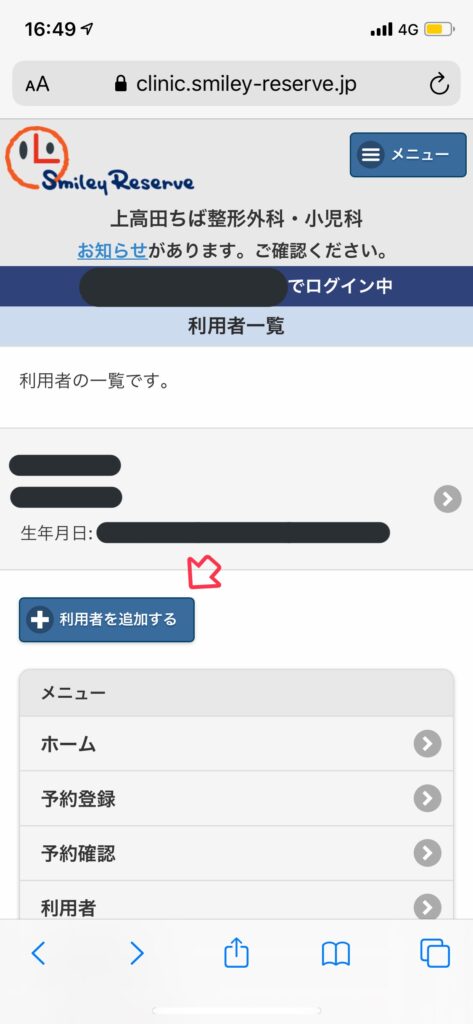

当院は、小児科のみWEB予約ができるようになっており、その中でも多くお問い合わせをいただく、ご家族のアカウントを追加する場合と、お子さまのアカウントをご両親で共有する場合の手順を簡単に紹介いたします☆

まず、ご家族のアカウントを追加する場合ですが、

予約システム「スマイリーリザーブ」にログインし、下方にある「利用者」をクリックすると、以下の画像の画面になるので、「+ 利用者を追加する」から情報を入力するとご家族分が追加されます!

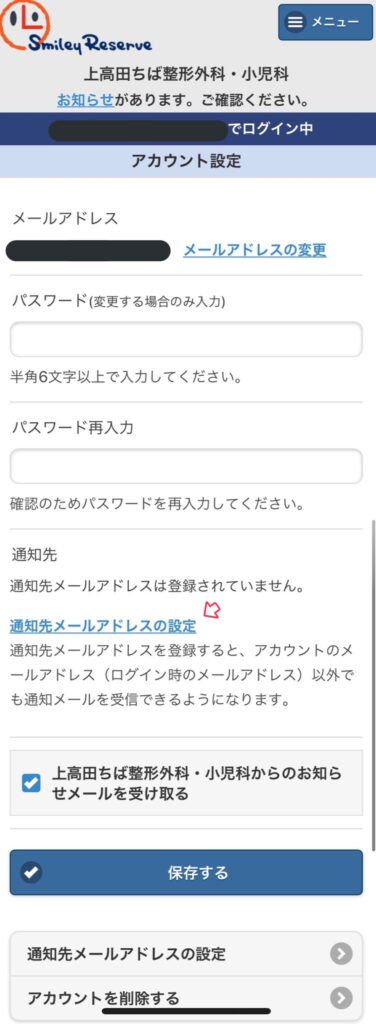

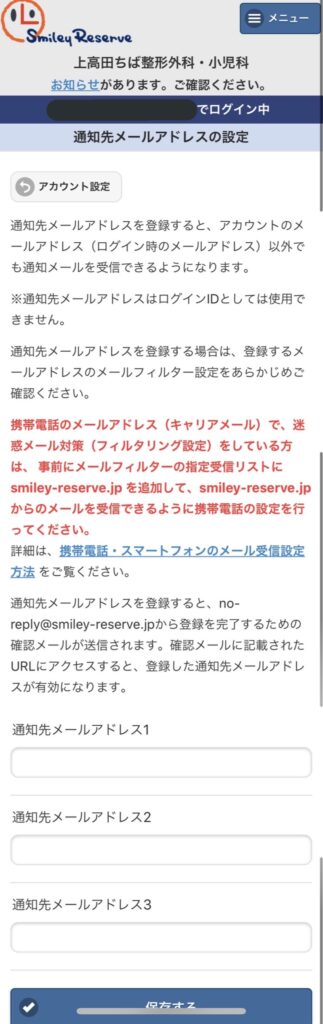

次に、お子さまのアカウントをご両親で共有する場合ですが、

ログインに使用しているメールアドレスとパスワードは、ご両親で共有することが必要です。

当日診察の順番予約や、予防接種・健診の時間枠予約の通知先メールアドレスは、予約システム「スマイリーリザーブ」にログインし、下方にある「アカウント設定」内にあります「通知先メールアドレスの設定」をクリックしていただき、新たに通知するメールアドレスを入力・保存していただきますと、ご両親でお子さまのアカウントを共有することができるようになります!

少々手間はかかってしまいますが、休み明けの診療日や、木曜日、土曜日などの混雑しやすいお日にちに関しては、お電話をいただくよりもWEB予約をご利用いただく方が早く予約が取れます☆

カテゴリー:1.クリニック情報 , 4.小児科 2021年07月02日

梅雨の風物詩

リハビリ室のAです。

「万葉集」といえば奈良時代末期(7世紀後半から8世紀後半)に成立したとされる日本最古の和歌集として有名ですね。ちなみに原本は存在せず、現存する最古の写本は11世紀後半のものになるそうです。

さて前置きが長くなりましたが、その「万葉集」の和歌の中に「味狭藍」「安治佐為」と書かれた和歌があります。勘がいい方はもうおわかりかと思いますが、日本古来のアジサイのことだそうです。

梅雨の時期は長雨に気持ちも沈み、体調も崩しがちになります。そんなときに色鮮やかなアジサイを見ると気持ちが明るくなりませんか。

花には見ている人を癒やしたり、リラックスさせる効果が期待出来ます。フラワーセラピーという言葉もあるくらいです。生の花を見ると「α波」という脳波が多く出るそうです。α波はリラックスしているときにあらわれる脳波です。

家のまわりにもきっと色鮮やかなアジサイが咲いていると思います。梅雨のじめじめした時期でもアジサイで心を和ませられたらいいですね。

画像はすべて通勤途中道端に咲いていたアジサイです。色んな色があって、とっても楽しめますね♪

カテゴリー:1.クリニック情報 , 5.季節の話題☆ 2021年06月21日

小児科よりコロナワクチンに関する情報★

こんにちは。小児科・千葉智子です。

来週の6/28から、中野区のコロナワクチン予約が16歳以上の全世代で解禁となります!

ファイザー社のコロナワクチンは12歳以上で接種可能なのですが、中野区の12歳から15歳の子どもの接種に関しては、まだ6月21日現在決まってはいません。

日本小児科学会からは、小児の接種に関して以下のような提言を出しています。(http://www.jpeds.or.jp/modules/activity/index.php?content_id=374)

①子どもを新型コロナウイルス感染から守るためには、周囲の成人(子どもに関わる業務従事者等)への新型コロナワクチン(以下、ワクチン)接種が重要です。

②重篤な基礎疾患のある子どもへのワクチン接種により、新型コロナウイルス感染症(以下、COVID-19)の重症化を防ぐことが期待されます。

③健康な子どもへのワクチン接種には、メリット(感染拡大予防等)とデメリット(副反応等)を本人と養育者が十分理解し、接種前・中・後にきめ細やかな対応が必要です。

小児のコロナ感染はほとんどが家庭内感染であることをふまえると、一小児科医としては、今の時点では「まずは子どもを取り巻く16歳以上の方が接種を積極的に進めていただき、その後、12歳から15歳の接種を進めていく」のが妥当だと考えます。

また、小さなお子さんをお連れの保護者の方からもよく質問があるので、知っておきたい情報をご紹介します♪

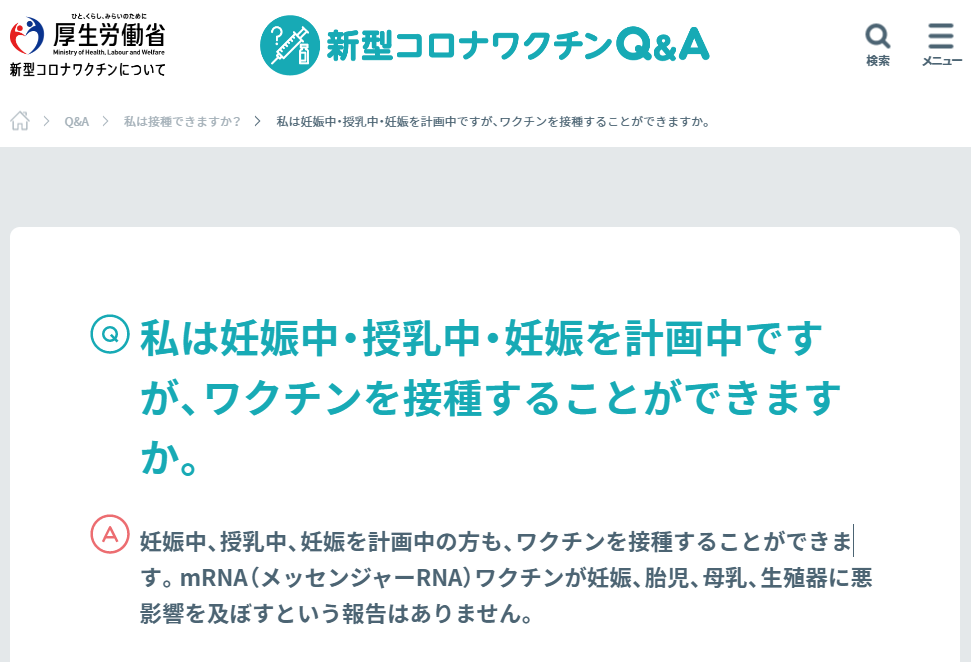

厚労省のHPには(https://www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp/qa/0027.html)

詳しくは内容をご確認いただくとして、授乳中のワクチン接種は安全に行えるものと考えます。むしろ、子どもを感染から守るためにも積極的に考慮していただくとよいと思います。

また、日本産婦人科学会からの提⾔では、患者さん⼀⼈⼀⼈の背景が違うので、まずは産婦⼈科の主治医と⼗分に相談するようにとした上で、

①COVID-19 ワクチンは、現時点で妊婦に対して短期的安全性を⽰す情報が出つつあるが、中・⻑期的な副反応や胎児および出⽣児への安全性に関しては今後の情報収集が必要である。現時点では世界的に接種のメリットがリスクを上回ると考えられる。

②流⾏拡⼤の現状を踏まえて、妊婦をワクチン接種対象から除外しない。 特に⼈⼝当たりの感染者が多い地域では積極的な接種を考慮する。接種する場合には、産婦⼈科医は被接種者に、⻑期的な副反応は不明で、胎児および出⽣児への安全性は確⽴していないことを事前に⼗分に説明する。同意を得た上で接種し、その後 30 分は院内で経過観察する。現時点で mRNA ワクチンには催奇性や胎児胎盤障害を起こすという報告は無いが、器官形成期(妊娠 12 週まで)は、偶発的な胎児異常の発⽣との識別に関する混乱を招く恐れがあるため、ワクチン接種を避ける。妊婦には⺟児管理のできる産婦⼈科施設などでワクチンを接種する事が望ましく、なるべく接種前後に超⾳波やドップラー検査などで胎児⼼拍を確認する。直前検査が難しい集団接種や、産科のない診療所などで接種する場合、接種前後 1 週間以内に妊婦健診を受診するように促す。また,接種後に腹痛や出⾎、胎動減少などの症状があればすぐに産科を受診するように指⽰する。

③妊婦さんならびに妊娠を希望する⽅で、感染リスクが⾼い医療従事者、保健介護従事者、重症化リスクが⾼い肥満や糖尿病など基礎疾患を合併している場合は、ワクチン接種を積極的に考慮する。

④妊婦のパートナーは、家庭内での感染を防ぐために、ワクチン接種を考慮する。

⑤妊娠を希望される⼥性は、可能であれば妊娠する前に接種を受けるようにする。(⽣ワクチンではないので、接種後⻑期の避妊は必要ない。)

としています。(http://www.jsog.or.jp/news/pdf/20210512_COVID19.pdf)

5月には アメリカのニューヨーク州では、飲食店などの人数制限やワクチンを打った人のマスクの着用義務などが撤廃されました。

コロナワクチンは義務ではありません。しかし、緊急事態宣言が解除され、第5波の感染流行が危惧される環境の中では、日常を取り戻すために、発症と重症化予防の効果を考え接種をする方向で考えていただくとよいのではないでしょうか。

当院での個別接種枠をご用意していますので、接種をご希望の方は、ご予約ください。