サイト内検索

最近の投稿

カレンダー

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | ||||||

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |

カテゴリー

★東京都の「コロナ感染による自宅療養者のためのサポートサイト」のご紹介

現在、感染者数が多い状況の中で、コロナ陽性が判明し発生届を出されても、保健所からの初回の電話連絡がない場合が増えています。

しかし、入院が必要なほどの強い症状が出ていない限りは基本的には自宅で療養することになります。

その際、

●濃厚接触者にあたるのはどんな人?どうやって連絡したらよいのか。

●自宅で療養するのにどんなことに注意したらいいのか。隔離をどうしたらいいのか。

●宿泊療養の申し込みは?

●パルスオキシメーターの貸し出しは?

●食料の配食は?

などについて情報が東京都保健福祉局のサイトにまとまっています。

https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kansen/corona_portal/shien/index.html

また、2/8-27 で東京都の事業として、濃厚接触者への抗原定性検査キットの配布があります。各自で申し込み、症状がでてきた場合、自宅で抗原検査ができるというものです。

https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2022/02/08/33.html

また、発生届が医療機関から出されると、居住地の保健所に報告がいくHER-SYSという厚生労働省のサイトがあります。その中で、ご自身で健康観察をしていただくMy HERーSYSのお知らせのSMSがスマホに届くので、毎日の健康観察の内容の入力をお願いいたします。下記リーフレットをご参考にしてください。

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000827918.pdf

参考になれば幸いです!

カテゴリー:1.クリニック情報 , 4.小児科 , 5.季節の話題☆ , 6.ホームケアについて 2022年02月16日

5-11歳の小児のコロナワクチン接種について

小児科千葉智子です。第6波で小児も数多く感染しています。ご家族全員感染するケースも非常に多いです。同居する基礎疾患のある兄弟、高齢者、持病のある方、そのようなハイリスクの方に感染させてしまう危険性があります。オミクロン株に関しては発症予防効果は低いかもしれませんが、また変異株が出てきた場合、現在と同じではないでしょう。

まずは、積極的に接種を考慮するべき疾患・状況のお子さんが、接種をご検討ください。当院でも3/12から接種開始していく予定としています。【予約開始は3/9(※基礎疾患のある場合は3/4)】

日本小児科学会や日本小児科医会は-11歳の小児のコロナワクチンに対しての見解を発表しました。長いのですが、リンクも貼りましたので、ご確認ください。

●5~11歳小児への新型コロナワクチン接種に対する考え方(日本小児科学会)⇒ http://www.jpeds.or.jp/modules/activity/index.php?content_id=404

1)子どもをCOVID-19から守るためには、周囲の成人(子どもに関わる業務従事者等)への新型コロナワクチン接種が重要です。

2)基礎疾患のある子どもへのワクチン接種により、COVID-19の重症化を防ぐことが期待されます。基礎疾患を有する子どもへのワクチン接種については、本人の健康状況をよく把握している主治医と養育者との間で、接種後の体調管理等を事前に相談することが望ましいと考えます。

3)5~11歳の健康な子どもへのワクチン接種は12歳以上の健康な子どもへのワクチン接種と同様に意義があると考えています。健康な子どもへのワクチン接種には、メリット(発症予防等)とデメリット(副反応等)を本人と養育者が十分理解し、接種前・中・後にきめ細やかな対応が必要です。

4)接種にあたっては、接種対象年齢による製剤(12歳以上用と5~11歳用のワクチンでは、製剤・希釈方法・接種量が異なります)の取り扱いに注意が必要と考えます。また、集団接種を実施する場合においても、個別接種に準じて、接種前の問診と診察を丁寧に行い、定期接種ワクチンと同様の方法で実施することが望ましいです。

より詳細なデータが出た時点で、接種に対する考え方について随時検討する予定です。

●新型コロナウイルスワクチン接種に関する、小児の基礎疾患の考え方および接種にあたり考慮すべき小児の基礎疾患等(日本小児科学会)⇒ http://www.jpeds.or.jp/modules/activity/index.php?content_id=409

※気管支喘息以外の呼吸器疾患、染色体異常、免疫抑制治療中、先天性心疾患、海外へ長期滞在の予定などは接種を積極的に考慮。

●5歳~11歳の新型コロナウイルスワクチン接種にあたって(日本小児科医会)⇒ https://www.jpa-web.org/blog/uncategorized/a275

わが国の小児における新型コロナウイルス感染症の状況は、成人に比べ感染者数がはるかに少なく、感染者においても症状は極めて軽いか無症状の場合が多い。 一方、5歳~11歳の小児に本ワクチンを接種した場合の効果や副反応に関するデータはわが国には存在せず、諸外国においてもその数は限定的である。 現在接種が想定されているワクチンにおいては、その効果はかなり高いといえるが、副反応としての、接種部位の疼痛・発熱・頭痛・倦怠感などは、この年齢に接種されている他のワクチンと比べ、むしろその発現率は高いと想定され、接種時に一定数起こる血管迷走神経反射、接種後に稀に起こる可能性のある心筋炎・心膜炎などについても十分な注意と対応が必要である。 本ワクチンの効果は感染予防のためというよりは、むしろ発症時の重症化予防のためのワクチンとの意味合いが大きいことから、そもそも重症化することが稀な小児期の新型コロナウイルス感染症においてのワクチン接種の意義は成人・高齢者への接種と同等ではないといえる。 一方で年齢が低い小児であっても、感染してしまった場合の他者への感染リスクの増加、10日以上にも渡る行動制限の必要性と困難性などを考慮すると、新型コロナウイルスの感染は今以上に小児の日常的な生活や環境を奪うことにもつながり、子どもたちの心身への影響は計り知れない。 これらを総合的に勘案した場合、具体的な接種方法などについて十分な議論と準備の上で本ワクチン接種を実施することが求められる。

また、厚生労働省からのQ&Aも参考にしていただけたら、と思います。https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_for_children.html

濃厚接触者、社会機能維持者って??

小児科千葉智子です。コロナ第6波の影響が非常に大きく出ています。

朝日新聞にも、小児の感染者の増加が記事になっていました ↓

https://www.asahi.com/articles/ASQ106Q8BQ1VUTIL009.html

子どもの普通のかぜ症状の原因が「コロナ」が原因だった、という状況になっています。

子どもが感染すると、その家族は濃厚接触者ですし、「隔離期間はいつまでか」とか「どのように家庭内感染を予防し隔離したらよいか」ということが知りたいことだと思います。

今回はすこしまとめますね。

まず、症状(熱や咽頭痛、咳、頭痛、倦怠感など)がでた日が発症日です。症状があり、検査を行って陽性(発症者)となった方は10日間の療養期間となります。2/1発症した方は、翌日から10日は感染力があるので隔離が必要という判断で2/11までは隔離となります。

そして、濃厚接触者についてです。まずは定義から。

東京都保健福祉局によると濃厚接触者とは陽性となった方の発症日よりも2日前以降(無症状の方は検体採取日よりも2日前以降)から療養終了日までは、感染可能期間といい、周囲の方に感染させた可能性がある期間となります。

この期間に接触した方のうち、次の範囲に該当する方は濃厚接触者となります。

- 患者と同居、あるいは長時間の接触(車内・航空機など)があった人

- 適切な感染防護なしに患者を診察、看護もしくは介護した人

- 患者の気道分泌液もしくは体液等の汚染物質に直接触れた可能性が高い人

- その他、手で触れることの出来る距離(目安として1メートル)で、必要な感染予防策(マスクなど)なしで15分以上接触があった人(周辺の環境や接触の状況等個々の状況から患者の感染性を総合的に判断する)

(国立感染症研究所「積極的疫学調査実施要領」より)

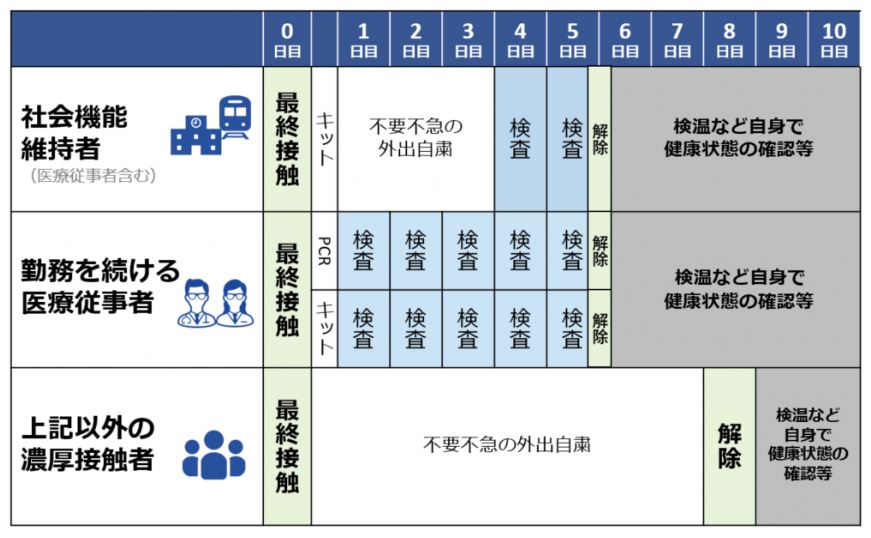

濃厚接触者の待機期間は神奈川県HPの以下の表がみやすかったので、ご紹介します。

基本的に濃厚接触者は、最終接触かた7日経過にて隔離解除となります。

例えば最終接触日が2/1なら、2/8まで自宅待機で健康観察し、2/9から解除です。

神奈川県HPより

社会機能維持者とは、国の基本的対処方針として以下リンクの職種を明記しています。↓

https://www.city.minato.tokyo.jp/shinkoronatan/documents/key-worker.pdf

自分は何に該当するのか、普段から意識しておくと、いざという時に為になりますね!

カテゴリー:1.クリニック情報 , 4.小児科 , 6.ホームケアについて 2022年02月01日

ファイザー社とモデルナ社のコロナワクチンについて

医療従事者 や 65歳以上の高齢者 の3回目のコロナワクチンの予約が開始されています。2回目から8ヶ月経過した18歳以上の方 も接種可能です。中野区は東京23区の中でも、ワクチン接種が迅速に開始されたことで一時有名になりましたが、つまり3回目接種の対象となる方も多くいらっしゃるということです。当院でも限られた時間の中で接種を進めています。

厚生労働省のHPに3回目のブースター接種に関して記載がありますので、是非ご確認ください。 ↓↓↓

https://www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp/qa/booster/

当院でも、スタッフの接種の3回目もほとんど完了しています。自分、家族、そして患者さんへの感染リスクを考慮し、始めはワクチン接種に不安だったスタッフも少し接種開始されてから様子をみてからやはり接種をする決断に至りました。

さて、3回目接種の際によく耳にするのが、ファイザー製かモデルナ製か、という問題です。当初ファイザーしか承認されていなかったので、医療従事者や優先接種された高齢者の方はほとんどファイザー製と思いますが、職域接種や大規模センターではモデルナ製が使用されました。

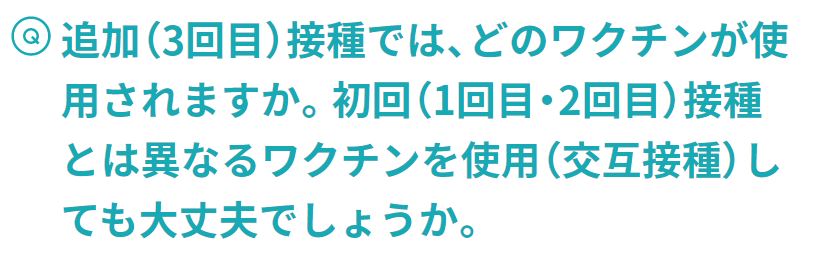

どちらもmRNAワクチンという同じ種類です。厚生労働省のワクチンQ&Aには

このように記載されています。

中野区HPにも3回目接種についてまとめたサイトがあるので、是非ご確認ください。↓↓↓

https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/407000/d031517.html

接種後の心筋炎のリスクから10代.20代の男性の方でファイザー製を特におすすめしたいと思いますが、その他の世代の方ではどちらでもかわらないと認識いただいていいと思います。

ファイザー製のワクチンのみでは、第6波の大流行期、急いで接種を進めていくことを考慮すると足りません。特に高齢者の方は、「どちらを選択するか」よりも接種対象になった時に「早く接種」することの方が大事です。是非、迷われている方がいらっしゃいましたら参考にしてください。

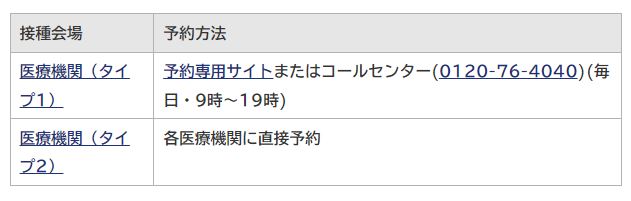

2月以降、当院では金曜午前はモデルナ社製のワクチンによる接種を行います。モデルナ社製は、区の予約システムを使用して予約を取得できますので、ご利用ください。具体的には以下の方法です。

::::::::::::::::::::::::::::

区の専用予約サイト( https://v-yoyaku.jp/login ) または コールセンター(0120-76-4040)(毎日・9時~19時)

::::::::::::::::::::::::::::

ご不明点があれば、受付にてご相談ください。

カテゴリー:1.クリニック情報 , 2.整形外科 , 4.小児科 , 5.季節の話題☆ , 6.ホームケアについて 2022年01月19日

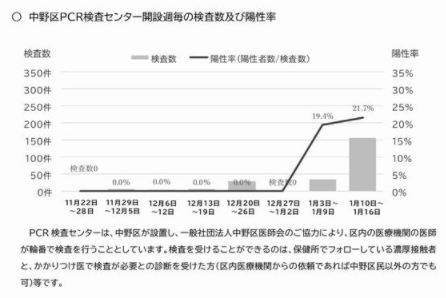

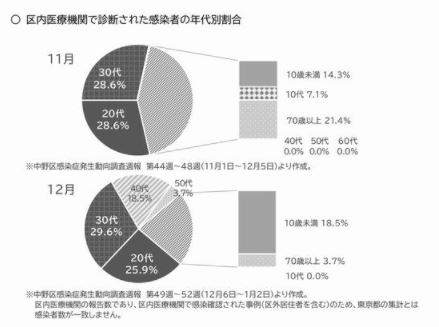

★コロナの第6波、感染者→自宅療養者が急増しています!

こんにちは。小児科・千葉智子です。

連日ニュースでも報道されていますが、コロナ感染症が急拡大しています。特に今までと比較にならないほど小児のコロナ陽性者が多く出てきています。

今回のオミクロン株の重症化リスクはそれほど高くはないといわれていますが、感染力は非常に高く、子どものいる家庭で家庭内感染が起きると、自宅療養にも工夫が必要です。

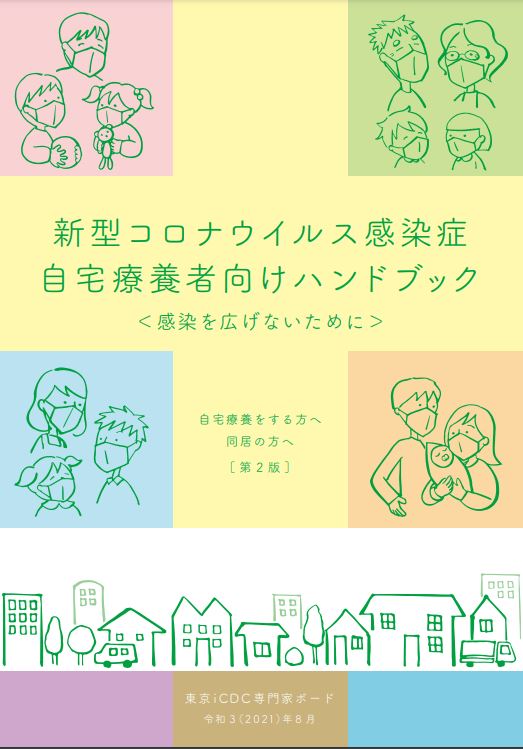

東京都の出している「新型コロナウイルス感染症 自宅療養者向けハンドブック」が非常に見やすくて、参考になると思いますので、ご紹介いたします。

自宅での感染予防法も具体的に記載がありますので、是非ご参考にしてください!

東京都保健福祉局HPより

発熱時、不感蒸泄で体から水分は失われます。こまめに水分補給を心がけ、体がつらいうちは、しっかり静養してください。

カテゴリー:1.クリニック情報 , 4.小児科 , 5.季節の話題☆ , 6.ホームケアについて

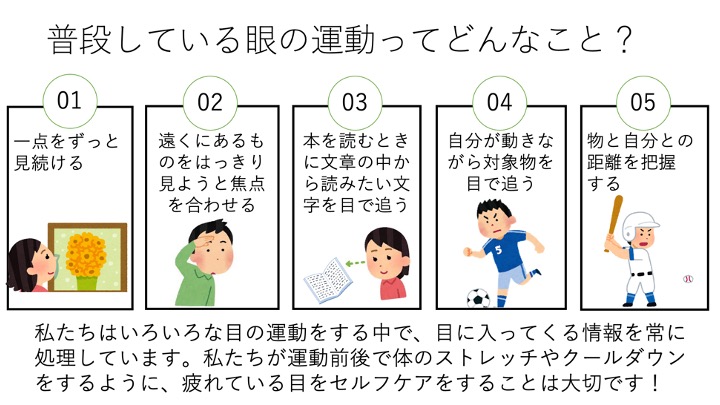

子どもたちの目が疲れている?その原因と対策方法

こんにちは!理学療法士Sです。

今回のタイトルは、「子どもたちの目が疲れている?その原因と対策方法」というタイトルでお伝えしていきます。

近年、子どもたちのスクリーンタイムが増加してきています※。

ゲームやYouTubeなどの娯楽としてだけでなく、学校や塾での勉強にタブレットを使うなど、子どもたちの目は疲れやすくなっていることが考えられます。

(※令和3年版厚生労働白書ー図表1-2-4-4 子どものスクリーンタイムの変化ーより)

https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/kousei/20/backdata/1-2-4-4.html

疲れた目は筋肉は硬くなり、動かしにくくなります。ときには、表情筋や頭皮にも硬くなることで、頭痛や頸の痛みを感じることがあります。

生活の中で子どもたちの目に入る情報が少なくなると、どんなことが起こるでしょうか?

頭を前にのめり出す姿勢になりやすく、身体の不調がでる・・・

集中が続かない、学習効率が下がる・・・

手が不器用になる、運動のパフォーマンスが下がることもある・・・

今回の掲示物では、以下の内容をまとめて載せています。

1普段している眼の運動ってどんなこと?

日常生活の中でどんなふうに私たちは目を動かしているか紹介しました。

2目の運動を練習する前にチェックしよう!

掲示物の中で、身体の土台である体幹の機能について確認する運動を1つ提案しています。視力が良い子供でも、歩いてるときにつまづいたり転ぶことがあります。

例えば、どんなに高性能なカメラを持っていたとしても、そのカメラを操作する持ち手がふらついていたら撮れる映像はうまく撮れないこともあります。しっかりした身体の土台は、目のはたらきを最大限発揮しやすくなります。

来月の掲示物は、目に直接行うセルフケアについて紹介します。

興味を持っていただけたら、今回の内容を参考にご家族でチェックしてみてください!

カテゴリー:1.クリニック情報 , 3.リハビリについて , 4.小児科 2022年01月16日

コロナによるワクチン接種控えをしていた方は・・・(子どもの定期接種ワクチンについて)

現在、厚労省からの通達で

「新型コロナウイルス感染症への罹患リスクを考慮し受診を控えたことにより、期間内の接種が出来なかった方について、接種期間を延長します。」

という制度があります。

上限年齢の決まっているワクチンもありますが、基本的に定期接種のものであれば保健所に相談すれば特例が使える場合もあります。母子手帳で接種漏れがないか確認ください。

中野区に確認したところ、子宮頸がんワクチンも年齢によっては対象となるとのことでした。4月から定期接種が再開の予定です。また、救済年齢も決定されると思いますが、突然需要が増加することによるワクチン不足が心配です・・・現在接種可能な年齢の方(小学6年生-高校1年生)、高校1年生は過ぎてしまったが接種したかったという方は、4月前に接種するのがお勧めです。居住自治体の保健所に是非ご確認ください。

お持ちの予防接種予診票はそのままお使いいただけます。

詳しくは中野区HPへ

↓↓

https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/407000/d028980.html

カテゴリー:1.クリニック情報 , 4.小児科 2022年01月11日

【補足】12月の小児リハの掲示物について

こんにちは、理学療法士Sです!

先月は、ランドセルと子どもの身体についてお話しさせていただきました。

小学生またはこれから小学校に通う予定のお子さまがいるご家庭では、姿勢のチェックをしていただきましたか?

今月は、前回の姿勢チェックを基準にいくつか運動を紹介したいと思います!

室内で簡単にできる運動ですので、ぜひご家族で行ってみてください。

ここで運動をする際のアドバイスをしたいと思います。

子どもだけでなく、自分の身体を思うように動かすことは難しいと感じることがあります。紹介した運動では「背中を後ろに押す、または背中を丸める」という動きがあります。

どのように身体を動かしたほうがいいか保護者の方の目線でお伝えしたいと思います。

1つ目は、物を使う方法です。背中に棒状ものを当てて、背中にすき間がないか確認します。もし、背中にすき間があれば、その部分なのかをお子さまに背中を触って教えてあげてください。

2つ目は、背中を押す練習をしましょう。柔軟体操の要領で、背中合わせで背中で相手を持ち上げます。立って行うのが難しければ、四つ這い位の姿勢でもいいと思います。

ぜひ、試してみてください!

カテゴリー:1.クリニック情報 2022年01月09日

コロナワクチン3回目接種に関して

現在中野区HPより、公式に出ている内容をご紹介します。

新型コロナワクチン2回目接種後から原則8か月経過した18歳以上の中野区民の方を対象に、3回目接種を実施します。3回目の接種券は、2回目接種後7か月経過した方へ月2回順次郵送しています。

1月11日から区の予約専用サイトやコールセンターから予約できます。(当院に関しては、1月中は接種対象の方は予約システムやお電話でお問い合わせください)

但し、次の方は、2回目接種後8か月の経過を待たずに3回目接種ができます。

- 医療従事者等・高齢者施設等の入所者・従事者の方・病院又は有床診療所の入院患者の方は、2回目接種後「6か月経過した日」から接種できます。

- 65歳以上の方は、2月以降、2回目接種後「7か月経過した日」から接種できます。1月下旬以降、2回目接種後6か月経過した方に接種券を送付します。

当院でも、1月に医療従事者として3回目の接種を開始しました。ただし接種はあくまで任意ですので、納得のいかない場合は接種義務はありません。それは、非医療従事者の方と同じです。

発症予防(=後遺症予防効果)、重症化予防効果と、副反応、感染した場合の社会的影響などを考慮し、接種するべきか、個人で判断するしかないと思います。

また、ワクチン接種後も、もちろん、消毒、手洗い、マスクの着用などの感染予防行動は継続して行っていきますので、ご安心ください☆

詳しくは中野区HPをご確認ください。

https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/407000/d031517.html

カテゴリー:1.クリニック情報 2022年01月05日

年末年始の休診日

休診日は 12/29(水)から1/3(月) となります。

定期受診、薬がなくなる方は、年末の診療終了ぎりぎりのお時間は混雑しやすいので、少し早めの日程、時間でご受診ください。新年1月4日より通常通り診療いたしますので、どうぞよろしくお願いいたします。

皆様、良い年をお迎えください。

カテゴリー:1.クリニック情報 , 2.整形外科 , 4.小児科 2021年12月22日